Marruecos analógico en moto

A estas alturas, ¿hay alguna posibilidad de hacer viajes diferentes? Sí, claro, desplazándose en moto, en solitario, por Marruecos, y sin herramientas digitales. Lo he puesto en práctica y el resultado han sido nueve días intensos, disfrutando y padeciendo carreteras, paisajes y ciudades.

Sentado frente a un “tajine” de pollo en el Grand Socco de Tánger, recapitulo sobre el primer día de viaje. Había salido de casa antes del amanecer, con el objetivo de llegar al puerto de Tarifa a tiempo para abordar el barco que zarpa a las 17:00 h. Y conseguí plantarme en el puerto a las 14:40 h, eso sí, sin comer y con dolores en los hombros y los brazos en el último tercio del viaje. La posición erguida de las motos trail viajeras y el haber perdido la costumbre de los viajes largos en moto me hicieron pagar ese peaje de incomodidad. A cambio, y gracias al más que amable empleado de la naviera FRS, modificamos las tarjetas de embarque y subí al barco de las 15:00 h. Una hora más tarde, que por el cambio de hora con Marruecos eran de nuevo las 15:00 h, mi moto y yo salimos de la bodega del barco, y bajamos la rampa de popa para toparnos, una vez más, con la realidad de la burocracia africana: el policía de aduanas que me había atendido a bordo se olvidó de poner un sello, yo no me había dado cuenta, y el policía del puerto no nos dejaba pasar. La solución pasó por subir la rampa del barco, dejar la BMW en la bodega, localizar un policía a bordo, conseguir el sello que faltaba, volver a la bodega, bajar de nuevo la rampa y, con los papeles ya en regla y los pasajeros del viaje de regreso ya embarcando, entrar en Tánger.

Mi moto tiene una pantalla digital que, mediante una conexión Bluetooth, se comunica con el teléfono móvil, en el que está descargada la aplicación de BMW, que incorpora un programa de navegación. Como había decidido que este iba a ser un viaje analógico, en lugar de limitarme a seguir la flecha del navegador durante nueve días, hice otra cosa. Mi mochila cargaba con un ejemplar en papel del mapa Michelin 742 y una edición también en papel de la guía Lonely Planet de Marruecos, que incluye un pequeño plano del centro de Tánger, D

urante el trayecto en el barco localicé las ubicaciones del puerto y del hotel en el que había hecho una reserva. Mi cerebro tiene una función de orientación y otra de memoria, que se comunican entre sí; con la primera estudié el recorrido, incluyendo algunos puntos intermedios, y guardé esos datos en la segunda función de mi cerebro. Y de ese modo tan natural, la moto cargada y yo nos sumergimos en el tráfico de Tánger, que sigue siendo el tradicional de Marruecos, aunque en versión modernizada.

Un viajero veterano me había prevenido sobre el asfalto marroquí de la zona: brillante, gris claro por desgastado, lo que significa poco agarre. Solo que iba tan concentrado en no perderme en mis primeros minutos por Tánger que, cuando encontré justo la calle que subía del paseo marítimo al bulevar Pasteur, y abrí gas sin darme cuenta de que había un charco, aprendí una lección que me iba a venir muy bien para el resto del viaje. No, no me caí, pero por un instante cada rueda de la moto y mi intención apuntaban a un lado, y cuando entre el control de tracción y mi subconsciente unificaron el criterio de los tres, tenía claro que en los próximos días el tacto de mi mano derecha debía ser tan delicado como el de un neurocirujano.

Paseando por la ciudad vi algunas novedades que me sorprendieron, por lo que suponen de cambios no necesariamente a mejor. Hay numerosos repartidores de Glovo, en las paradas de taxis los Dacia han desbancado en proporción a los Mercedes de la Serie W123, y la custodia del Consulado de Francia ya no está a cargo de un respetable Toyota Land Cruiser, porque su puesto lo ocupa ahora un Dacia Sandero.

Daba vueltas a estos cambios buscando un lugar donde cenar, y me topé con establecimientos que ofrecían pizza, kebab, wok, hamburguesa, sándwich, tacos, shawarma, panini, … es decir, variedades gastronómicas de casi todo el mundo, menos de Marruecos. Huí de la zona por la que caminaba, construida en la época de mayor influencia francesa, y acabé junto a la medina, en la terraza de un local llamado “Restaurant Populaire”. Y ahora, disfrutando del tajine de pollo veo pasar una cantidad sorprendente de vehículos de las diversas tallas de Range Rover, intercalados con muchos Mercedes AMG, y cuando estoy punto de maldecir contra la globalización por la pérdida de identidad que implica, me doy cuenta de varias cosas. En primer lugar, el garito en el que ceno luce su nombre en francés, el idioma de una de las metrópolis que ha tenido el territorio. Se ubica en la plaza que antiguamente albergaba el mercado más importante de la ciudad, por lo que se llama “Grand Socco”, del francés “grande” y del árabe “mercado”, que son algunas de las culturas que ocuparon la zona. Y lo que disfruto, el tajine, es un plato típico bereber, los habitantes originales de la zona. En conclusión, que lo de invadir y mezclar culturas e idiomas, empezó mucho antes del siglo XXI.

Dedico la mañana siguiente a seguir buscando esas combinaciones culturales. Los Estados Unidos de América existen como país independiente desde 1776; solo un año más tarde, Mohamed Ben Abdallah, entonces Sultán de Marruecos, firmó un acuerdo con el recién nacido país, lo que supone su primer reconocimiento como país independiente Nueve años más tarde sellaron un Tratado de Paz y Amistad, el más antiguo en la historia de los EE.UU. que no se ha roto. Para aprovechar las posibilidades que ofrecía el acuerdo, los estadounidenses abrieron una legación en Tánger, que a día de hoy se mantiene abierta como museo y centro cultural. La sensación en el interior del edificio es de mansión en el sur profundo de los Estados Unidos, y hay que salir a los patios o asomarse por las ventanas para recordar que uno sigue en la medina de Tánger.

Dedico la mañana siguiente a seguir buscando esas combinaciones culturales. Los Estados Unidos de América existen como país independiente desde 1776; solo un año más tarde, Mohamed Ben Abdallah, entonces Sultán de Marruecos, firmó un acuerdo con el recién nacido país, lo que supone su primer reconocimiento como país independiente Nueve años más tarde sellaron un Tratado de Paz y Amistad, el más antiguo en la historia de los EE.UU. que no se ha roto. Para aprovechar las posibilidades que ofrecía el acuerdo, los estadounidenses abrieron una legación en Tánger, que a día de hoy se mantiene abierta como museo y centro cultural. La sensación en el interior del edificio es de mansión en el sur profundo de los Estados Unidos, y hay que salir a los patios o asomarse por las ventanas para recordar que uno sigue en la medina de Tánger.

Durante la 2ª Guerra Mundial, el carácter de ciudad internacional y su posición en el mapa convirtió a Tánger en eso que alguien con pocas ganas de inventar metáforas nuevas llamaría “nido de espías”. Y por supuesto la O.S.S (Oficina de Estudios Estratégicos, bonito eufemismo), que luego cambió su nombre a CIA, tenía un agente en la ciudad que trabajaba en la legación. Se llamaba William Eddy, era un hijo de misioneros que había nacido en Siria en 1896, por lo que hablaba árabe, y combatió en la 1ª Guerra Mundial en los marines. Al estallar la segunda volvió al ejército, y en Junio de 1942 utilizaba la cobertura de agregado naval en el consulado de Tánger. En realidad, trabajaba en un cuarto oculto tras una falsa puerta, que ahora se puede visitar, donde se escondía su equipo de comunicaciones. Desde allí ayudó a coordinar el desembarco aliado en marruecos que bajo el nombre de “Operation Torch” terminó expulsando al Afrika Korps del Magreb. La portada del San Francisco Chronicle del 8 de Noviembre de 1942 lo dejaba bien claro: “Los yankees invaden el norte de Africa”.

Atravieso a pocos metros de la legación la lonja de pescado, que generaría taquicardia en un inspector de sanidad, y acabo paseando por el jardín que rodea la pequeña iglesia de St. Andrews, la que construyeron los ingleses para dar servicio religioso a los europeos residentes, y que celebra ceremonias católicas, protestantes, musulmanas y judías en la misma capilla.

El jardín es también cementerio, y me llaman la atención cinco lápidas colocadas en línea, las de la tripulación completa de un avión que se estrelló en la zona el 31 de Enero de 1945; el más joven de los caídos tenía 19 años, el más mayor 21. Ahora que en nuestro desnortado Occidente hablamos con algo de miedo de la generación de cristal, sorprende recordar cómo hace ochenta años, los jóvenes pilotaban bombarderos y daban la vida por sus principios.

Miro alrededor a los jóvenes tangerinos de la actualidad, y detecto evoluciones diferentes entre ellos y ellas. Por el lado masculino, la chilaba prácticamente ha desaparecido; es más, el aspecto de muchos se etiquetaría como moderno en Europa: barbas cuidadas, peinados casi esculpidos, pantalones ajustados, músculos de gimnasio, gafas de espejo, zapatillas de colores, y el largo etcétera que define a un moderno. Sin embargo, me inquieta que la vertiente femenina no haga lo mismo: hay mucha cabeza cubierta con pañuelos, bastantes caras ocultas, y hasta atuendos desagradablemente cercanos al hijab o incluso al burka.

Con todo, lo más sorprendente es que estos extremos se juntan: hay numerosas parejas formadas por señor moderno y señora con hijab, lo que suprime toda modernidad en el varón.

Admito que también veo a señoras espléndidas que se lucen con ropa ajustada y maquillaje. Como ciudadano del sur de Europa, y sabiendo de lo que son capaces los integristas, espero que sean mayoría en el futuro las señoras occidentalizadas que eduquen a sus hijos en esos valores.

Por los condicionantes de mi viaje analógico, había memorizado que iba a realizar el recorrido de Tánger a Tetuán por la carretera N16, la que va por la costa del Atlántico al estrecho de Gibraltar, luego a Ceuta y, finalmente, por el Mediterráneo hasta Tetuán. Solo que descubrí que en las señales de las carreteras marroquíes nunca pone el nombre de la carretera, algo común en Europa. Este detalle añadió interés a un recorrido con curvas impensablemente cerradas, pendientes exageradas y asfalto brillante, de ese que da mala espina. En todo caso, poco después mi BMW y yo entrábamos en la antigua capital del Protectorado español, que por eso y por no ser turística, tiene un aspecto muy diferente al de Tánger. Por ejemplo, si no hay turistas no hay tiendas ni restaurantes para turistas, de modo que me dejo llevar por la medina hasta un lugar en el que no veo más que tetuaníes, y me siento a comer un formidable guiso de sardinas, tomates y patatas. Miro a mi alrededor y confirmo encantado que soy el único extranjero, el único occidental. Ya inmerso en el ambiente y con la tripa llena, paseo por entre los puestos, que al no recibir turistas venden solo productos para la población local. Los vendedores charlan relajados, sin presionarme para que les compre, sonríen, hablan en español. Cuando no puedo resistir la tentación compro unas preciosas babuchas después de, claro, mucha charla y bastante negociación.

En un puesto callejero me hago con un dulce y la dependienta, una adolescente hija de la panadera, no sabe cómo tratar a un extranjero, además hombre, que compra lo que un marroquí: azorada, pide ayuda a su madre, la que en definitiva me sonríe y me cobra.

Seguimos con las mezclas culturales: cuando esa noche llego al hotel, veo que el recepcionista mira embobado en la pantalla del televisor un partido de la liga francesa de fútbol entre el Paris St. Germain y el Niza. Como no habla francés, se ha conectado a una web siria, y así escucha los comentarios en árabe.

También de Tetuán a Chefchaouen iba a seguir la N16, la carretera de la costa, pero la peculiar señalización me lleva por la N2, la principal, que discurre por el interior. Los primeros kilómetros son de autovía, aunque con asfalto de escaso agarre. Poco más tarde se inician tramos de obras con la maquinaria al borde la calzada, tramos sin asfaltar, animales cruzando, … todo lo necesario para que no me aburra. En una zona decente entre dos de obras consigo por fin adelantar a un camión lento y, al rebasarlo, veo que ruedo nada menos que en cuarta a casi 90 km/h; comparado con el ritmo que llevaba me parece rápido y hasta peligroso, y en ese momento me pasa una furgoneta a más de 120 km/h.

Huyendo de todo esto decido desviarme por una carretera estrecha y recomendada, la que en paralelo al oued Laou baja entre desfiladeros hasta el pequeño pueblo costero de Et-Tlete-de-Oued-Laou. El nombre abulta más que el pueblo, pero la carretera es una delicia, casi cincuenta kilómetros exclusivamente de segunda y tercera, entre cortados, barrancos y cerros. Para aderezar el recorrido a mitad de camino, en Es-Sebt-de-Saïd hay mercado, lo que quiere decir que no hay carriles, prioridades ni normas: motos, coches, furgonetas, camiones, burros y peatones nos mezclamos en la calle central, buscando cada uno el hueco ajustado a su tamaño para salir cuanto antes de allí. La ventaja de la moto en estas circunstancias es que necesita tan poco hueco como un burro y acelera más.

El viaje había empezado en Tánger, una ciudad costera y cosmopolita, y continuó por Tetuán, en el interior, españolizada y poco visitada. Chefchaouen mezcla esos adjetivos, porque está en las montañas y lejos de la costa, y por recibir turismo de todo el mundo tira a cosmopolita sin olvidar que estuvo cerrada a nosotros, los infieles, hasta no hace tanto en términos históricos, y quienes se atrevían a entrar eran ajusticiados. Charles de Foucauld dice que fue el primero en entrar y además salió en Julio de 1883, pero no hay pruebas que lo confirmen. El que sí lo hizo de verdad y lo contó fue Walter Harris, corresponsal del Times de Londres en Tánger, ya en 1888.

Sin embargo, ahora se recibe a los visitantes y a sus divisas con los brazos abiertos en los muchos restaurantes y las incontables tiendas de recuerdos de la ciudad que más parece, al menos en su cogollo central pintado de azul, una mezcla de parque temático y centro comercial abierto.

Bien cenado y mejor dormido arranco el día siguiente con uno de los objetivos duros del viaje, que me va a garantizar muchas horas de moto. Salgo de Chefchaouen en dirección este por la N2 para darme un atracón de curvas cruzando las montañas del Rif en dirección a Ketama. El inicio de esos casi cien kilómetros es formidable, con paisajes espectaculares entre barrancos infinitos, zonas de obras, asfalto como una alfombra arrugada y algún conductor de furgoneta con pocas ganas de llegar a viejo. Solo que doce km. después de Ketama tomo el desvío a Es-Sebt y el mundo parece cambiar. La temperatura baja a 18ºC, una niebla hecha de trozos, como de soplidos de dragón, ciega a ratos la carretera que sigue colgada de las montañas. Paso el recorrido completo sin ver un europeo en ningún medio de transporte, y casi ningún local. El estado del asfalto y el exceso de curvas hacen que me empiecen a doler los hombros cuando giro para tomar la N16 en busca de algo que parece sencillo: ver el Peñón de Vélez de la Gomera, esa roca territorio español desde que en 1508 Pedro Navarro, almirante castellano, decidió tomarlo porque era refugio de piratas marroquíes que asaltaban naves españolas.

Como aclaré al principio, este es un viaje analógico, y ni el mapa Michelin 742 ni la guía Lonely Planet aclaraban cómo llegar al peñón. Tiro primero de intuición y llego a Cala Idris, poco más que una playa y un embarcadero, donde no había rastro de peñón alguno. Desando el camino, llego a Torres de Alcalá (sí, ese es su nombre, en español), y no solo no encuentro el peñón después de callejear pesadamente con la BMW cargada; además me doy cuenta en primer lugar de que los cerros llegan hasta la costa, lo que me impide ver la línea litoral e intuir la ubicación del peñón, y además de que en la zona no se habla otro idioma que no sea el árabe. De nuevo en la N16 pregunto en una gasolinera y confirmo lo del idioma mientras compruebo las dificultades de los locales para interpretar un mapa. Lo único que saco de la charla entre surtidores es algo que me recuerda a la palabra “peñón” que se pronuncia mientras un dedo apunta a la N16 en dirección este. Otra vez a rodar, con mi sentido de la orientación echando humo aunque sin sacar conclusiones.

Cuando llego a un pueblo llamado Rouadi, que ni aparece en mi mapa, me detengo de nuevo con la sensación de que me he debido dejar atrás un desvío a la izquierda que no he visto. Me acerco a un tipo joven que pasa cerca, con la esperanza de que tengamos algún idioma en común, y resulta ser otro que no habla más que árabe. Sin embargo, parece que entiende lo que le pregunto, y me responde algo que me suena a “Plage Badis”, mientras señala el centro del pueblo y me indica hacia la derecha, que es el Norte. Entonces recuerdo que el Peñón de Vélez de la Gomera se encuentra cerca de una aldea llamada Badis o Bades, y que a lo mejor lo que me está queriendo decir el joven es que del centro de Rouadi parte la carretera que me puede llevar a Badis o Bades y su playa y, con ello, al peñón.

Asumo el riesgo, doy media vuelta, tomo la supuesta carretera a la playa, que tampoco aparece en mi mapa, y serpenteo por un paisaje entre desértico y apocalíptico, de cerros cubiertos por monte bajo y una cinta de asfalto estrecha y sin arcén que se despereza entre ellos. Al rodar sin ver el horizonte solo sé que sigo más o menos con rumbo Norte, es decir, hacia el mar, aunque no lo veo hasta que, de repente, a los 17 kilómetros, la carretera desaparece, avanzo como puedo por una pista de tierra con piedra suelta, llego a una playa fea y sucia, y me topo con el Peñón de Vélez de la Gomera.

Hasta 1930 era un islote a unos metros de tierra; ese año un terremoto hizo aflorar una lengua de tierra hasta entonces sumergida, y el islote se convirtió en península. Esa lengua de tierra mide 85 metros de anchura, lo que la convierte en la frontera más estrecha, además de ser una de las más jóvenes, del mundo. Para rematar la peculiaridad del lugar, es una frontera no operativa, no se puede cruzar: el peñón es zona militar, y no hay tránsito en ningún sentido.

Urbanísticamente, Alhucemas es una ciudad única, porque no tiene la estructura habitual de las ciudades marroquíes, de medina central con calles estrechas y tortuosas, rodeada de una zona de crecimiento de la época del protectorado o de la colonial, con edificios altos en avenidas rectas, y el motivo está en su origen. La zona fue habitada intermitentemente desde antiguo, y era conocida por la presencia de plantas de lavanda, “al-hoceima” en árabe. Las playas circundantes se escogieron como ideales para el primer desembarco aeronaval de la historia, la operación franco-española que tuvo lugar el 8 de Septiembre de 1925, y que determinó el final de la guerra de Marruecos.

Días después del desembarco se decidió que, en la playa situada al este y protegida por farallones, se construyera un poblado civil para acoger a los paisanos que por motivos profesionales seguían a las tropas. El poblado recibió el nombre de Cala Quemado, que es a día de hoy el topónimo de la playa.

Con su crecimiento, Cala Quemado ocupó la llanura superior, y Alfonso XIII decidió en 1927 llamar a esa ciudad Villa Sanjurjo, en honor al general que había dirigido el desembarco. Durante la república el nombre cambió a Villa Alhucemas, para pasar a denominarse, tras la independencia de Marruecos, al-Hoceima en árabe y Alhucemas en español.

Hoy en día, Alhucemas mezcla, aun siendo una ciudad joven, detalles antiguos y actuales, como una gasolinera Shell del protectorado, con hoteles de cadenas europeas; bares en los que grupos de hombre discuten pausadamente frente a cafés muy cargados, con locales solo para mujeres. En la playa de Cala Quemado ellas no se bañan, se limitan a tomar el sol sin despojarse de ninguna prenda, mientras ellos chapotean luciendo bañadores occidentales. En uno de esos bares en los que solo hay hombres, el Café Belle Vue, cerca de la plaza de Mohamed VI, capto una conversación en alemán: unos de los que hablan es un viajero alemán (debemos ser solo dos los europeos que nos hemos dejado caer por la zona), los otros tres son marroquíes que vivieron en Alemania, donde aprendieron el idioma, y han regresado a su país. Y en el ascensor del hotel coincido con una mujer con vestimenta y aspecto locales, que me habla en inglés y me dice que es de los Países Bajos, con la altanería con la que algunos originarios del Norte de Europa nos hablan a los del Sur.

De Alhucemas a Melilla mi BMW y yo nos deslizamos por la carretera de la costa, con el Mediterráneo a la izquierda, y cerros y desmontes a la derecha. A ratos el recorrido se hace pesado y hasta peligroso no por las obras en sí, sino por la ausencia de señalización y de desvíos. Nunca he pasado tan cerca de excavadoras en movimiento, y menos aún mientras cargaban camiones; nunca he visto tantas Caterpillar en tan pocos kilómetros.

Llego al puesto fronterizo de Beni Enzar preocupado por lo que me pueda encontrar, son muchos meses de noticias preocupantes sobre la frontera de Melilla, y me temo que pase horas de colas y papeleos para entrar en España. Me fijo en la hora al detenerme ante el primer policía marroquí que me pide la documentación y miro al frente: no hay nadie, en el sentido más estricto del término, ni un solo viajero en todo el puesto fronterizo. Tan “nadie” que veo claramente, en fila, los policías de los dos países ante los que me tocará pararme y las cabinas en las que entregaré documentos. Solo dieciséis minutos después de llegar, me dice “Puede pasar” el último policía; pongo primera junto a una bandera española y decido que la mejor manera de cerrar este viaje es disfrutando de un pescado a la parrilla y de una Cruzcampo en un chiringuito de la playa de Melilla. Misión cumplida.

A finales del 2019, esos atascos ya obsesivos para ir y volver del trabajo habían pasado de incomodidad anecdótica a problema estructural: un mínimo de dos horas por cada día laborable, que llegaban fácilmente a tres, y me castigaban con madrugones crueles y llegadas a casa tardías y malhumoradas. El primer remedio que se me ocurrió fue un scooter sencillo de segunda mano, pero supondría el riesgo de rodar por los arcenes o entre coches sin el placer de una moto. Y no me iba a apetecer salir los fines de semana a hacer curvas con él, luego lo iba a percibir como un gasto para ir a trabajar con menos esfuerzo, y no como una inversión para disfrutar.

A finales del 2019, esos atascos ya obsesivos para ir y volver del trabajo habían pasado de incomodidad anecdótica a problema estructural: un mínimo de dos horas por cada día laborable, que llegaban fácilmente a tres, y me castigaban con madrugones crueles y llegadas a casa tardías y malhumoradas. El primer remedio que se me ocurrió fue un scooter sencillo de segunda mano, pero supondría el riesgo de rodar por los arcenes o entre coches sin el placer de una moto. Y no me iba a apetecer salir los fines de semana a hacer curvas con él, luego lo iba a percibir como un gasto para ir a trabajar con menos esfuerzo, y no como una inversión para disfrutar. Una vez recogida mi moto resplandeciente, el mismo día del estreno del Lexus UX, los primeros kilómetros supusieron un cúmulo de sensaciones. Por ejemplo, confirmar desde la visión de la moto que en los atascos los automovilistas leen el periódico, desayunan, se maquillan, envían mensajes, … y a veces hasta conducen. También que algunos motoristas, en medios de esos mismos atascos, circulan por los arcenes a velocidades para mí insanas. Por prudencia, cuando esto me sucedía, me echaba a un lado en el primer hueco y les dejaba pasar.

Una vez recogida mi moto resplandeciente, el mismo día del estreno del Lexus UX, los primeros kilómetros supusieron un cúmulo de sensaciones. Por ejemplo, confirmar desde la visión de la moto que en los atascos los automovilistas leen el periódico, desayunan, se maquillan, envían mensajes, … y a veces hasta conducen. También que algunos motoristas, en medios de esos mismos atascos, circulan por los arcenes a velocidades para mí insanas. Por prudencia, cuando esto me sucedía, me echaba a un lado en el primer hueco y les dejaba pasar.

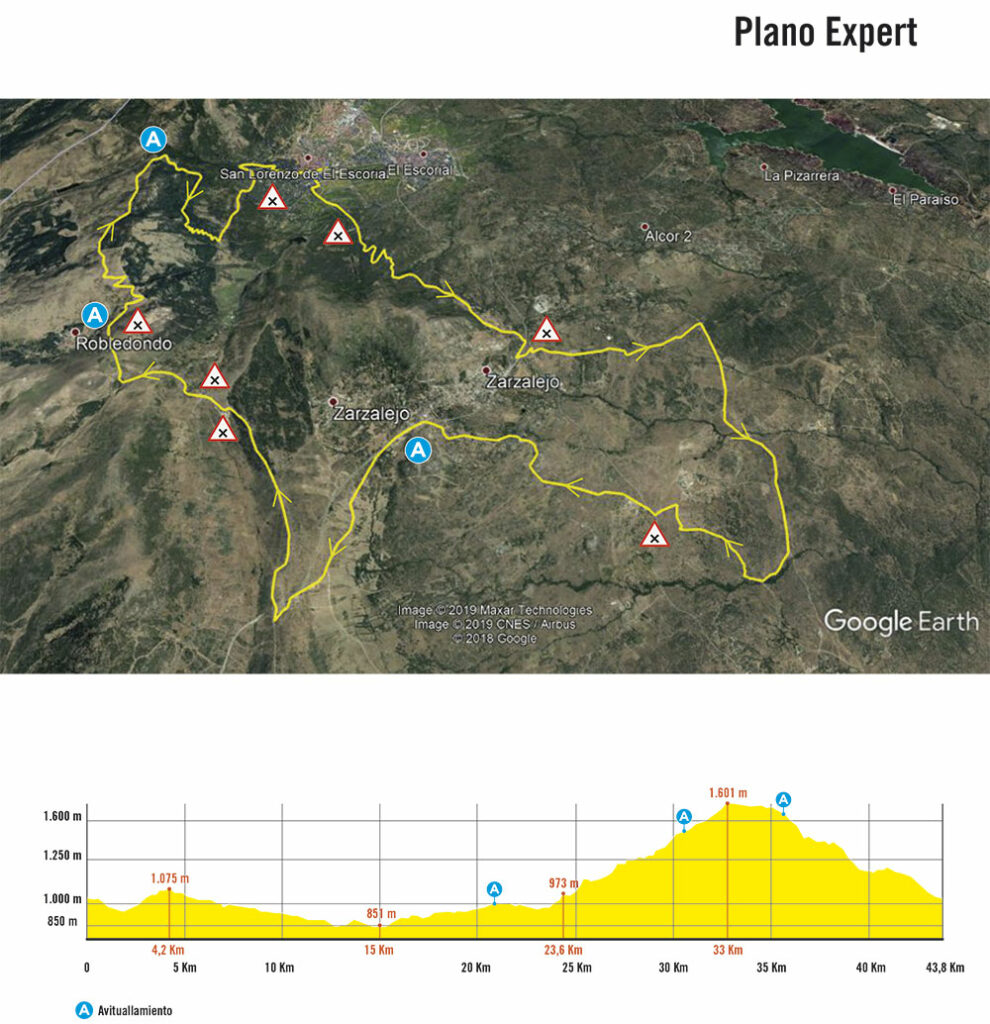

Igualmente la vida de la Orbea Oiz en 2020 quedó condicionada por el coronavirus, porque el confinamiento limitó su uso y prácticamente toda la temporada de carreras quedó suspendida. Antes de que se parara el mundo me había inscrito en La Matanza, una prueba con fama de buena organización y recorrido espectacular aunque difícil. El punto clave de lo que me pasó en esa gélida mañana de Enero consistió en la mezcla de la dificultad del recorrido con un viento fuerte y racheado: cada vez que salía de una zona protegida por rocas o árboles, el viento me tambaleaba, y me daba miedo que me tirara en zonas de escalones o roca suelta. Con casi una hora de carrera llegó una caída en la única zona sin piedras desde la salida, y empecé a preocuparme. Y media hora después, en una zona de inacabables losas de granito, un participante que rodaba por delante de mi acabó igualmente en el suelo. No tenía ganas de volver a casa vendado y en una ambulancia de Protección Civil, justo en aquel punto veía, unos kilómetros a la derecha, el pueblo de Valdemanco, donde estaba aparcado mi Lexus UX, y monte arriba me parecía adivinar una carretera que debía llevar al pueblo. Decidí que era mejor aparcar el amor propio y optar por la seguridad, y por segunda vez en mi vida me retiré de una carrera de bicis de montaña.

Igualmente la vida de la Orbea Oiz en 2020 quedó condicionada por el coronavirus, porque el confinamiento limitó su uso y prácticamente toda la temporada de carreras quedó suspendida. Antes de que se parara el mundo me había inscrito en La Matanza, una prueba con fama de buena organización y recorrido espectacular aunque difícil. El punto clave de lo que me pasó en esa gélida mañana de Enero consistió en la mezcla de la dificultad del recorrido con un viento fuerte y racheado: cada vez que salía de una zona protegida por rocas o árboles, el viento me tambaleaba, y me daba miedo que me tirara en zonas de escalones o roca suelta. Con casi una hora de carrera llegó una caída en la única zona sin piedras desde la salida, y empecé a preocuparme. Y media hora después, en una zona de inacabables losas de granito, un participante que rodaba por delante de mi acabó igualmente en el suelo. No tenía ganas de volver a casa vendado y en una ambulancia de Protección Civil, justo en aquel punto veía, unos kilómetros a la derecha, el pueblo de Valdemanco, donde estaba aparcado mi Lexus UX, y monte arriba me parecía adivinar una carretera que debía llevar al pueblo. Decidí que era mejor aparcar el amor propio y optar por la seguridad, y por segunda vez en mi vida me retiré de una carrera de bicis de montaña. Otro de los puntos clave del parque móvil en el año de Covid fue la venta del Land Cruiser HDJ80, cerrada finalmente en Septiembre después de casi dos años de esfuerzos. Muchos de los curiosos detalles de ese proceso se contaron en una anterior de entrada de este blog. La consecuencia inmediata de la venta del Land Cruiser es que mi parque móvil está en mínimos desde hace dos décadas, con un garaje con cierta tristeza por los huecos. Con la economía en fase de incertidumbre no es momento de aventuras, solo de mantenerse al día de la evolución del mercado. Sí tengo claro que el mundo de la automoción está cambiando, y pasan a ser especies en peligro de extinción los vehículos con motor térmico y cambio manual. Por ello, el pliego de condiciones que ha de cumplir el vehículo que ocupe el hueco del garaje empieza por motor de gasolina, atmosférico, con un mínimo de seis cilindros. Y continua por un cambio manual, propulsión trasera y poca electrónica. Además, debe ofrecer muchas sensaciones y elevada implicación al conductor, sin olvidar que debe ser una compra emocional, un flechazo que ilusione. Como remate, debe ser un vehículo con la fiabilidad necesaria para permitir un uso frecuente, lo que se expresa en un mínimo de comodidad, maletero para un equipaje de fin de semana largo de dos personas, aire acondicionado y calefacción que funcionen, y una relación impecablemente directa entre girar la llave de contacto y que el motor arranque. No hay tantos candidatos que cumplan todas las condiciones, quizá en doce meses uno de ellos esté en mi garaje.

Otro de los puntos clave del parque móvil en el año de Covid fue la venta del Land Cruiser HDJ80, cerrada finalmente en Septiembre después de casi dos años de esfuerzos. Muchos de los curiosos detalles de ese proceso se contaron en una anterior de entrada de este blog. La consecuencia inmediata de la venta del Land Cruiser es que mi parque móvil está en mínimos desde hace dos décadas, con un garaje con cierta tristeza por los huecos. Con la economía en fase de incertidumbre no es momento de aventuras, solo de mantenerse al día de la evolución del mercado. Sí tengo claro que el mundo de la automoción está cambiando, y pasan a ser especies en peligro de extinción los vehículos con motor térmico y cambio manual. Por ello, el pliego de condiciones que ha de cumplir el vehículo que ocupe el hueco del garaje empieza por motor de gasolina, atmosférico, con un mínimo de seis cilindros. Y continua por un cambio manual, propulsión trasera y poca electrónica. Además, debe ofrecer muchas sensaciones y elevada implicación al conductor, sin olvidar que debe ser una compra emocional, un flechazo que ilusione. Como remate, debe ser un vehículo con la fiabilidad necesaria para permitir un uso frecuente, lo que se expresa en un mínimo de comodidad, maletero para un equipaje de fin de semana largo de dos personas, aire acondicionado y calefacción que funcionen, y una relación impecablemente directa entre girar la llave de contacto y que el motor arranque. No hay tantos candidatos que cumplan todas las condiciones, quizá en doce meses uno de ellos esté en mi garaje.

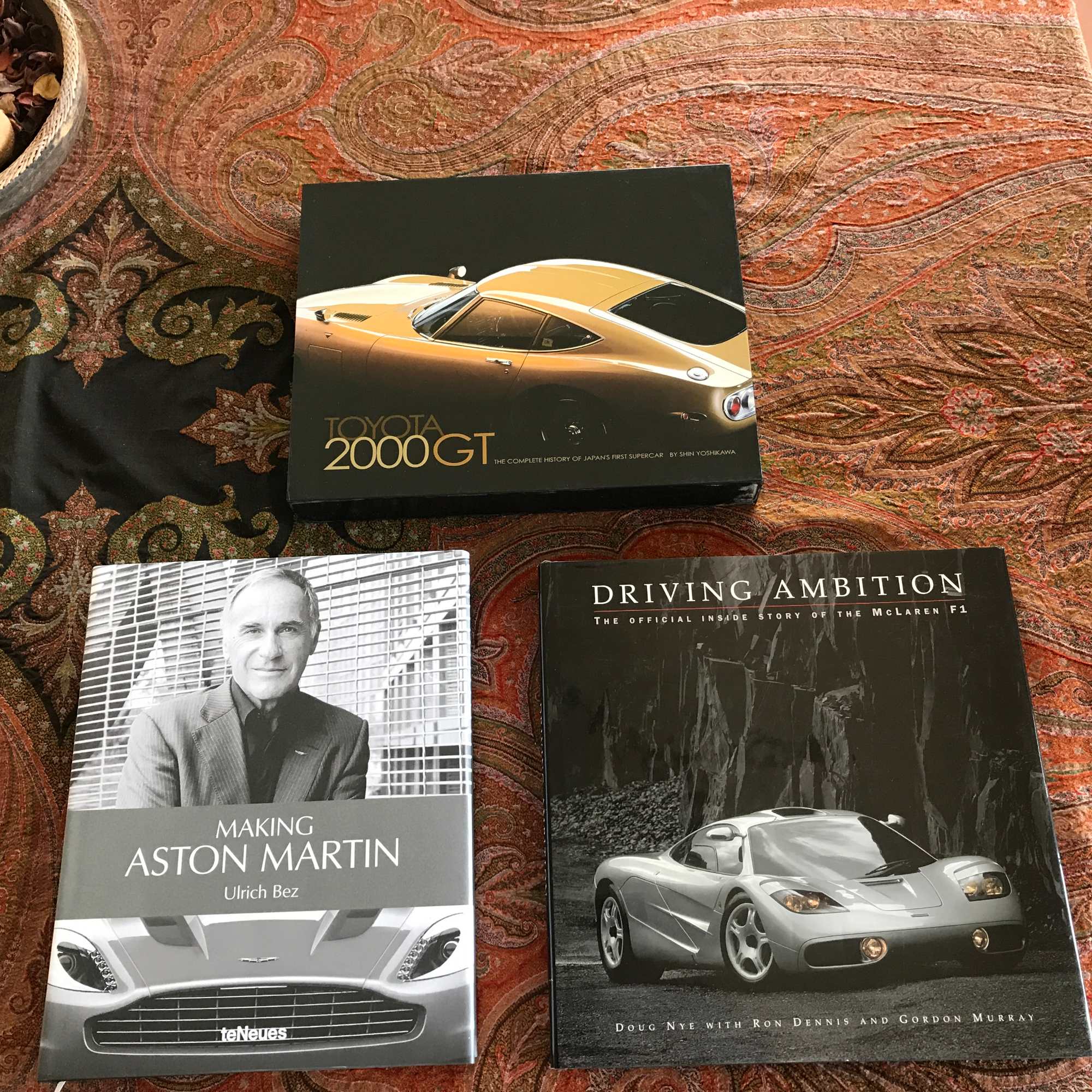

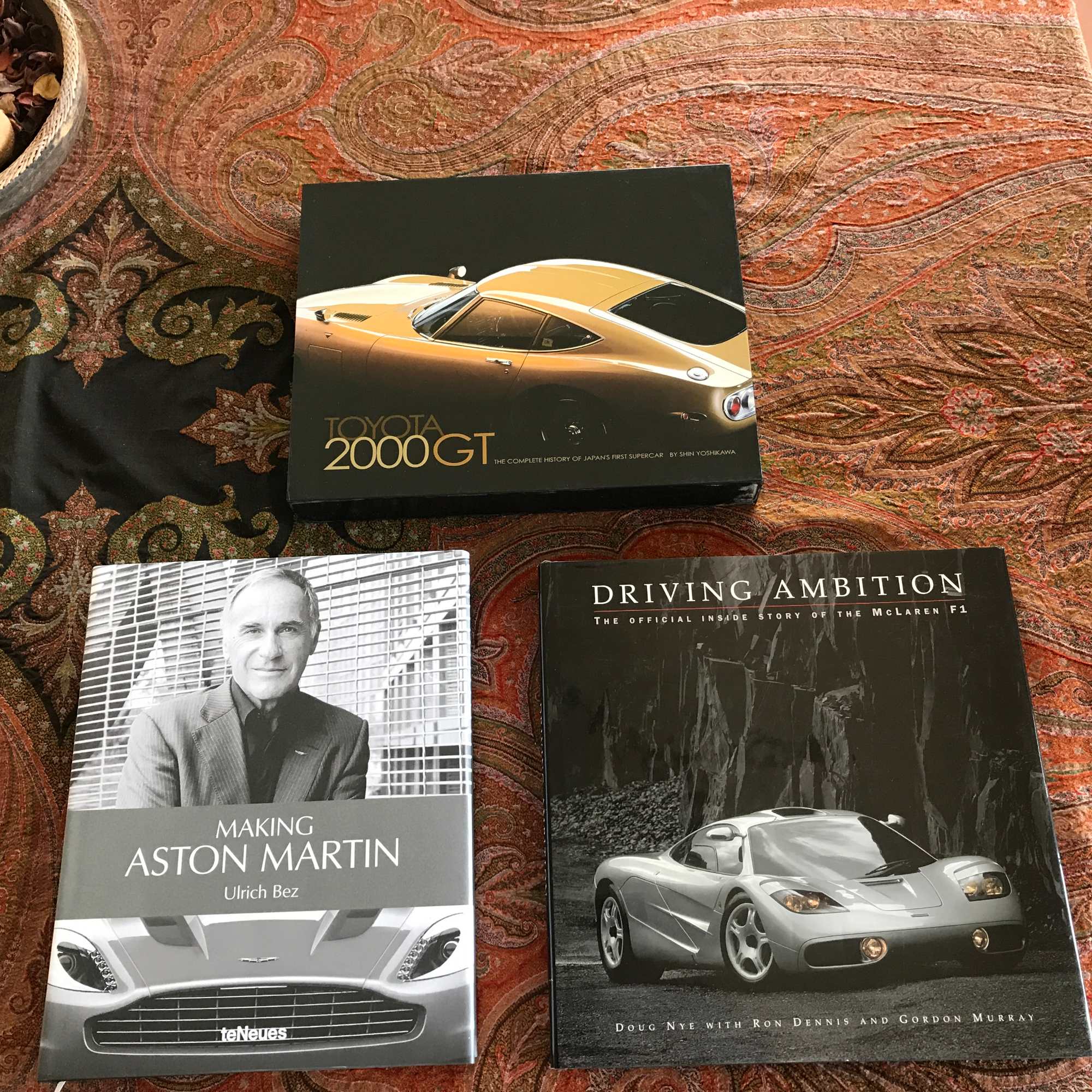

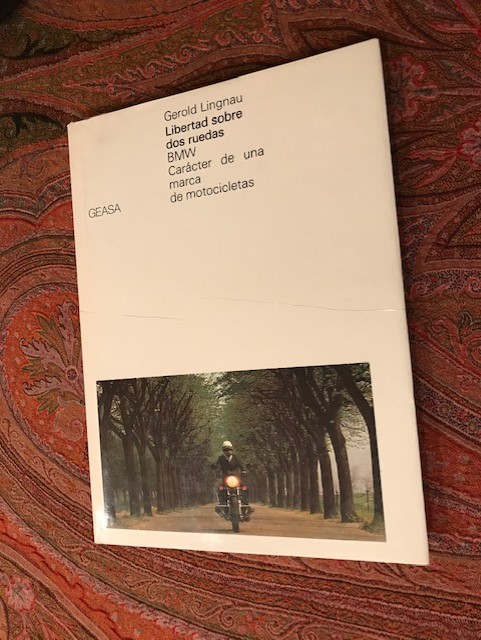

Lo primero fue localizar las fuentes de información, un punto delicado en la era de Internet, donde se publica de todo sin contrastar, y rato después media docena de webs lo han copiado. Por ello basé los datos de los primeros años en un curioso libro que me regalaron nada menos que en Junio de 1984, una historia no oficial de BMW titulada “Libertad sobre dos ruedas. BMW. Carácter de una marca de motocicletas”, escrito por Gerold Lingnau, economista y redactor de motor del Frankfunter Allgemeine Zeitung. Me resultó útil por el añadido de sinceridad al no ser una historia oficial, y por lo detallado de los índices de nombres y modelos.

Lo primero fue localizar las fuentes de información, un punto delicado en la era de Internet, donde se publica de todo sin contrastar, y rato después media docena de webs lo han copiado. Por ello basé los datos de los primeros años en un curioso libro que me regalaron nada menos que en Junio de 1984, una historia no oficial de BMW titulada “Libertad sobre dos ruedas. BMW. Carácter de una marca de motocicletas”, escrito por Gerold Lingnau, economista y redactor de motor del Frankfunter Allgemeine Zeitung. Me resultó útil por el añadido de sinceridad al no ser una historia oficial, y por lo detallado de los índices de nombres y modelos.