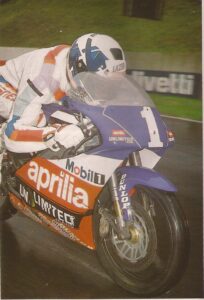

En los ’80, yo asistía como aficionado a las carreras de lo que entonces se llamaba Mundial de Velocidad. A principios de los ’90, seguía asistiendo, entonces como reportero Tribulete o como miembro de un equipo. Después de tres décadas viendo las carreras solo por televisión, he vuelto a un circuito a ver lo que ahora se llama MotoGP. ¿Qué cambios he encontrado?

Los cambios se pueden resumir en una frase: lo de antes eran carreras de motos a las que asistían aficionados, que en muchas ocasiones iban al circuito en moto; lo de ahora es un espectáculo que se centra en motos que corren mucho, al que acude público en general. Lo pintó con precisión uno de los pilotos participantes durante una entrevista el sábado por la tarde, cuando le preguntaron qué esperaba del domingo: “Vamos a hacer un buen show”.

Está claro gran parte del cambio no surge de las carreras de motos, es un cambio de costumbres y modos de vida. El punto clave es que, en nuestra sociedad, lo importante es vivir experiencias y, sobre todo, contarlas; es decir, que el organizador debe ofrecer mucho más que una carrera de motos (o tres, como es el caso), y a la vez permitir que los asistentes cuenten su experiencia a través de la otra novedad importante: las redes sociales. La consecuencia es que el espectáculo que se ofrece ha de ser participativo, de modo que el espectador no solo lo mire, sino que lo viva, como consecuencia lo grabe y entonces lo comparta. Todo esto condiciona y define lo que ya es la puesta en escena de un espectáculo, algo que va más allá de las carreras de motos.

La actividad comienza ahora el jueves por la tarde, cuando se abre temporalmente la línea de boxes al público para que se haga el pit lane walk: los asistentes lo recorren móvil en mano, fotografían las motos que los equipos han aparcado a la puerta de cada box y las suben a las redes sociales. Muchos de ellos consideran que lo importante es que ellos estén allí y no el Gran Premio en sí, de modo que las fotos que se hacen son selfies en los que aparecen en primer plano ellos y luego las motos.

Algunos pilotos salen a saludar al público y, en medio del revuelo, se hacen unos cientos de selfies más, porque lo importante no es ver al piloto o hablar con él, sino mostrar en las redes sociales que uno está allí, en el espectáculo.

Para entretener al público desde el jueves hasta el domingo, hay una zona cercana a las tribunas llamada Fan Festival, que está formada por Gastro Land, Pit Stop, Fun Land y Rock Land. En otros términos y respectivamente, unos chiringuitos para comer, una zona en las que sentarse, algunas atracciones de feria y un escenario en el que a lo largo de los días se turnan pilotos, músicos, DJs y otros artistas, junto a un photo call.

En los tiempos que quedan entre sesiones de entrenamientos o entre carreras, para mantener al público entretenido, las pantallas gigantes del circuito lanzan iniciativas como enfocar con las cámaras al alguien del público para que se ponga a bailar (lo llaman dance cam) o muestran los selfies que el público se ha hecho en el circuito y ha subido a una aplicación a través de un código QR (lo llaman Fan View).

Y el domingo, tras acabar la última carrera, la de MotoGP, se permite una invasión organizada de la pista, de modo que el público que aprovecha esta oportunidad llega a colocarse al pie del podio. Esto genera otro éxito para el organizador en forma de eso a lo que se aspira llamado trending topic, o aparecer muchos en redes sociales, en forma de nueva avalancha de selfies, en los que lo importante no es el podio en sí, lo fundamental es mostrar que se está junto al podio.

Con todo, lo que más me llamó la atención en esta invasión controlada es que muchos espectadores se la tomaron como una peregrinación a un lugar con un significado especial, nada menos que la recta de meta de un circuito de MotoGP, y con ello la parrilla de salida. Hacía mucho que había concluido la ceremonia del podio, y aun había cola para hacerse selfies en la pole position, ese lugar privilegiado de la parrilla en el que se coloca quien ha conseguido el mejor tiempo en los entrenamientos.

Me llamó igualmente la atención que, con ese complejo de inferioridad de los españoles, que nos hace valorar lo que viene de fuera por el mero hecho de que venga de fuera, las novedades se bautizaban en inglés. A estas alturas del texto, la entrada acumula doce anglicismos diferentes, incluyendo el del título. Y dado que noté más espectáculo que carreras de motos, cuantifico ahora que tras unas 800 palabras aun no se ha hablado de motos. Vamos a ello.

El cambio básico es la enorme complejidad técnica de las motos actuales. Cuando salí del Mundial entraba la electrónica, y ahora lo ha desbordado hasta tal punto que un error en la coordinación de algunos de los diversos sistemas electrónicos (por ejemplo, el sistema antirrebote del embrague y el selector del cambio) puede arruinar una carrera. También mi oído notó el cambio, porque me fui en pleno esplendor del motor de dos tiempos ahora extinguido. Las Moto3 de ahora me recordaban a aquella iniciativa británica llamada Sound of Singles, una estupenda idea para entretener a pilotos y mecánicos con escaso presupuesto. Las Moto2 me sonaban a una moto de calle con escape bueno y muy afinada, y siento decir que las MotoGP no me sonaban como esperaba, y menos comparadas con las 500 c.c. de dos tiempos. Quizá el motivo es que son tan, pero tan potentes, que ese sonido que se genera a plena carga y máximo régimen solo aparece en una pequeña parte del circuito, mientras que aquellos aullidos de las 500 se oían con más frecuencia. Me viene a la memoria auditiva la Honda NSR500 de Wayne Gardner subiendo gas a fondo desde la profundidad del bosque rico en oxígeno de Brno, haciendo eco entre los árboles y en la boca de mi estómago.

Por fortuna, además del espectáculo que deseaba hacer el piloto de la entrevista del sábado, vi carreras de motos, de las entretenidas. Y, como remate, la de MotoGP la ganó Marc Márquez.