Necrológica: El segmento D

El segmento D, eso que toda la vida hemos llamado “un coche de verdad”, agoniza en Europa. Ha pasado de líder espiritual del mercado a concepto viejuno, de ser “aspiracional” cuando no existía esa palabra a alojarse en la unidad de cuidados paliativos de una residencia de la tercera edad automovilística.

Repasemos los motivos que lo crearon y le condujeron al éxito, para entender por qué se nos muere y a dónde van a parar sus restos.

Durante los años cincuenta del siglo pasado sucedió un nuevo fenómeno económico y sociológico. En la Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial, y que se reconstruía a alta velocidad, surgió entre la burguesía el concepto de ocio activo. Entendemos por tal el hecho de que un determinado grupo social (en este caso, las clases medias especialmente alemanas y británicas) dispone de tiempo libre (la jornada laboral es más breve que al inicio de la Revolución Industrial) y de dinero para gastar tras cubrir sus necesidades básicas. No olvidemos que, tradicionalmente, los empleados del sector primario practicaban una economía de supervivencia, en la que no había tiempo libre ni dinero sobrante; y que los del sector terciario del siglo XIX trabajaban seis o siete días por semana en jornadas extenuantes, por lo que el poco tiempo libre se dedicaba a descansar, además de que no tenían renta disponible para el ocio.

Este fenómeno del ocio activo trajo consecuencias visibles en muchos campos, como la popularización de los viajes de veraneo, hasta el momento patrimonio de las clases altas, o la compra de la segunda residencia. En el sector del automóvil, se creó repentinamente la necesidad de un vehículo que satisficiera las necesidades del nuevo grupo social. No olvidemos lo que había en el momento: vehículos demasiado pequeños para transportar con comodidad a una familia, con espacio limitado para que estas personas transportaran su equipaje de fin de semana, y con una potencia escasa para mover con soltura ese peso por las nacientes autopistas europeas. Es decir, se seguían fabricando el Morris Minor y el Fiat 600, pero ya no valían.

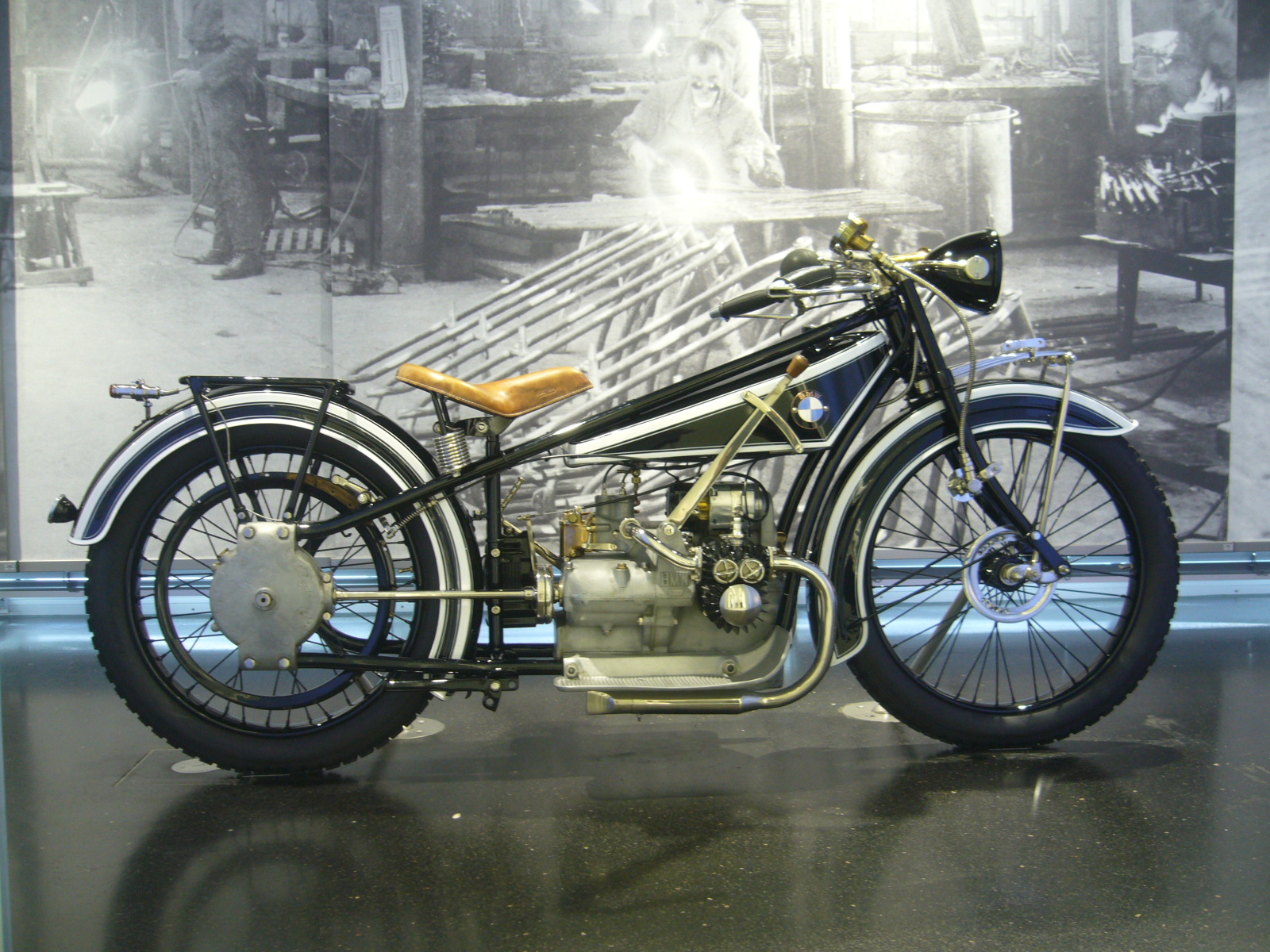

El primer vehículo que cumple estos nuevos requisitos es el BMW Neue Klasse, que comenzó con el 1500 de 1962, y por tanto son los bávaros, con el apoyo de Giovanni Michelotti, autor del diseño, los que se anotan el tanto de crear lo que luego se llamó el segmento D. El punto clave del vehículo es el perfil en tres volúmenes, cada uno de los cuales tiene una función y un significado:

- El primer volumen alberga el motor, ya demasiado grande y pesado para encajar en la parte posterior, como en un Fiat 500 o un Renault 4CV. Desde el punto de vista formal, la presencia visible del volumen ocupado por este motor enfatiza la potencia disponible y distingue al vehículo de los movidos por fuerza animal, aun disponibles y abundantes en la época.

- El segundo volumen es el habitáculo, suficientemente amplio para dos adultos y hasta tres niños, y al que se accede mediante cuatro puertas. Deja bien claro que es un vehículo para transportar personas, no una herramienta de trabajo que traslada carga, y que las personas que van a bordo son una familia.

- Y por último, el tercer volumen, el del maletero separado, el que demuestra que no se transporta carga, si no el equipaje de los pasajeros que viajan en su tiempo libre en busca del ocio del fin de semana.

Una vez creado el nuevo tipo de vehículo y cosechado el éxito, todos los fabricantes acudieron a poblarlo. Cada uno lo interpretó a su modo y lo adaptó a sus mercados principales, manteniendo los conceptos básicos. Renault desarrolló propuestas primero rectilíneas (R 12) y luego más redondeadas (R 18), mientras Citroën rompió moldes técnicos con el GS y luego pidió ayuda a Marcello Gandini para vestir con elegancia un interior más conservador, y surgió el BX. Por el otro lado francés, Peugeot creó sus “coches de notario”, llamados así porque parecía ser el vehículo corporativo de todo señor serio de Francia: 405 y 505. BMW mantuvo su presencia con la Serie 3, desde el E21 de 1975 en adelante, seguido de cerca por Mercedes desde el 190 (W201) de 1982. Cuando Audi se unió al club premium, entró en el segmento D con los Audi 80. La aportación de Fiat tuvo mucho peso en España por el acuerdo que mantenía entonces con Seat, y poblaron las carreteras del sur de Europa con los 1500 primero y los 124 y 1430 después. No podemos dejar de lado a los Ford (Taunus, Sierra y Mondeo), los Opel (Ascona, Vectra e Insignia), y otros como el Alfa Romeo 75 o los Volkswagen Santana y Passat.

Con el paso del tiempo el segmento D comenzó a generar interesantes ramificaciones. Por arriba surgieron vehículos más grandes, más lujosos o ambas características a la vez, comenzando a crear el mercado premium. Incluyo aquí los Fiat/Seat 131 y 132 (éste último también de Gandini), o derivaciones coupé como el Renault Fuego. Surgió igualmente una rama inferior, con un tamaño una talla menor, ligada a necesidades de mercados con menos poder adquisitivo: solo en España se vendía el Renault 7, un R5 con maletero; y también en España se creó el Seat Córdoba, que era un Ibiza igualmente con maletero. Esta tendencia de hacer coches con aspecto de D y tamaño de C continúa en países emergentes de América, Africa y Asia ya en el siglo XXI.

Pero las sociedades cambian, los grupos sociales evolucionan y, por ello, las modas pasan. En 2002 los vehículos del segmento suponían el 18,2% del mercado español, con una bajada del 10% respecto a 2001 en un mercado que sólo caía el 6,5%. En 2013 tenían la mitad de cuota (9,46%), y el cierre de 2017 ahonda la situación: son justo el 6% de un mercado que creció el 7,6%, mientras ellos bajan el 10,22%

Ante esta situación, muchos fabricantes han abandonado el segmento: ya no hay Toyota Avensis, ni Honda Accord, menos aun Fiat Croma o Lancia Lybra, ni Mitsubishi Galant, Nissan Primera, Seat Toledo o Citroën C5.

¿Y a dónde han ido a parar los tradicionales compradores del segmento D? o, mejor aun, ¿qué compran los hijos de quienes consideraban aspiracional un segmento D? Dependiendo de lo que buscan, de lo que hacen con el coche, de la imagen que quieren dar y de quién paga el coche, se han repartido más o menos así:

- “Quiero un segmento D pero no parecer mi padre; al contrario, que parezca que soy moderno y dinámico”: Se compran un segmento D familiar, con nombre moderno y dinámico: Sportwagon, Touring Sports o SportsTourer.

- “El segmento D es demasiado grande para mí” o “No me cabe en la plaza de garaje”: se van a un segmento C generalista muy equipado o un C premium, como un A3 o un Mercedes Clase B.

- “Quiero un buen coche, pero viajo poco y casi siempre me muevo por ciudad”: Volvemos a la casilla anterior, con un segmento B o C muy equipado o su versión premium.

- “Que se note que soy moderno y dinámico, pero que no sea grande”: Una de las mayores pérdidas de clientes del segmento D es ésta, los que se van a los todocamino B o C, como Renault Captur o Seat Arona.

- “Quiero un coche que se note, y mucho, que me vean venir”: No hay duda de lo que busca este cliente, y tiene donde escoger, entre BMW X5 y X6, Mercedes GLS, Audi Q7, Porsche Cayenne, …

- “Viajo mucho en el coche de empresa, pero el presupuesto ha bajado”: Tras muchos años con los Mondeo y los Vectra, ahora toca Ford Focus u Opel Astra. Cosas del recorte de gastos.

- “Lo mismo que el anterior, salvo que en mi empresa hay que cuidar la imagen”: Generalmente se han ido al lado premium, sea C (BMW Serie 2, Audi A3) o D (Serie 3 o Clase C).

- “Mi empresa quiere que se evidencia su preocupación por el medio ambiente”: Más atomización aun, al repartirse entre híbridos generalistas (Toyota Auris) o premium (Lexus IS), eléctricos pequeños (Renault Zoe), medianos (Nissan Leaf), pequeños premium (BMW i3), o grandes y vistosos (Teslas varios).

Le he dado vueltas a estos razonamientos en las semanas en las que he conducido asiduamente un segmento D que cumplía con los cánones de su grupo: tres volúmenes rotundamente definidos, interior serio, y motor diésel con cambio manual. Francamente, me sentía como habitando un museo del automóvil, como viviendo mi propio pasado automovilístico; es decir, conduciendo un coche de otro tiempo. Lo del ruido del diésel en frío, el pisar un embrague y accionar manualmente el cambio me llevaban al pasado; la tapa del maletero me parecía un atraso ante la comodidad de los portones, el interior era demasiado formal, … Sí, vale, seguía siendo un arma demoledora para viajes por autovía a ritmo superior al legal: entre 130 y 150 km/h de marcador mantenía el ritmo independientemente de la orografía entre quinta y sexta, el confort de los asientos y el escaso ruido interior permitían iniciar el viaje más tarde de lo deseado y llegar entero. Pero ofrecía poco más que una berlina de segmento D, no tenía la visibilidad de un todocamino, era más torpón que un deportivo y menos práctico que un familiar.

Lo que me conduce a la misma conclusión que al mercado: hay que definir claramente necesidades de uso y de imagen, y escoger en un catálogo cada vez más preciso.

Y en la hora de la despedida, le agradecemos a segmento D los viajes en familia y la capacidad del maletero, y le deseamos una feliz jubilación.

El motivo económico para esforzarse en acceder a este club es el mayor margen por unidad vendida, y el mayor número de extras y opciones por vehículo, con más beneficio que el coche en sí; ambos factores de especial importancia si consideramos que el segmento generalista está cada vez más saturado y utiliza el descuento como uno de los argumentos básicos de venta.

El motivo económico para esforzarse en acceder a este club es el mayor margen por unidad vendida, y el mayor número de extras y opciones por vehículo, con más beneficio que el coche en sí; ambos factores de especial importancia si consideramos que el segmento generalista está cada vez más saturado y utiliza el descuento como uno de los argumentos básicos de venta. Audi partía con dos ventajas. Por un lado, sus productos llevan la prestigiosa etiqueta “Made in Germany”, un punto a favor a la hora de mejorar la imagen de marca. Y por otro, disfruta de una larga historia, ya que proviene de Auto Union; esto, a su vez, le elimina la imagen negativa de arribista (mal visto entre las élites) y le añade la leyenda de la competición desde los años ’30.

Audi partía con dos ventajas. Por un lado, sus productos llevan la prestigiosa etiqueta “Made in Germany”, un punto a favor a la hora de mejorar la imagen de marca. Y por otro, disfruta de una larga historia, ya que proviene de Auto Union; esto, a su vez, le elimina la imagen negativa de arribista (mal visto entre las élites) y le añade la leyenda de la competición desde los años ’30.

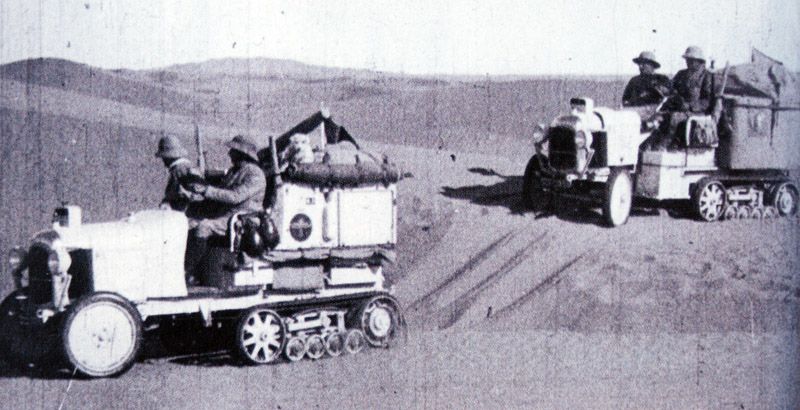

El poso amargo que deja el libro es que ahora, cuando sí tenemos GPS y equipos de comunicaciones, no podemos hacer estos viajes. Es curioso que estos días son otros franceses los que recorren ese mismo desierto: los paracaidistas de la Operación Serval, lanzada desde Malí para liberar los territorios de la invasión de los extremistas islámicos.

El poso amargo que deja el libro es que ahora, cuando sí tenemos GPS y equipos de comunicaciones, no podemos hacer estos viajes. Es curioso que estos días son otros franceses los que recorren ese mismo desierto: los paracaidistas de la Operación Serval, lanzada desde Malí para liberar los territorios de la invasión de los extremistas islámicos.

Toyota ha sido desde su fundación, hace casi 80 años, una marca que ha triunfado gracias a su conservadurismo, camuflado por maniobras aparentemente atrevidas aunque muy racionales: la invención de los todocaminos con el RAV4, la creación de Lexus o la de los híbridos, la gama deportiva, …

Toyota ha sido desde su fundación, hace casi 80 años, una marca que ha triunfado gracias a su conservadurismo, camuflado por maniobras aparentemente atrevidas aunque muy racionales: la invención de los todocaminos con el RAV4, la creación de Lexus o la de los híbridos, la gama deportiva, …