Una de las preocupaciones que surgieron al preparar el viaje fue la fiabilidad del Celica. Sí, es un Toyota, y solo íbamos a hacer carretera, pero tiene 23 años y hablábamos de casi cuatro mil kilómetros en dos semanas. Hasta donde se acaba el asfalto había funcionado como un reloj japonés y no parecía necesitar cuidados, luego el motivo por el que saqué la caja de las herramientas del fondo del maletero y una vez más convertí en taller ocasional el aparcamiento de un hotel africano era más mi tranquilidad que su necesidad. Y descubrí que no había un nivel incorrecto, un tornillo suelto, un elemento descolocado, un ruido sospechoso; ni la presión de los neumáticos estaba mal. Para celebrarlo, recogí las herramientas y me dí un chapuzón en la piscina del Kasbah Tizimi, el hotel pomposo y casi vacío que nos acogió en nuestra última noche al sur del Atlas.

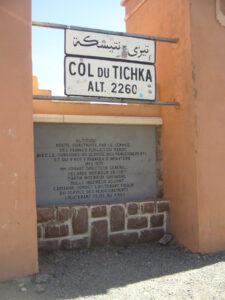

Más tranquilo y con rumbo norte bordeamos el djebel Sarrho y volvimos a cruzar el Atlas. Al principio el paisaje repetía el de la bajada, esas enormes extensiones resecas con formas retorcidas, casi torturadas, mesetas que se dejan caer sobre valles cuajados de palmeras, valles de anchura colosal y rellenos de nada, escoltados por montes de corpachón tan inmenso como despojado de vida. La N13 serpentea por esta orografía bella por simple, y me divertía en las rectas al estirar el motor más allá de las seis mil vueltas cuando adelantaba a los vetustos Berliet y Bedford que aun no han sido arrinconados por los Volvo.

Más tranquilo y con rumbo norte bordeamos el djebel Sarrho y volvimos a cruzar el Atlas. Al principio el paisaje repetía el de la bajada, esas enormes extensiones resecas con formas retorcidas, casi torturadas, mesetas que se dejan caer sobre valles cuajados de palmeras, valles de anchura colosal y rellenos de nada, escoltados por montes de corpachón tan inmenso como despojado de vida. La N13 serpentea por esta orografía bella por simple, y me divertía en las rectas al estirar el motor más allá de las seis mil vueltas cuando adelantaba a los vetustos Berliet y Bedford que aun no han sido arrinconados por los Volvo.

Pasado el Túnel del Legionario hicimos noche en Midelt, aun a casi 1.500 metros de altura, y nos paramos

Pasado el Túnel del Legionario hicimos noche en Midelt, aun a casi 1.500 metros de altura, y nos paramos

a disfrutar del cambio radical de paisaje que supone el bosque de cedros de Azrou. Más que los monos del bosque nos sorprendió la visita a Ifrane, la ciudad que construyeron los franceses en la década de los ’30 del pasado siglo reproduciendo las casitas de sus Alpes. Hechos a la sequedad que monopoliza el sur del Atlas, este pueblo europeo transplantado a un escenario de montañas africanas verdes es un impacto más que añadir a la lista.

El siguiente objetivo era dar con el Riad El Amine, nuestro minúsculo hotel de Fes, que nos temíamos se ubicaría en una calle peatonal cercana a una calle estrecha y difícil de encontrar dentro de la medina. Ya en las afueras de la ciudad, parados en un semáforo en rojo, se nos colocó al lado un tipo con una Suzuki de hace unos veinte años, con el casco apoyado sobre los relojes, que nos soltó el discurso habitual: de dónde sois, de qué ciudad, de dónde venís, bienvenidos, hablo español, España y Marruecos misma cosa, todos hermanos, dónde vais, tenéis hotel, yo os guío, mejor me seguís, no os quiero vender nada,… Como era de esperar, en una de las detenciones forzadas por el tráfico, nos soltó que su hermano era guía turístico y que nos podía recomendar un restaurante.

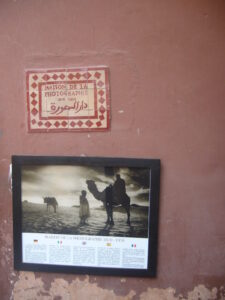

Salvo la época en que la policía turística limitó este acoso a los visitantes, lo he sufrido en cada uno de mis viajes a Marruecos. En esa primera estancia ya mencionada, hace 25 años, nada más desembarcar en Tánger me guiaron hasta una zona de compras con el argumento de que “hoy hay mercado bereber”. Lo vistieron con que sucede solo una vez al mes, y yo era un afortunado por haber llegado a la ciudad precisamente ese día. Y ¿qué tiene de especial que el mercado sea bereber? Pues que esperan una percepción de exotismo por parte del viajero, que verá con mejores ojos las mercancías y se le reblandecerá la cartera. Un cuarto de siglo después el argumento del mercado bereber sigue en uso en todo Marruecos, y en alguna ciudad se apoyaron en él para intentar guiarnos a compras forzadas.

Salvo la época en que la policía turística limitó este acoso a los visitantes, lo he sufrido en cada uno de mis viajes a Marruecos. En esa primera estancia ya mencionada, hace 25 años, nada más desembarcar en Tánger me guiaron hasta una zona de compras con el argumento de que “hoy hay mercado bereber”. Lo vistieron con que sucede solo una vez al mes, y yo era un afortunado por haber llegado a la ciudad precisamente ese día. Y ¿qué tiene de especial que el mercado sea bereber? Pues que esperan una percepción de exotismo por parte del viajero, que verá con mejores ojos las mercancías y se le reblandecerá la cartera. Un cuarto de siglo después el argumento del mercado bereber sigue en uso en todo Marruecos, y en alguna ciudad se apoyaron en él para intentar guiarnos a compras forzadas.

No hay que pensar que haber estado muchas veces en Marruecos desarrolla en el viajero una habilidad para detectar estas situaciones y esquivarlas o, al menos, reducir sus efectos, ya que quienes las emplean han mejorado enormemente la técnica. Ello conduce a situaciones tensas y hasta desagradables, como la que vivimos en Marrakech. Sabemos que una manera de evitar estos conflictos es no preguntar a alguien con quien te cruzas por la calle, ya que puede ofrecerse como guía, lo que daría lugar al inicio del mal rato; lo mejor es interpelar a alguien que no te pueda acompañar, como un policía de servicio o un dependiente de una tienda. Como por ejemplo el boticario que, a la puerta de la farmacia, nos dijo que estábamos cerca de la zona de los curtidores de verdad, que se iban mañana, y que era una zona casi desconocida para los turistas. Todo parecía real, espontáneo, desinteresado, incluso la visita a la zona de tintes en la que el capataz nos explicó el proceso con conocimiento de veterano. Se empezó a torcer cuando nos llevaron a una supuesta tienda de las tintorerías, se lió cuando el dependiente de la tienda nos pidió una propina, y se bloqueó cuando, al salir de la tienda, el boticario y el capataz nos pidieron dinero. Nos paramos en medio del callejón por el que paseábamos, pusimos cara seria y les dijimos lo que no esperaban oír: “Desde el principio dijisteis que era gratis, y ya le hemos dado propina al de la tienda”. Se quedaron a cuadro al enterarse de que el dependiente se le había adelantado y que los europeos se plantaban, y aun se mantuvo un rato la discusión entre ellos dos y con nosotros.

No hay que pensar que haber estado muchas veces en Marruecos desarrolla en el viajero una habilidad para detectar estas situaciones y esquivarlas o, al menos, reducir sus efectos, ya que quienes las emplean han mejorado enormemente la técnica. Ello conduce a situaciones tensas y hasta desagradables, como la que vivimos en Marrakech. Sabemos que una manera de evitar estos conflictos es no preguntar a alguien con quien te cruzas por la calle, ya que puede ofrecerse como guía, lo que daría lugar al inicio del mal rato; lo mejor es interpelar a alguien que no te pueda acompañar, como un policía de servicio o un dependiente de una tienda. Como por ejemplo el boticario que, a la puerta de la farmacia, nos dijo que estábamos cerca de la zona de los curtidores de verdad, que se iban mañana, y que era una zona casi desconocida para los turistas. Todo parecía real, espontáneo, desinteresado, incluso la visita a la zona de tintes en la que el capataz nos explicó el proceso con conocimiento de veterano. Se empezó a torcer cuando nos llevaron a una supuesta tienda de las tintorerías, se lió cuando el dependiente de la tienda nos pidió una propina, y se bloqueó cuando, al salir de la tienda, el boticario y el capataz nos pidieron dinero. Nos paramos en medio del callejón por el que paseábamos, pusimos cara seria y les dijimos lo que no esperaban oír: “Desde el principio dijisteis que era gratis, y ya le hemos dado propina al de la tienda”. Se quedaron a cuadro al enterarse de que el dependiente se le había adelantado y que los europeos se plantaban, y aun se mantuvo un rato la discusión entre ellos dos y con nosotros.

Unos días más tarde, al llegar a Tetuán y callejear por el centro en busca de un lugar en el que estacionar el Celica, un señor de cierta edad que no se encontraba en pleno uso de sus facultades ni físicas ni mentales, se nos acercó para guiarnos a un aparcamiento, de pago por supuesto. Atajando por callejuelas se nos avalanzó unas esquinas más allá con el mismo argumento. Y otra vez y otra vez, persiguiéndonos a gritos por la calle, “¡que solo os quiero ayudar!”, “¡que no os fiáis de los marroquíes!”.

Algunas de estas situaciones tienen un componente anecdótico que forma parte de lo que el turista ocasional espera en un viaje a este tipo de país. Sin embargo, quienes preferimos viajar por nuestra cuenta para toparnos con la realidad de los lugares, nos sentimos incómodos y violentos al vernos atrapados en estas situaciones. Así como me encantaría contratar un guía culto y honrado que me llevase a encontrar lo que busco, no soporto ni el hecho ni el mal sabor de boca que me dejan estos acosadores callejeros, su facilidad para saltar de la sumisión a la falta de respeto, del ofrecimiento al acoso, que piensen que soy a la vez rico y tonto.

La mejor manera de quitarse de encima la sensación era probar la tradición marroquí del hamman, los baños públicos mezcla de balneario y ducha, a los que los locales acuden a la vez por higiene y para coincidir con los amigos.

Algunos hamman para marroquíes que habíamos visto tenían un aspecto disuasorio, tanto por las condiciones de limpieza que se adivinaban desde el exterior como por la posibilidad de vivir conflictos generados por malentendidos o errores en el protocolo por nuestro lado. En el otro extremo, los hamman de los hoteles para occidentales venían a ofrecer lo que un balneario en España, solo que a precio de extranjero rico. Al final, siguiendo el consejo de la recepcionista del Riad El Amine, fuimos al que ella frecuenta, que por los coches de la puerta era el de los pijos de Fes.

Nausikaa, que así se llamaba el establecimiento, está en la ville nouvelle, y puestos a vivir la experiencia pedimos la versión completa, con masaje y todo. Que no nos defraudó. El edificio, de nueva planta, separaba de modo radical hombres y mujeres, y respetaba la tradición de las casas de baños solo que en un entorno modernizado. De modo que me hicieron bajar a la sala de baños del sótano, donde primero me di una ducha y luego pasé a la sala de vapor. De ahí me tumbé en una plataforma de granito donde me frotaron y enjabonaron a conciencia para volver luego a la ducha y a la sala de vapor y a una pequeña piscina de burbujas. De la que volví a la plataforma de piedra donde, con un guante que a veces pensé que estaba forrado de papel de lija, me frotaron con insistencia y minuciosidad, hasta llegar a la frontera del dolor. Y otra vez ducha, y vapor, y piscina de burbujas, y plataforma,… Cuando ya era incapaz de recordar el número de veces que había pasado por la ducha, el vapor, la piscina de burbujas y el enjabonamiento, me indicaron que tocaba el masaje, de modo que subí en ascensor al primer piso y me llevaron a una habitación pequeña, en penumbra, delicadamente decorada, con olor a sándalo y con música suave de fondo, para recibir un largo, relajante y escrupuloso masaje. Salimos del Nausikaa dos horas después de entrar, con un grado de suavidad en la piel que no sentía desde que entré en la EGB, y la tranquilidad de espíritu necesaria para acometer la próxima etapa del viaje: cruzar el Rif con destino a Tetuán.

La primera opción para ir desde Fes a Tetuán es rodear las montañas por la autopista y hacer el recorrido inocuo via Meknés, Rabat y Larache, unos 350 kilómetros. La tentación es tirar recto con rumbo norte por la N13, pasar Ouazzane, dejar a un lado Xauén y plantarse en Tetuán en 100 km. menos. Salvo que la N13 tiene mucho tráfico y un asfalto ondulado por los numerosos camiones que circulan por ella, y la suspensión tirando a dura del Celica nos agitaba. Entre los baches y adelantar camiones debí ignorar una señal de limitación de velocidad y nos pararon en un control. De nuevo un gendarme educado que me explicó la situación y me pidió, por favor, que me acercara a la pistola de radar para ver la pantalla. No había nada que discutir: se veía el Celica, enfocado y en color, cazado a 82 Km/h en una zona de 60. Son 300 dirham. Me disculpé, le aclaré que nuestros últimos dirhams en efectivo los habíamos gastado para repostar en la gasolinera del pueblo anterior, y que podía pagarle con euros o con tarjeta. Me miró con cara de culpa, como si quien hubiera cometido la infracción fuera él, me pidió que le esperase y fue a hablar con su jefe, que vigilaba el tráfico junto al coche patrulla, al otro lado de la carretera. Tras cruzar unas palabras con él volvió hasta mí, que le esperaba firme y expectante en el arcén, y volvimos a comentar la situación: reconocí que había incurrido en un exceso de velocidad, asumí que la multa ascendía a 300 dh, le recordé que no los tenía en efectivo porque acababa de llenar en la gasolinera del pueblo anterior, y aseguré que en cuanto llegase a Tetuán iría a un banco a sacar dinero y que podía pagarle en euros o con tarjeta.

La primera opción para ir desde Fes a Tetuán es rodear las montañas por la autopista y hacer el recorrido inocuo via Meknés, Rabat y Larache, unos 350 kilómetros. La tentación es tirar recto con rumbo norte por la N13, pasar Ouazzane, dejar a un lado Xauén y plantarse en Tetuán en 100 km. menos. Salvo que la N13 tiene mucho tráfico y un asfalto ondulado por los numerosos camiones que circulan por ella, y la suspensión tirando a dura del Celica nos agitaba. Entre los baches y adelantar camiones debí ignorar una señal de limitación de velocidad y nos pararon en un control. De nuevo un gendarme educado que me explicó la situación y me pidió, por favor, que me acercara a la pistola de radar para ver la pantalla. No había nada que discutir: se veía el Celica, enfocado y en color, cazado a 82 Km/h en una zona de 60. Son 300 dirham. Me disculpé, le aclaré que nuestros últimos dirhams en efectivo los habíamos gastado para repostar en la gasolinera del pueblo anterior, y que podía pagarle con euros o con tarjeta. Me miró con cara de culpa, como si quien hubiera cometido la infracción fuera él, me pidió que le esperase y fue a hablar con su jefe, que vigilaba el tráfico junto al coche patrulla, al otro lado de la carretera. Tras cruzar unas palabras con él volvió hasta mí, que le esperaba firme y expectante en el arcén, y volvimos a comentar la situación: reconocí que había incurrido en un exceso de velocidad, asumí que la multa ascendía a 300 dh, le recordé que no los tenía en efectivo porque acababa de llenar en la gasolinera del pueblo anterior, y aseguré que en cuanto llegase a Tetuán iría a un banco a sacar dinero y que podía pagarle en euros o con tarjeta.

Con la misma cara de preocupación de antes me miró con un toque de satisfacción al comprobar que lo había entendido todo y que estábamos de acuerdo. No olvidemos que, a todo esto, los camiones viejos y no tan viejos, las motos y los coches seguían pasando a nuestro lado, mi mujer esperaba con paciencia dentro del Celica estacionado en el arcén, y el jefe seguía vigilando al otro lado.

“Acompáñeme, por favor, vamos a hablar con mi jefe”. Si el gendarme hubiera puesto mala cara, me habría temido que la situación empeoraba pero, al contrario, le veía tranquilo, de modo que cuando el tráfico lo permitió, cruzamos la carretera y, al acercarme al jefe, le saludé amablemente en francés y árabe. Y fue entonces cuando me quedé estupefacto, porque me dijeron que entendían mi situación, y me perdonaban la multa si les prometía que no volvería a sobrepasar un límite de velocidad. Les día las gracias en francés, árabe e inglés, y a punto estuve de darles un abrazo.

El resto del camino lo hicimos por escenarios de las olvidadas (al menos en España) guerras de Marruecos, esos montes pelados cuyas descripciones había leído al disfrutar del segundo tomo de “La forja de un rebelde”, el que Arturo Barea dedica a recordar sus experiencias en esa guerra. Una vez en el lugar entendía la crueldad de una guerra arrinconada, entre un país arruinado y corrupto que no admitía el final de su imperio, y otro que aun no se había formado y se esforzaba por encontrarse. Al llegar a Tetuán, y tras esquivar al tipo que nos perseguía de esquina en esquina, aun reconocimos dos edificios que cita Barea en su libro: en lo alto de un cerro, como vigilando la ciudad, el cuartel de Regulares y en el centro, construído en ladrillo de severidad decimonónica, el cuartel Jordana, en honor del General Francisco Gómez Jordana.

El resto del camino lo hicimos por escenarios de las olvidadas (al menos en España) guerras de Marruecos, esos montes pelados cuyas descripciones había leído al disfrutar del segundo tomo de “La forja de un rebelde”, el que Arturo Barea dedica a recordar sus experiencias en esa guerra. Una vez en el lugar entendía la crueldad de una guerra arrinconada, entre un país arruinado y corrupto que no admitía el final de su imperio, y otro que aun no se había formado y se esforzaba por encontrarse. Al llegar a Tetuán, y tras esquivar al tipo que nos perseguía de esquina en esquina, aun reconocimos dos edificios que cita Barea en su libro: en lo alto de un cerro, como vigilando la ciudad, el cuartel de Regulares y en el centro, construído en ladrillo de severidad decimonónica, el cuartel Jordana, en honor del General Francisco Gómez Jordana.

Pasear por el centro revelaba el legado de Tetuán como capital del protectorado español desde 1912 hasta la independencia, en 1956. La zona de negocios de la ciudad es la place Moulay el Mahdi, que todos llaman “plaza Primo” porque en su día era la plaza de Primo de Rivera, entre “El Ensanche” (así, en español) y la ville nouvelle. Entre los edificios destacan la arquitectura hispano morisca de unos, el toque colonial de otros, algunos formidables ejemplos modernistas y hasta racionalistas, un precioso Teatro Español al que aun llaman así, el edificio de La Equitativa de Casto Fernández Shaw, y el de La Unión y el Fénix.

Pasear por el centro revelaba el legado de Tetuán como capital del protectorado español desde 1912 hasta la independencia, en 1956. La zona de negocios de la ciudad es la place Moulay el Mahdi, que todos llaman “plaza Primo” porque en su día era la plaza de Primo de Rivera, entre “El Ensanche” (así, en español) y la ville nouvelle. Entre los edificios destacan la arquitectura hispano morisca de unos, el toque colonial de otros, algunos formidables ejemplos modernistas y hasta racionalistas, un precioso Teatro Español al que aun llaman así, el edificio de La Equitativa de Casto Fernández Shaw, y el de La Unión y el Fénix.

Por Martil y Cabo Negro hay 38 kilómetros hasta Ceuta, y están densamente ocupados por puertos deportivos, buenos hoteles, apartamentos, urbanizaciones cuidadas y campos de golf, más para extranjeros que para marroquíes ricos, que también. Y como en este despliegue urbanístico, limpio y organizado, no hay sitio para que se escondan los subsaharianos, los saltos a la valla para acceder a la Unión Europea los monopoliza Melilla.

Por Martil y Cabo Negro hay 38 kilómetros hasta Ceuta, y están densamente ocupados por puertos deportivos, buenos hoteles, apartamentos, urbanizaciones cuidadas y campos de golf, más para extranjeros que para marroquíes ricos, que también. Y como en este despliegue urbanístico, limpio y organizado, no hay sitio para que se escondan los subsaharianos, los saltos a la valla para acceder a la Unión Europea los monopoliza Melilla.

Entrando desde Marruecos, Ceuta es un lujo: calles pavimentadas, limpias y sin baches, aceras existentes, edificios nuevos o restaurados y siempre cuidados, bares y restaurantes surtidos, tiendas cuyos empleados no salen a la calle a capturar clientes. Rodeados de preciosos detalles de arquitectura modernista, una Cruzcampo en una terraza al sol nos supo a gloria.

Nuestra última noche africana la pasamos junto a la maravillosa muralla del siglo V, en el Parador con aire setentero que me hacía temer que en cualquier momento surgiera por un pasillo Arturo Fernández ejerciendo de galán, con patillas tan anchas como las solapas de su chaqueta, seguido por Laly Soldevilla o Florinda Chico como su secretaria.

Nuestra última noche africana la pasamos junto a la maravillosa muralla del siglo V, en el Parador con aire setentero que me hacía temer que en cualquier momento surgiera por un pasillo Arturo Fernández ejerciendo de galán, con patillas tan anchas como las solapas de su chaqueta, seguido por Laly Soldevilla o Florinda Chico como su secretaria.

El final de este viaje supone el cierre de dos ciclos. En primer lugar el simplemente geográfico, al haber salido de casa en el Celica y tras cruzar España, dar una vuelta a Marruecos y volver a casa en 3.728 kilómetros. La única huella en el Celica es simplemente que está sucio, en nosotros han quedado muchos recuerdos y algunas compras. El otro ciclo es más amplio, y tiene un significado más allá de la anécdota. El viaje se ideó a partir del que hizo la revista Car en 1995, llamado Ferrari to the Sahara; el número de Febrero de 2015 de Car, en su sección Your Month, abierta a que los lectores cuenten lo que hacen con sus coches, enseña nuestro Celica, orgulloso en las cercanías del Erg Chebbi. Ciclos cerrados, prueba conseguida.

Conducía por carreteras secundarias bordeando Módena camino de Maranello, y pensaba con horror lo que podría pasar si Audi implanta el mismo modelo de gestión en Ducati: no se hablará de tres hermanos que empezaron a diseñar y construir aparatos eléctricos hace casi un siglo, que levantaron una fábrica que arrasaron los bombardeos, la reconstruyeron y se pusieron a hacer motos, y al final convirtieron en leyenda una extraña disposición de cilindros y una peculiar manera de cerrar las válvulas que tiene nombre griego. ¡Griego!, pero si para vender cualquier cosa lo básico es que tenga nombre en inglés.

Conducía por carreteras secundarias bordeando Módena camino de Maranello, y pensaba con horror lo que podría pasar si Audi implanta el mismo modelo de gestión en Ducati: no se hablará de tres hermanos que empezaron a diseñar y construir aparatos eléctricos hace casi un siglo, que levantaron una fábrica que arrasaron los bombardeos, la reconstruyeron y se pusieron a hacer motos, y al final convirtieron en leyenda una extraña disposición de cilindros y una peculiar manera de cerrar las válvulas que tiene nombre griego. ¡Griego!, pero si para vender cualquier cosa lo básico es que tenga nombre en inglés.