Las habilidades de la recepcionista del hotel de Midelt están más cerca de la amabilidad y el servicio al cliente que de la cartografía y los idiomas. Ni con las explicaciones verbales ni con lo que había dibujado en el reverso la factura me queda muy claro dónde se tomaba la pista que nos iba a llevar a cruzar el Atlas. Por eso nos pasamos de largo el inicio de la pista, nos salimos de la ciudad por el lado norte, y paramos a preguntar en la gasolinera que hay a la salida. Con más explicaciones multilingües y más ilustraciones en el mapa de la recepcionista, parece quedar claro que entre un café y el puente sobre el río, debe haber una calleja, y nada más pasar la mezquita que encontraríamos después arrancaba la pista. Perderse en medio del desierto al menos tiene un componente épico; hacerlo sin salir de la ciudad de partida es algo más degrada el currículum de un viajero.

Lentamente la pista trepa por el Atlas marroquí, bajo un cielo azulísimo que enmarca las cumbres aun cubiertas de nieve. Ancha, lisa, nítida, con curvas amplias y precipicios infinitos, caracolea entre lomas y valles, produciendo esa adictiva mezcla de placer y miedo. Placer por el de la conducción suave, fluida, siempre en tercera hilando con suavidad los virajes. Miedo porque un error, un imprevisto, sitúa a dos toneladas y media de coche alto cerca del abismo.

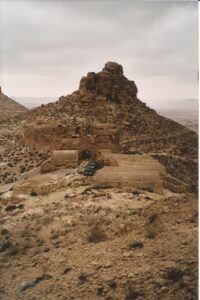

Tardamos muy poco en sentirnos lejos del mundo, en encontrarnos con mínimos poblados, de apenas media docena de habitantes más burros y gallinas, y preguntarnos por qué viven aquí y de qué, qué harán cuando el frío y sus nieves bloqueen todas las comunicaciones. En cada grupo de casas de piedra o adobe, una charla (¿en qué idioma?), unas risas, y confirmar la ruta.

Al rato, la pista, ya no en tan buen estado, comparte el fondo del valle con un río que baja bravo, y se encaja entre la ladera a la derecha y el agua a la izquierda. El invierno, como en España, ha sido tardío y ha traído lluvias abundantes y concentradas, lo que se nota en los desprendimientos de tierra y piedras, en los daños en la pista. A pesar de ellos, seguimos hasta toparnos con la sorpresa de la mañana: la fuerza de las aguas se ha llevado parte de la pista, que apenas mide un metro de anchura, y ahora limita a la izquierda con un escalón de más de un metro de altura.

Si algún lector se ha preguntado por qué los todoterreneros llevamos botas cómodas para caminar aquí tiene la respuesta: se paran los motores y se comienza a caminar por el fondo del valle, en busca de una alternativa, que en pocos minutos queda clara. Como el fondo del río es de piedra suelta, circular por él no plantea pegas para los coches, y en ningún lugar la profundidad pasa del medio metro. Unos cientos de metros más adelante encontramos una manera de salir del río y volver a la pista, que allí ha recuperado su anchura; eso sí, la salida es un escalón doble que requiere de segunda corta con bloqueo trasero. Ya solo queda regresar a los coches y retroceder por la pista hasta encontrar un punto, antes de su estrechamiento, en el que descender hasta el río. Y una vez encontrado el lugar, memorizar el recorrido, el punto exacto en el que entrar en el río sin riesgos, vadearlo con los sustos reducidos al mínimo, y no pasarse el punto de salida.

Hacerlo, finalmente, no es más que materializar un plan y disfrutar un placer. Las BFGoodrich se agarran sin pegas al fondo de piedra suelta, el agua ni de lejos asoma por encima del capó, y las irregularidades del fondo del cauce hacen que el Land Cruiser suba y baje dentro del agua, como un barco en un mar agitado.

Después del doble escalón de salida, el coche se queda descansando en la pista, chorreando agua fresca de las alturas del Atlas, mientras lo aprendido con el paso del primer coche sirve de lección para los demás.

Reconstruida la caravana, volvemos a la marcha, con la satisfacción del haber vencido una dificultad que añadimos a los temas de tertulia: “¿Os acordáis de aquel día en el Atlas, que el río se había llevado la pista por delante,…?”

La alegría dura poco: unos kilómetros más adelante, la pista ha desaparecido de nuevo, solo que esta vez no hay manera de continuar por el río, ni de retomar la pista más adelante. No queda otra que agachar las orejas, reconocer que vamos a perder medio día y dar media vuelta, incluyendo pasar por el vadeo de hace un rato, y hacer el doble escalón, ahora de bajada para entrar en el río.

Según avanza la mañana, los precipicios son más profundos y las cumbres están más cerca. Nos dirigimos por una pista del Atlas marroquí con el fin de cruzarlo por el paso de Agoudal. La anchura es sobrada para un único coche, por lo que se mantiene la preocupación por la posibilidad de encontrar tráfico de cara. En un viaje similar, tres años antes, nos topamos en la bajada con varias motos y un minibús; ¡qué mal rato pasamos todos!

Esta vez el recorrido está despejado, y nos limitamos, ahí es nada, a recrear la vista por un paisaje casi cinematográfico, de esas películas de catástrofes planetarias que apenas dejan sobre la faz de la tierra al protagonista, una acompañante atractiva y unos cuantos malos. Según gana altura la pista, y gana mucha, los valles se ven como cuarteados, con infinitos tonos pardos, ocres, tostados, y cada vez las manchas verdes son más esporádicas. El altímetro del GPS hace mucho que pasó de 2.500 m y seguimos subiendo con majestuosidad, curvas suaves y casi dulces que son balcones a precipicios imposibles, con vistas a cortados sin fin. A media mañana alcanzamos el punto más alto, a exactamente 2.925 metros sobre le nivel del mar. El aire es tan puro que casi duele cuando llega a los pulmones, y el primer vistazo al bajarme del coche me hace decir: “Por esta vista ha valido la pena todo el viaje”.

Llegando a Zagora coincidimos en la carretera con un Land Cruiser Serie 90, ajado pero vistoso, con toda la pinta de pertenecer a un mecánico local. Justo lo que nos hacía falta. Ya a la puerta de nuestro hotel le cuento las dificultades del arranque de la mañana, y no tardamos en entrar en la cantinela habitual de la zona: “soy mecánico”, lo que continua con una retahíla detallada de los muchos vehículos europeos que ha reparado, incluyendo participantes en todo tipo de carreras de coches, motos y quads, más algún apoyo a equipos oficiales del Dakar y similares. Una vez ennoblecido el currículum y a falta de conexión con Linkedin, me dice que lo mejor para una avería como la de mi coche es que vayamos al taller de un amigo suyo, electricista del automóvil, esto último pronunciado en el mismo tono reverencial con el que se referiría al que ha descubierto la vacuna contra el SIDA o ha logrado un acuerdo de paz entre árabes y palestinos.

Nos montamos en mi Land Cruiser y, en el centro de la avenida principal de Zagora, tomamos un desvío a la izquierda que nos conduce a un callejón asfaltado y sin aceras, flanqueado por negocios pequeños y variados. Siguiendo las indicaciones del mecánico, aparco el coche donde debería estar la acera del callejón, y a la puerta de una lavandería que ofrece servicios de plancha y vende además ropa típica de la región. Enfrente, un taller de carrocería del automóvil en cuyo interior no caben automóviles, por lo que el Renault 12 en el que trabajan el jefe y su empleado revive en el exterior. Y en el entorno, una carnicería, un taller de camiones, otro de material de fontanería,… este será mi ecosistema en las próximas horas. Daba por hecho que el taller de electricidad del amigo me iba a sorprender, aunque nunca tanto. Es un cuartucho de unos dos metros por cuatro, con suelo de tierra, un mostrador de madera y un par de sillas viejas. Todo el equipamiento profesional son un cargador de baterías que intenta resucitar algunas tiradas por el suelo, un buscapolos y un número indefinido de recambios sencillos y ya usados tirados en las estanterías: bombillas, fusibles, algún relé. No es que esperase una sucursal de la NASA, pero me decepciono.

Una vez metido en el diagnóstico de mi coche, el electricista me dice que falla el alternador, y que hay que desmontarlo. El asunto se lía porque, al intentar sacarlo se topan con que uno de los tornillos está gripado, y no queda otra que extraerlo con sus soportes, para lo cual hay que sacar también el compresor del aire acondicionado y un manguito, para lo cual hay que verter el refrigerante. A la vista de la situación y de que la cosa va para largo, recurro a coger unas cajas de botellas de Coca Cola que hay por allí e improvisar una silla. De esta guisa, sentado en las cajas de Coca Cola, con la espalda contra la pared, la cabeza del electricista metida en el compartimento motor del Land Cruiser, un ayudante atacando por el lateral, y otro ayudante, éste negro como el carbón, metido en el pase de rueda, me dedico a contemplar el callejón.

Los parroquianos acuden numerosos a la lavandería, y como el hueco entre el coche y su puerta de acceso es tirando a estrecho, cruzamos saludos frecuentes. El Renault 12, o mejor dicho su carrocería, que es lo único que le queda, recibe martillazos artísticos en la acera del taller de chapa, en un loable intento por recuperar la forma original. A la puerta del taller del electricista, un Citroën ZX ha acudido con dolores en la bomba de combustible; cuando acaben con él, le sustituirá un Mercedes 190 con líos variados en la caja de relés. Y en esas suena mi móvil, porque un proveedor me invita a visitar la nueva fábrica de Hankook en Budapest, “la fábrica de neumáticos más moderna del mundo”.

Para estirar las piernas, merodeo por los alrededores del callejón. Me topo con un precioso Fiat 131 aun con motor, pero con el habitáculo vacío, frente a unos paisanos bajo un camión que se esfuerzan en que arranque de nuevo. Algo más allá, una tienda de no más de veinte metros cuadrados ofrece más o menos lo que un Leroy Merlin y un Zara Home juntos; en versión magrebí, claro.

De regreso a mi coche, veo caras de satisfacción al haber conseguido sacar el alternador rebelde; a continuación, el electricista del automóvil entra en su laboratorio, lo deposita cuidadosamente en la mesa de madera desgastada, y procede al desmontaje. Más por intuición que por diagnóstico científico, culpa de los males al puente de diodos; por supuesto, el mecánico tiene uno “parecido” en su taller, así que manda al ayudante en su ciclomotor que vaya a por él.

Vuelve a sonar el móvil, con una llamada que me parece venir, como la anterior, de una galaxia lejana. Pero me viene de perlas, porque es un jefe de taller de confianza que, con la prudencia propia de la falta de información, me confirma que los síntomas del coche pueden estar relacionados con un alternador que falla.

Me siento en la silla incómoda, junto al mostrador de madera, esperando que vuelva el del recado. Hay carteles de carreras antiguas tapando los desconchones de las paredes; el Citroën ZX se va con su bomba reparada y esa joya de la ingeniería alemana que fue el Mercedes 190, y al que jubilaron en su país de origen hace muchos años, ingresa en busca de cura.

El puente de diodos que ha traído el del ciclomotor no se parece ni de lejos al del alternador de mi coche, pero estos mecánicos marroquíes siempre tienen un plan B, o un amigo que lo tiene: tirando de móvil (¿cómo vivían cuando no existían?) localizan a un amigo de otra ciudad que tiene un alternador igual, y un taxista, también amigo, que precisamente esta noche va a hacer el recorrido entre las dos ciudades. Aplazamos entonces el final de la reparación de mi Land Cruiser para mañana, y mi retorno al hotel se convierte en el enésimo momento memorable del día; el del ciclomotor, que tiene un mínimo sillín monoplaza, me dice que me siente en el transportín, para llevarme al taller, desde donde su jefe, el mecánico, me llevará al hotel en el otro Land Cruiser. Hacía décadas que no me llevaban en moto, sin casco, y sentado en una parrilla portabultos, y nunca lo había hecho en medio del tráfico sin ley de Marruecos: frenazos, baches, giros bruscos, conducción a una mano para saludar con la otra, o señalarme algo. Afortunadamente Zagora no es D.F., y pronto llegamos al taller.

A primera hora de la mañana del día siguiente, el mecánico me recoge en su 90 y me lleva a su taller. Mi Land Cruiser está allí, y comienza a glosar los esfuerzos y desvelos que, hasta altas horas de la madrugada, han desplegado su amigo y él para reparármelo. Pero no le hago caso, porque mis ojos se desvían a otro hecho: los mecánicos aun duermen en el suelo fresco de sintasol, en un rincón del taller y al pie de una estantería con restos de motores y cajas de cambio, que esperan ser un día donantes de algún elemento útil. Nuestra charla no altera el sueño de los mecánicos, ni ruido de la soldadura que remedia un silenciador medio colgando, ni la negociación del precio de la reparación.

Antes de cerrar finalmente el trato repaso el coche y compruebo que fallan la emisora de radio y el GPS, así que volvemos una vez más al callejón. Ya me siento como en casa, como parte del ecosistema y, mientras el negro que ayer se sumergía en el paso de rueda ahora enreda en las cajas de fusibles de mi coche, me paso al taller de chapa de al lado y pego la hebra con el negro chapista. Le debe encantar que un blanco se interese por su trabajo y me empieza a contar, mientras disimulo mi cara de horror, cómo está reconstruyendo lo que queda de un Mitsubishi L200. El interior es un almacén sucio y desordenado en el que se amontonan algunas de las muchas piezas que le faltan, y el exterior es una carrocería pelada (hasta de pintura), que está lijando a mano. Pero sonríe con fe, y el brillo de sus ojos asegura que en algún momento eso volverá a ser un coche, arrancará y hasta tendrá un color.

Sí, claro, es mucho más fácil ir de Zagora a Ouarzazate por la N9, ancha y asfaltada. Pero ni tiene gracia ni se aprende. Pinchamos en el GPS las coordenadas del punto de salida y nos metemos en el palmeral, millones de palmeras flanqueando el río Draa, con pequeños cultivos entre ellas, con cientos de casas de adobe salpicadas en las que habitan los muchos que viven del cultivo del dátil. Repentinamente hemos cambiado de planeta, estamos entre pistas y callejuelas estrechas y polvorientas que se retuercen entre palmeras y casas de adobe, que a veces no llevan a ningún sitio, o al río, o a un cercado, y nos obligan a maniobrar y a desandar el camino. Estrechas de verdad, de modo que a veces pasamos con los retrovisores plegados y las puertas de los coches peligrosamente cerca del adobe. Después de unos días en inmensos ergs y chotts, de repente estamos rodeados de un verde fresco, casi íntimo, en zonas habitadas, en las que de repente surgen niños que gritan y juegan persiguiéndose.

Llueve. Llueve mucho. Trepar por la carretera que va de Aït Benhaddou a Telouet, en la cara sur del Atlas, es lo más parecido que he hecho a conducir bajo la ducha. Y el estado de la carretera no ayuda. Recurriendo a la memoria, reconozco que está tan mal como la primera vez que pasé por aquí, cuando aún no era más que una pista de montaña, estrecha y peligrosa. Luego se asfaltó y civilizó, pero las obras de mejora que estos meses afronta la han dejado peor que nunca. Y las lluvias del invierno, que todavía colean, agravan la situación. Al menos hoy, la recorro de día.

Muchos tramos han perdido el asfalto, sustituido por barro. No hay muros de contención y sí abundantes desprendimientos de tierra y piedras. Las cunetas corren llenas de agua como riachuelos de montaña hasta desbordarse, y esa misma energía mantiene nítido el parabrisas, casi sin necesidad de usar los limpias. A veces escampa y nos deslumbra un cielo azulísimo, aunque no es más que un momento de paz en el temporal.Nos cruzamos con camiones sobrecargados, con alturas y longitudes que casi duplican a la del camión vacío. Nos adelantan camioneros suicidas, con maniobras que nos hacen dudar si son valientes o es que tienen pocas ganas de llegar a viejos.

Tras coronar el Tizi-n-Tichka, iniciamos el descenso por la cara norte, en la que las obras de mejora de la carretera están prácticamente terminadas. Ya hay en muchos puntos dos carriles de subida y eso significa, desde el punto de vista práctico, que estamos ante una vía de tres carriles y cada uno interpreta el sentido de la circulación como Alá y la prisa que tenga le dan a entender, y el tamaño de su vehículo le permita.

Vuelve a llover cuando, ya anochecido, entramos en Marrakech. Tantos años viniendo y nunca, ni de lejos, había visto la ciudad de esta manera: a oscuras, calles mojadas y vacías, sin carros ni burros, ni turistas, ni taxistas, sin puestos de baratijas ni mostradores de tiendas invadiendo la calzada. Solo una ciudad tranquila, oscura y refrescada por el agua. Las cercanías de la plaza Djemaa el Fnaa, generalmente un bullicio de personas y actividad, desbordan silencio; las calles estrechas, en las que no se puede entrar con un vehículo, y menos tan grandes como los nuestros, nos reciben casi clandestinamente. Comienza a preocuparme que nos metamos por alguna zona prohibida o sin salida, o en calles tan estrechas que no podamos pasar, y sin embargo lo que sucede es mucho más. Sí, nos metemos por una zona prohibida y el policía que nos ve llegar, tan sorprendido como nosotros (“¿de dónde saldrán estos?”, debe decirse) nos flanquea una salida moviendo los conos reflectantes para que no bloqueemos la zona. Sí, reconozco algunas calles, no me creo que estemos en la parte más comercial del zoco de Marrakech, en las calles que desembocan en la plaza Djemaa el Fnaa; en el momento no soy capaz de verbalizarlo lo que siento porque pienso que no puede ser y porque me esfuerzo en meter casi dos metros de anchura de Land Cruiser por esas callejas. Y al final, claro, llegamos a la plaza, en la que el agua del suelo sirve de reflejo a la inusual tranquilidad. La lluvia ha alejado a los turistas y a los vendedores, a los puestos de comida y recuerdos. Es una sensación por completo irreal, cruzar la plaza ante la mirada entre atónita y sorprendida de los pocos que pasean, en un silencio solo roto por las ruedas que chapotean en los charcos. Es una visión que me trae a la cabeza la estética de Blade Runner, esa irrealidad intensa, con mucho campo de visión, con luces fuertes y oscuridades profundas. El espíritu de Ridley Scott nos persigue al dejar atrás la plaza, merodear por los alrededores y encontrar, finalmente, un lugar donde dejar a los Land Cruiser pasar la noche mientras los viajeros, cansados y sorprendidos, nos vamos al hotel. “C’est l’Afrique, patron”.

Audi partía con dos ventajas. Por un lado, sus productos llevan la prestigiosa etiqueta “Made in Germany”, un punto a favor a la hora de mejorar la imagen de marca. Y por otro, disfruta de una larga historia, ya que proviene de Auto Union; esto, a su vez, le elimina la imagen negativa de arribista (mal visto entre las élites) y le añade la leyenda de la competición desde los años ’30.

Audi partía con dos ventajas. Por un lado, sus productos llevan la prestigiosa etiqueta “Made in Germany”, un punto a favor a la hora de mejorar la imagen de marca. Y por otro, disfruta de una larga historia, ya que proviene de Auto Union; esto, a su vez, le elimina la imagen negativa de arribista (mal visto entre las élites) y le añade la leyenda de la competición desde los años ’30.

La lectura del primero de los libros me arrojó sobre una visión nueva del diseño de automóviles, al intrincarla con otras ciencias como la sociología, sin dejar la ingeniería. Tumminelli lo consigue haciendo un recorrido cronológico pero no estricto a través de los momentos que han marcado los por qués de las formas de los automóviles, y destacando los nombres propios de cada evento. Por ejemplo, la influencia en las formas de Paul Jaray y sus perfiles de gota de agua y de Wunibald Kamm y sus colas truncadas, que siguen viéndose en coches del siglo XXI. O el atrevimiento de André Citroën y su responsable de diseño Jean Pierre Boulanger al permitir que Flaminio Bertoni introdujera formas que aun hoy son icónicas: el Citroën 15 Traction Avant, el 2CV y el inolvidable DS, conocido al sur de los Pirineos como Tiburón.

La lectura del primero de los libros me arrojó sobre una visión nueva del diseño de automóviles, al intrincarla con otras ciencias como la sociología, sin dejar la ingeniería. Tumminelli lo consigue haciendo un recorrido cronológico pero no estricto a través de los momentos que han marcado los por qués de las formas de los automóviles, y destacando los nombres propios de cada evento. Por ejemplo, la influencia en las formas de Paul Jaray y sus perfiles de gota de agua y de Wunibald Kamm y sus colas truncadas, que siguen viéndose en coches del siglo XXI. O el atrevimiento de André Citroën y su responsable de diseño Jean Pierre Boulanger al permitir que Flaminio Bertoni introdujera formas que aun hoy son icónicas: el Citroën 15 Traction Avant, el 2CV y el inolvidable DS, conocido al sur de los Pirineos como Tiburón.