El pasado 13 de Marzo nos dejó, a sus 85 años, Marcello Gandini, al que muchos consideran el mejor diseñador de coches. Un repaso a sus obras lo confirma.

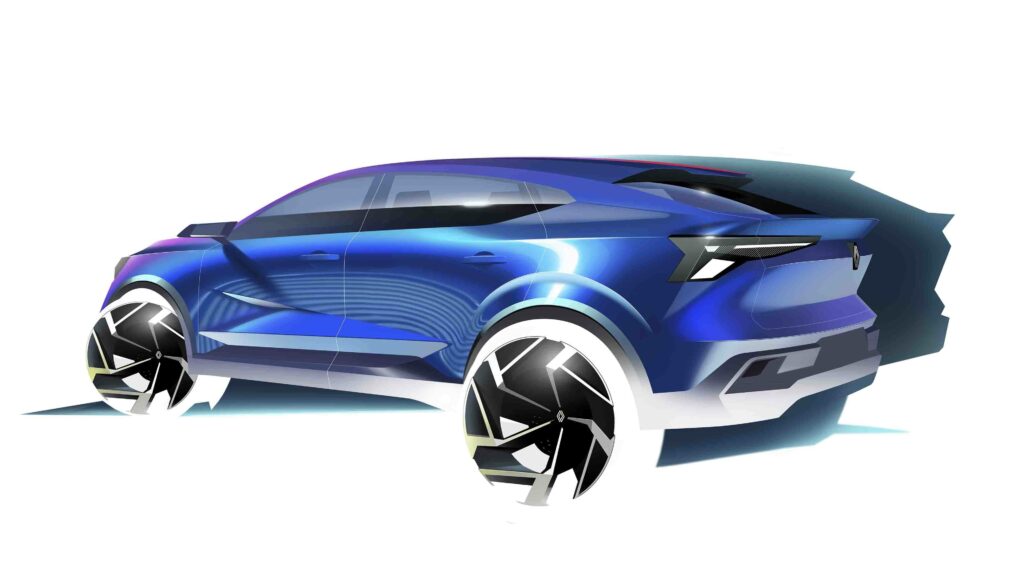

Aun a riesgo de simplificar, puede decirse que hay tres campos básicos de actuación en el trabajo de un diseñador de automóviles, cada uno con sus peculiaridades. El primero son los prototipos que, aunque no entran en producción, crean tendencia, marcan caminos y hacen soñar. Hace falta imaginación no desbordante para triunfar en este apartado, que cuenta con la ventaja de no estar limitado por las normativas de homologación ni por los costes y cortapisas de la producción.

El segundo campo son los coches de serie limitada y precio ilimitado, esos que se aparcan en los garajes de pocos y habitan en los sueños de muchos. Respecto al apartado anterior se distinguen en que sí han de ser “fabricables” y matriculables, aunque el coste sea una barrera menor.

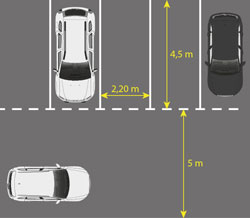

Y finalmente el grupo de producción en grandes series, que debe satisfacer necesidades tan variadas como coste razonable, que guste a muchos, y reparabilidad sencilla, además de todo eso de la facilidad de producción y la homologación.

Quienes saben de diseño de automóviles aseguran que para triunfar en el gremio hay que hacerlo en estos tres apartados, como muestra de la adaptabilidad y la visión amplia.

A la hora de juzgar la obra de Marcello Gandini bajo este prisma, debemos considerar que gran parte de su carrera profesional se desarrolló como consultor independiente que trabajaba en proyectos encargados por fabricantes conocidos. Eso significa que aproximadamente dos terceras partes de ese trabajo están bajo secreto profesional. Teniendo en cuenta esta limitación, si juzgamos su trabajo conocido, es automático concluir que sí, que es uno de los grandes.

Demostrarlo repasando su obra permite utilizar el filtro de mis gustos personales, y escoger mis favoritos entre sus creaciones. Empezando por los prototipos, me quedaría con el Alfa Romeo Carabo (1968) y el Lancia Stratos Zero (1970). El Carabo se construyó con la limitación de su base, el chasis del Alfa Romeo 33 Stradale, y anticipó dos elementos de diseño que crearon escuela: las puertas de tijera y el diseño en cuña (“wedge design”), que siguió todo tipo de fabricantes. El único ejemplar del Carabo que se fabricó puede disfrutarse actualmente en el Museo Storico Alfa Romeo de Arese (Italia), y con sus solo 99 cm. de altura parecía un coche bajo hasta que apareció el Lancia Stratos Zero, que mide nada más que 864 mm. Con el Stratos Zero, Gandini dio un paso más en el diseño en cuña y apuró el concepto de limpieza de líneas. Dio la casualidad de que en ese momento Lancia quería regresar al Mundial de Rallies con un coche específico, por lo que Gandini recibió el encargo de transformar su prototipo en un coche de calle. El resultado fueron las 492 unidades fabricadas entre 1973 y 1978, que en la versión de carreras patrocinada por Alitalia y con los colores de la bandera local forma parte de la iconografía del automóvil.

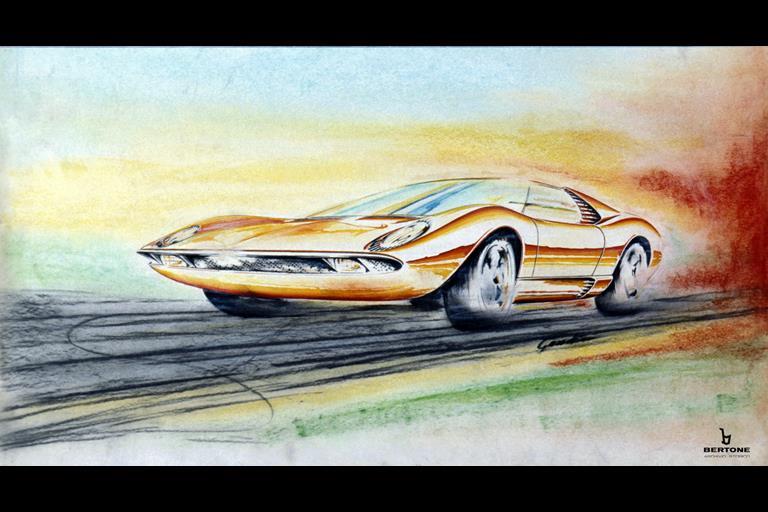

Ya dentro del capítulo de vehículos de serie limitada, la obra de Gandini arranca con uno de los mejores diseños de todos los tiempos: el Lamborghini Miura. El motor V12 de Paolo Stanzani montado sobre el chasis de Gianpaolo Dallara se presentó en el Salón de Turín de 1965 con un éxito tal que a Ferruccio Lamborghini no le quedó otra que terminar el trabajo e iniciar la producción. Para definir el aspecto exterior, contrató los servicios de la empresa de diseño de Nuccio Bertone, que encargó el trabajo a un Marcello Gandini recién llegado a la casa. Es imprescindible destacar que cuando el resultado final se presentó en el Salón de Ginebra de 1966, Dallara y Stanzani tenían 30 años, y Gandini y Wallace, el ingeniero de pruebas, solo 28. Eso es precocidad.

Hay poco que añadir a los que se ha escrito sobre el Miura: creó escuela, generó una nueva categoría de coches para la que se acuñó el término “supercar”, y su combinación de curvas cóncavas y convexas sigue enamorando. Sin olvidar las anécdotas asociadas a un desarrollo atropellado, para que entrara cuanto antes en producción: desde las pestañas que camuflaban el origen humilde de los faros, a la escasa resistencia torsional de las primeras unidades, que Dallara resolvió aumentando el espesor de la chapa. Faltaba mucho para que llegaran el cálculo de estructuras por ordenador y los bancos de pruebas de chasis.

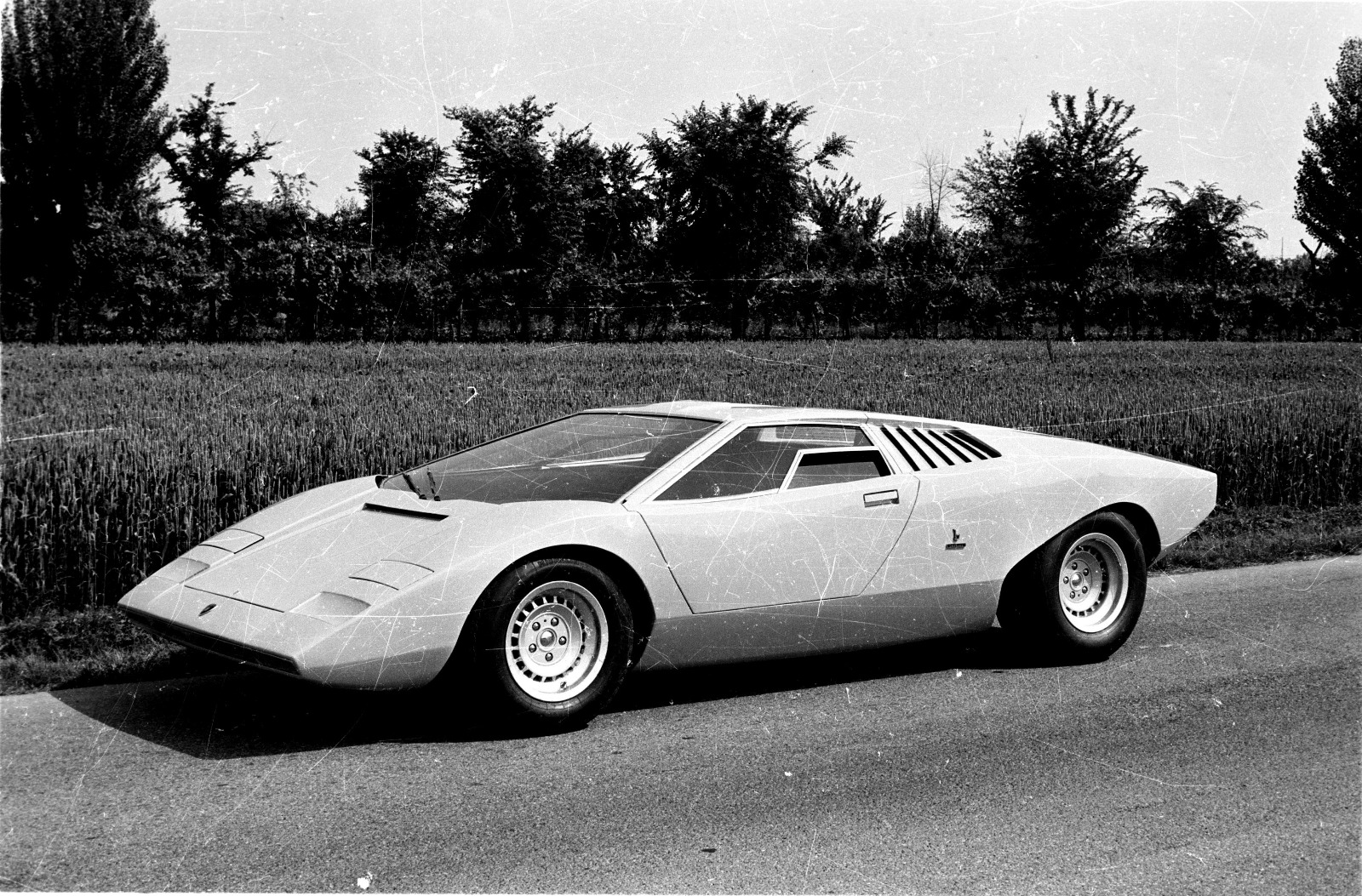

El mérito del sucesor del Miura, el Lamborghini Countach (1974 – 1990), reside en no ser un mero sucesor. Gandini podía haber repetido la fórmula de las curvas infinitas y, sin embargo, se fue al lado contrario: una forma en cuña creada a base de rectas o curvas de gran radio, claramente asociada al brutalismo que triunfaba en la arquitectura de la época. El prototipo del Countach es el que mejor expresa la idea basada en la limpieza de formas, con el añadido dramático de las puertas de tijera.

El sobrecalentamiento del motor en la fase de pruebas obligó a mejorar su refrigeración, por lo que se añadieron unos cajones sobre los pasos de rueda traseros, que interrumpen visualmente la cuña. Con todo, la evolución en los 16 años de producción fue a peor, hasta llegara a la desafortunada versión final sobrecargada de Horacio Pagani, cuando aún trabajaba en Lamborghini.

La marca volvió a fichar a Gandini para encargarse del sucesor del Countach. Solo que entregó el trabajo cuando la propiedad pasó a manos de Chrysler, y desde Detroit decidieron retocarlo. El resultado, que llegó a la serie como Lamborghini Diablo, quedó tan reblandecido que Gandini nunca lo reconoció como suyo. Sin embargo, la idea no acabó en el olvido. Poco después, Giorgio Moroder (compositor, productor musical, creador de la música disco y coleccionista de coches) se unió a Claudio Zampolli (ex ingeniero de Ferrari afincado en California) para crear el CiZeta Moroder V 16T: CiZeta viene de las iniciales en italiano de Claudio Zampolli, Moroder puso su apellido, y el motor que idearon estaba formado por dos V8 que se unían al cambio en forma de T. Del diseño se encargó Gandini, que aprovechó su propuesta rechazada del Diablo y los adaptó a las nuevas dimensiones, especialmente a la muy voluminosa parte trasera.

El largo historial de diseño de Gandini es también ancho, porque no solo hay deportivos biplaza de motor central. El capítulo de los Gran Turismo, esos coches de cuatro plazas, dos puertas y altas prestaciones, pensados para viajes largos, queda cubierto con el Alfa Romeo Montreal y los Lamborghini Marzal y Espada.

En el Salón de Montreal de 1967, Alfa Romeo presentó un prototipo sin nombre. El punto más impactante eran unas tapas que cubrían parcialmente los faros, nada más que un truco para, manteniendo una forma visualmente agradable, cumplir con las normas de la época sobre altura de faros. Cuando los faros, que eran fijos, se encendían, las tapas bajaban y se ocultaban, dejando iluminar a la totalidad del faro.

El éxito de ese prototipo “de Montreal” fue tan grande que Alfa Romeo decidió llevarlo a la serie, y convirtió el apodo en su nombre comercial. El vehículo inicial montaba un motor de cuatro cilindros en línea y solo 1.600 cc, que permitía un capó bajo y plano. Como la potencia que proporcionaba era escasa para un GT prestigioso, en el de serie se instaló un V8 a 90º de 2.600 cc, que obligó a crear una fea chepa en el capó para hacerle sitio. Con el objetivo de disimularla, Gandini añadió una toma NACA no operativa; no olvidemos que este tipo de tomas de aire, proveniente de las investigaciones de la NASA, aparecerían cuatro años más tarde en los laterales de otro proyecto de Gandini, el Countach.

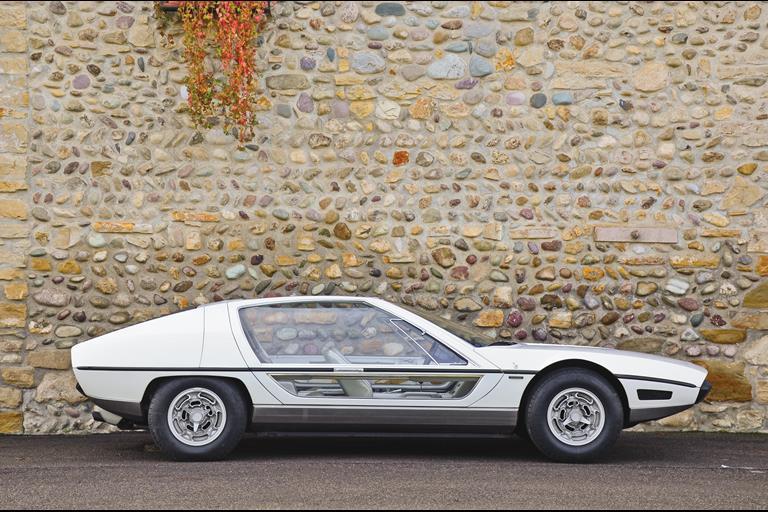

En esos mismos años se presentó otro GT, esta vez de Lamborghini: el Marzal. Se vio por primera vez en el Salón de Ginebra de 1967, lucía el perfil en cuña que se iba a poner de moda, y unas puertas acristaladas que aligeraban la forma. En paralelo el periódico británico “The Daily Mail” había encargado a Bertone que diseñara “el coche ideal”, y el resultado se presentó en el Salón de Londres también de 1967 bajo el nombre de Bertone Pirana o Piranha, que las fuentes no se ponen de acuerdo sobre el nombre original.

Cuando Ferruccio Lamborghini decidió llevar a la producción su GT, le dio el nombre de Espada (1968 – 1978), y Gandini cogió ideas del Marzal y del Pirana o Piranha. Eso sí, el acristalamiento inferior de las puertas no llegó a la serie, porque al Sr. Lamborghini no le parecía bien que se les vieran las piernas a las señoras que montaban en sus coches. No olvidemos que en aquellos tiempos, los pantalones eran minoría respecto a las faldas en el armario de la ropa de las mujeres, y la minifalda ya se había inventado.

El tercer posible campo de actuación de un diseñador de automóviles es el de vehículos de precio asequible producidos en grandes series, y también aquí brilló Marcello Gandini.

Quizá el más popular, y que menos se le atribuye, sea la segunda generación del Renault 5 (1984 – 1996). Pretendía heredar el buen nombre de la primera, y aunque su arquitectura era por completo distinta, la recuerda a la vez que la moderniza. Hay que tener en cuenta que el Renault 5 inicial, rompedor en su estética, se basaba internamente en el R 4, con su motor delantero longitudinal, con la caja de cambios por delante, lo que condicionaba enormemente la pugna entre habitabilidad, dinamismo y proporciones: avanzar el conjunto motor – cambio – transmisión ganaba espacio interior a cambio de alargar el morro y la distancia entre ejes; atrasarlo mejoraba el aspecto y la agilidad, comprometiendo el espacio. Aun así, el resultado fue formidable.

El punto de partida de la segunda generación era la plataforma compartida con los Renault 9 y 11, con motor y transmisión en ubicación transversal, que facilitó el compromiso entre habitabilidad, dinamismo y proporciones.

Otro éxito de elevada producción de Gandini para una marca francesa fue el Citroën BX (1982 – 1994). Hacía falta un heredero asequible de joyas del diseño como el DS o el SM, y Gandini se basó en dos trabajos previos que no llegaron a la serie: el FW11 (1977) que Reliant estaba desarrollando para la marca turca Otosan, y el Volvo Tundra concept (1979). El resultado fue una mezcla de diseño en cuña con recuerdos de sus antecesores, basado en formas planas, que no simples, fáciles de estampar.

No podían faltar vehículos italianos entre la producción en serie de Gandini. Recordemos el pequeño Autobianchi A112 (1969 – 1986) sobre una plataforma encogida de Fiat 128, que únicamente se vendió con carrocería de tres puertas. Debido a su éxito, aguantó muchos años en el mercado, y hubo que desarrollar el Y 10 (vendido como Autobianchi o como Lancia) para que cesara su producción.

Y del prototipo Autobianchi A112 Runabout, del propio Gandini, se derivó el X 1/9, fabricado entre 1978 y 1982 por Fiat, y desde entonces hasta 1989 por Bertone. Era una versión a escala de los superdeportivos de la época, con motor central transversal, línea en cuña, biplaza y con faros escamoteables. A cambio de no tener apertura exótica de puertas, era descapotable.

Rematamos el repaso de los subjetivamente mejor de la obra de Gandini con la mención de dos berlinas de segmento D producidas en gran cantidad. La primera es el Fiat 132, fabricado y vendido también como Seat en España, en un intento de ambas marcas por ascender en la pirámide social del automóvil.

La segunda es el BMW Serie 5 código interno E12 (1972 – 1981), prueba de que Gandini trabajó también con alemanes. Aunque para ser más preciso habría que decir que trabajó para alemanes, ya que el E12 se desarrolló bajo la supervisión del francés Paul Bracq, que llegó en 1970 a BMW para cubrir la baja por jubilación de Wilhelm Hoffmeister, el que inventó el montante en C con esa peculiar forma que le hace llamarse “Hoffmeister kink”. Bracq había triunfado en Mercedes (1957 – 1967), de donde salió para diseñar el TGV, el tren de alta velocidad francés. Cuando legó a BMW se encontró con la propuesta inicial de Gandini, basada en el BMW 2200 tii Garmisch presentado en Ginebra en 1970, y que el propio Gandini había diseñado en Bertone. El resultado final fue un digno sucesor del rompedor “Neue Klasse” (1962 – 1972) y marcó el aspecto de las berlinas medias de BMW hasta hoy.

Es difícil encontrar, en un único diseñador, una obra tan amplia y variada, por tipos de vehículos, arquitecturas, lenguajes de diseño y tipos, En esta época de sequía de ideas y exageración de formas, echaremos de menos al maestro Gandini.