Tras un par de días recorriendo el cauce del río Draa, que unas veces tenía charcas y casi todas estaba seco y pedregoso, llegamos al ksar Tafnidilt, unos veinte kilómetros al norte de Tan Tan y casi 300 al sur de Agadir, en Marruecos. Por su aspecto de fortaleza amurallada con torreones y portón de acceso, y porque se llega solo por pistas, es un lugar idílico para el que viaja por el desierto. Y supone un descanso de agradecer después de aguantar dos días de baches y dormir en tienda de campaña.

Una vez duchados, tras disfrutar de la primera cerveza en mucho tiempo, y justo antes de atacar un delicioso plato de pescado, nos sentamos a decidir el plan del día siguiente. Para empezar, queríamos visitar los restos del fuerte francés que hay sobre el altozano que está frente al hotel. A continuación, tomar bien la pista o bien el cauce del Draa con rumbo noroeste hasta llegar al Atlántico, que debía andar a unos treinta kilómetros en línea recta. Y luego, seguir bordeando la costa, hasta llegar a Sidi Ifni, por pista o carretera, dependiendo de cómo se diera el día.

Una vez duchados, tras disfrutar de la primera cerveza en mucho tiempo, y justo antes de atacar un delicioso plato de pescado, nos sentamos a decidir el plan del día siguiente. Para empezar, queríamos visitar los restos del fuerte francés que hay sobre el altozano que está frente al hotel. A continuación, tomar bien la pista o bien el cauce del Draa con rumbo noroeste hasta llegar al Atlántico, que debía andar a unos treinta kilómetros en línea recta. Y luego, seguir bordeando la costa, hasta llegar a Sidi Ifni, por pista o carretera, dependiendo de cómo se diera el día.

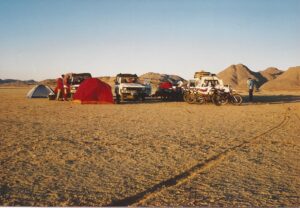

La harira y la corvina estaban formidables, y mientras las disfrutábamos nos fijamos con envidia en que andaba por allí un italiano viajando solo en un Land Cruiser 70 de los últimos, con motor V8. También se nos pusieron los dientes largos al ver llegar un grupo de franceses con buggies bien equipados y con camión de apoyo y todo. Nos fuimos a dormir (¡a una cama!) pensando en el día siguiente y que en Africa los planes se cumplen. ¡Qué ilusos!

La harira y la corvina estaban formidables, y mientras las disfrutábamos nos fijamos con envidia en que andaba por allí un italiano viajando solo en un Land Cruiser 70 de los últimos, con motor V8. También se nos pusieron los dientes largos al ver llegar un grupo de franceses con buggies bien equipados y con camión de apoyo y todo. Nos fuimos a dormir (¡a una cama!) pensando en el día siguiente y que en Africa los planes se cumplen. ¡Qué ilusos!

En el desayuno nos encontramos con el placer del café de puchero recién hecho y el pan del desierto untado con mantequilla y mermelada. Había llovido durante la noche, y eso nos aseguraba menos polvo en las pistas y arena más dura en las dunas, al menos en las primeras horas de la mañana, hasta que el sol secara la capa superior.

Cargamos el equipaje en nuestros Land Cruiser, y nos subimos al altozano, donde los diez mil metros construidos del fuerte francés que dominaba el entorno y permitía vigilar el cauce del río Draa. Su techumbre y su orgullo se han derrumbado, y no quedan más que algunos arcos y los muros de adobe arañados por el tiempo y la lluvia. Mientras paseaba por entre los restos, imaginaba para qué servía cada estancia y las escenas que allí se pudieron vivir. Lo que parece que fue un despacho con ventanales, quizá el del oficial al mando, parece avergonzarse de su estado: no tiene cubierta, las ventanas ya no son más que agujeros en las paredes, pero allí debió haber una recia mesa de madera, frente a la que se cuadraron muchos militares, con la silueta del oficial al mando recortándose al resol del desierto que se vigilaba por el ventanal.

Continuamos el paseo por el fuerte y, al llegar a su parte posterior, vimos desde lo alto al camión de los franceses de los buggies con toda la pinta de haber hundido el eje delantero en el barro de la llanura. ¿Por qué se había metido en esa vega cercana al cauce seco del río, que tenía todo el aspecto de ser una trampa de barro? Un rato después, cuando decidimos que ya habíamos tenido suficiente visita al fuerte francés e iniciamos el descenso, comprobamos que los franceses y sus buggies, más alguien del hotel, se habían congregado alrededor del camión atrapado. Con el espíritu de colaboración del desierto crecido, decidimos acercarnos por si fuéramos de ayuda. Y antes de llegáramos, salieron corriendo hacia nosotros, haciendo aspavientos con los brazos para que nos detuviéramos: “El suelo está duro arriba”, nos dijeron cuando llegaron hasta donde nos habíamos parado, “pero por debajo está blando. Por eso se ha hundido el camión y os podías haber hundido vosotros también”. “¿Y por qué se ha metido vuestro camión por aquí?”, les preguntamos. “Para rescatar al de los alemanes”, y al responder señalaron un precioso camión vivienda MAN que había unos treinta metros a la derecha y que, en contra de lo que parecía, no estaba acampado en ese llano cerca de la pista. Al acercarnos a él entendimos la realidad: estaba hundido hasta los ejes delante y detrás, y se veían las marcas de que alguien llevaba todo un día excavando en vano con pala y azadón para sacarlo. ¡Menudo panorama!

Continuamos el paseo por el fuerte y, al llegar a su parte posterior, vimos desde lo alto al camión de los franceses de los buggies con toda la pinta de haber hundido el eje delantero en el barro de la llanura. ¿Por qué se había metido en esa vega cercana al cauce seco del río, que tenía todo el aspecto de ser una trampa de barro? Un rato después, cuando decidimos que ya habíamos tenido suficiente visita al fuerte francés e iniciamos el descenso, comprobamos que los franceses y sus buggies, más alguien del hotel, se habían congregado alrededor del camión atrapado. Con el espíritu de colaboración del desierto crecido, decidimos acercarnos por si fuéramos de ayuda. Y antes de llegáramos, salieron corriendo hacia nosotros, haciendo aspavientos con los brazos para que nos detuviéramos: “El suelo está duro arriba”, nos dijeron cuando llegaron hasta donde nos habíamos parado, “pero por debajo está blando. Por eso se ha hundido el camión y os podías haber hundido vosotros también”. “¿Y por qué se ha metido vuestro camión por aquí?”, les preguntamos. “Para rescatar al de los alemanes”, y al responder señalaron un precioso camión vivienda MAN que había unos treinta metros a la derecha y que, en contra de lo que parecía, no estaba acampado en ese llano cerca de la pista. Al acercarnos a él entendimos la realidad: estaba hundido hasta los ejes delante y detrás, y se veían las marcas de que alguien llevaba todo un día excavando en vano con pala y azadón para sacarlo. ¡Menudo panorama!

“Si tiráis de la parte de atrás de nuestro camión con vuestros coches desde una zona dura”, sugirió uno de los franceses, “mientras nosotros empujamos desde la cabina, seguro que lo sacamos”. Nos pusimos manos a la obra, con una mezcla sana de entusiasmo y prudencia. Primero, reconocimos a pie el terreno, y solo después nos subimos a los coches, rodeamos la zona engañosa por una pista lateral, y bajamos rectos por una ladera pedregosa, hasta dejarlos en la posición necesaria: unos metros detrás del camión, y apoyados sobre el monte bajo. A continuación, enganchamos dos eslingas desde el camión, largas, anchas y pesadas, hasta las bolas de remolque de nuestros coches. Mientras tanto, los franceses habían colocado planchas bajo las ruedas traseras del camión, y excavado con azadón una salida tras las delanteras. Cuando todo estuvo listo, nos montamos en los Land Cruiser (en el mío puse los tres bloqueos, la reductora y crucé los dedos) y a la voz de ¡ya! del que dirigía la maniobra, aceleramos con ganas y soltamos el embrague. El efecto fue más o menos el mismo que si estuviéramos tirando de la Catedral de Burgos: al tensarse la eslinga el coche saltó de lado y luego se frenó bruscamente, como si la mano de un gigante lo agarrara por detrás. Vuelta a intentarlo: repasamos la posición de las eslingas mientras los de la pala y el azadón trabajaban un poco más, hicimos un segundo intento,… y ¡nada! Es decir, lo mismo que al tercero.

“Si tiráis de la parte de atrás de nuestro camión con vuestros coches desde una zona dura”, sugirió uno de los franceses, “mientras nosotros empujamos desde la cabina, seguro que lo sacamos”. Nos pusimos manos a la obra, con una mezcla sana de entusiasmo y prudencia. Primero, reconocimos a pie el terreno, y solo después nos subimos a los coches, rodeamos la zona engañosa por una pista lateral, y bajamos rectos por una ladera pedregosa, hasta dejarlos en la posición necesaria: unos metros detrás del camión, y apoyados sobre el monte bajo. A continuación, enganchamos dos eslingas desde el camión, largas, anchas y pesadas, hasta las bolas de remolque de nuestros coches. Mientras tanto, los franceses habían colocado planchas bajo las ruedas traseras del camión, y excavado con azadón una salida tras las delanteras. Cuando todo estuvo listo, nos montamos en los Land Cruiser (en el mío puse los tres bloqueos, la reductora y crucé los dedos) y a la voz de ¡ya! del que dirigía la maniobra, aceleramos con ganas y soltamos el embrague. El efecto fue más o menos el mismo que si estuviéramos tirando de la Catedral de Burgos: al tensarse la eslinga el coche saltó de lado y luego se frenó bruscamente, como si la mano de un gigante lo agarrara por detrás. Vuelta a intentarlo: repasamos la posición de las eslingas mientras los de la pala y el azadón trabajaban un poco más, hicimos un segundo intento,… y ¡nada! Es decir, lo mismo que al tercero.

A estas alturas, la rueda delantera derecha del camión estaba hundida hasta el buje, y la cabina se apoyaba en el barro a través del paragolpes. Como todo el mundo daba opiniones y no se ponía de acuerdo, me acerqué a un francés que prudentemente se había alejado unos pasos. Cincuentón, con la cabeza afeitada y la cara de tranquilidad de quien ha toreado en peores plazas y ha salido al menos con la cabeza alta: “No saben escuchar y no se dan cuenta de lo que pasa. Las ruedas traseras tienen tracción sobre las planchas, pero al girar las delanteras se hunden cada vez más. Deberían desconectar la tracción delantera y bloquear el diferencial trasero. Pero no me escuchan y solo discuten entre ellos.” Lo dijo sin tensión, con una serenidad muy apropiada para primera hora de la mañana en una hamada del Sahara. Una especie de “Ellos sabrán lo que hacen, que ya son mayorcitos”, pero dicho en inglés con acento francés.

Recolocamos nuestros coches para mejorar el ángulo de tiro, se cavó más con pala y azadón, los franceses parlanchines se pusieron de nuevo todos a una a empujar desde la cabina, y al cuarto intento el camión retrocedió unos treinta centímetros. ¡Qué éxito! Habíamos sacado las ruedas delanteras de la parte más profunda del agujero, y eso era un gran avance. De modo que nos pusimos ilusionados a tirar por quinta vez, ¡y el camión salio de la trampa! Aun estaba dentro del Land Cruiser y oía los gritos de alegría y los aplausos de los franceses, que resonaban en la atmósfera del desierto.

Durante el proceso me dí cuenta de algo que allí parecía obvio: éramos unas cuantas personas enfocando nuestro ingenio y nuestras manos para salir de una trampa de la Naturaleza. Sin cacharritos electrónicos que nos ayudaran, o al menos sugirieran ideas mágicas. Con la serenidad de quien no tiene otra cosa que hacer ni otro sitio al que ir. Y con la concentración que permite que eso es lo único que importa, por encima de la apertura a la baja de Wall Street o el informe para el inminente consejo de dirección.

Para la segunda parte, la de sacar el camión de los alemanes, poco podíamos hacer. Así que después de recibir los agradecimientos de rigor, nos despedimos y tomamos la pista hacia el Atlántico, ya con unas horas de retraso.

Esta pista se ondulaba, trepaba por unos cerros y se descolgaba de otros; a veces era un pedregal y otras se cubría con arena; y de modo intermitente cruzaba entre manadas de camellos. Al rato, llegamos al océano.

Los restos del pequeño fuerte de Foum-el-oued-Draa marcaban el límite del acantilado, con el Atlántico amenazador abajo, y sus olas empujando hacia arriba el flujo del río. El viento soplaba con fuerza en esta llanura áspera, con algunos matojos y muchas piedras; el paisaje era precioso e invitaba a quedarse un rato disfrutándolo, pero el viento incómodo nos hizo volver a los coches.

Cogimos la pista paralela a la costa en dirección noreste, con el acantilado y el Atlántico a la izquierda y la hamada a la derecha. A pesar de ser completamente plana, resultaba lenta y pesada por la cantidad de piedra suelta, y solo nos alegramos al llegar a la primera duna de verdad que encontramos después de una semana de viaje: una lengua de arena de unos cinco metros de altura que cruzaba la llanura. De nuevo nos dejamos llevar por la prudencia y primero la inspeccionamos a pie. Menos mal, porque la cara posterior, la que no veíamos al acercarnos, tenía caída suave solo en una parte, y se descolgaba a casi sesenta grados en el resto. Por eso hicimos unas marcas en el suelo con las botas para que nos sirvieran de referencia, y sin bajar presiones atacamos la subida. Como no hace falta presumir no diré que coronamos al primer intento, aunque sí reconozco que no hubo que recurrir a palas ni a planchas.

Cogimos la pista paralela a la costa en dirección noreste, con el acantilado y el Atlántico a la izquierda y la hamada a la derecha. A pesar de ser completamente plana, resultaba lenta y pesada por la cantidad de piedra suelta, y solo nos alegramos al llegar a la primera duna de verdad que encontramos después de una semana de viaje: una lengua de arena de unos cinco metros de altura que cruzaba la llanura. De nuevo nos dejamos llevar por la prudencia y primero la inspeccionamos a pie. Menos mal, porque la cara posterior, la que no veíamos al acercarnos, tenía caída suave solo en una parte, y se descolgaba a casi sesenta grados en el resto. Por eso hicimos unas marcas en el suelo con las botas para que nos sirvieran de referencia, y sin bajar presiones atacamos la subida. Como no hace falta presumir no diré que coronamos al primer intento, aunque sí reconozco que no hubo que recurrir a palas ni a planchas.

Después de más de treinta kilómetros al borde del océano llegamos al inmenso fuerte de Aoreora, una construcción militar parcialmente en ruinas pero no abandonada, que vigila la costa y la desembocadura del oued del mismo nombre, al inicio de Playa Blanca. Para bajar a la playa, donde queríamos comer, había que tirarse por una bajada de arena, larga, irregular, empinada,… ¡emocionante!, uno de esos momentos que se disfrutan con intensidad, aunque por dentro una voz juiciosa y preocupada diga: “Espero que no tengas que dar la vuelta y subir por donde estás bajando”.

La playa habría sido el lugar ideal para comer, de no ser por la basura ¿Basura? En el sur de Marruecos casi no hay vertederos ni servicio de recogida de basuras. Por eso se tiran donde se puede; por ejemplo, al río. Cuando llueve, el agua arrastra la basura, y cuando llueve mucho, los envases plásticos flotan río abajo hasta llegar a las playas. O sea, donde estábamos. Aun así, una buena sesión de queso manchego y de fuet al borde del Atlántico no son mala cosa.

Cuando acabamos de comer, no vimos otra forma de salir de la playa que tirar río arriba. El cauce tenía agua solo a intervalos, y el fondo estaba lo suficientemente duro como para no quedarnos enganchados. Unos minutos después éramos los conductores los que estábamos enganchados a la experiencia: rodar por el fondo del cañón serpenteante que encajonaba el río, con suelo de adherencia cambiante, con charcas esporádicas, en segunda o tercera, y conectando los limpiaparabrisas antes de meterse en cada tramo inundado para no quedar temporalmente cegados por el agua que saltaba. Tan bien nos lo pasamos que no nos dimos cuenta de un error de navegación: nos habíamos saltado el desvío a la izquierda que nos habría conducido a Playa Blanca, con rumbo noreste, y ahora el cauce del río y los GPSs decían que íbamos hacía el sur-sureste. Por suerte lo nuestro era un viaje de placer, sin prisas ni presión alguna, y seguimos disfrutando del río hasta que la pista dejó el cauce y trepó hasta una meseta que no tenía salida: nos bajamos de los coches ante un cortado a pico de unos cincuenta metros de altura, sobre una llanura en la que se cruzaban varias pistas. Una de ellas era la nuestra. Después de consultar mapas y GPSs, dimos media vuelta, encontramos la manera de bajar de la meseta a la llanura, y tomamos la pista que pensábamos era la buena.

Una vez allí comenzamos con los habituales cálculos del atardecer: cuánto tiempo de luz nos queda, cuántos kilómetros hay hasta la carretera o el lugar habitado más cercano, y si haremos o no conducción nocturna por campo. Debíamos estar en la última hora de luz, y suponíamos que en unos diez o quince kilómetros en línea recta nos toparíamos con la carretera N1, la que baja desde Tánger hasta la frontera mauritana. Entonces vimos alguien a lo lejos, cerca de una de esas obras que misteriosamente se desarrollan en un lugar aparentemente sin sentido, y nos acercamos a preguntar. En una mezcla de francés y español poco respetuosa con ambas gramáticas, nos confirmaron que sí, que íbamos por el buen camino. El que llevaba la voz cantante era un tipo enjuto y arrugado, de no más de cuarenta años, sonriente y vestido con un bou bou, la prenda azul claro con bordados pardos que se utiliza en muchas zonas del Africa noroccidental. Sin perder la sonrisa, y añadiendo algo de humildad, nos preguntó si teníamos aspirinas. Miré a mi alrededor: una obra primitiva para asegurar unas tuberías semienterradas que llevarían agua a algún sitio habitado, una jaima hecha con restos y nada más hasta donde llegaba la vista. Menos aun una farmacia. Le dimos una caja de aspirinas. La hospitalidad del desierto apareció inmediatamente: “¿Venís a la jaima? Mi mujer nos preparará un té”

Aunque la tienda no tendría más de tres metros por lado y poco más de uno de altura, el interior era acogedor: el suelo estaba tapizado con alfombras, y dentro uno se aislaba del viento áspero, de esa sensación cruda del desierto, como de que el mundo aun está sin terminar de hacer, y por eso no hay vegetación, ni casi animales, y el paisaje es así de sobrio.

El té, y en ese entorno aun más, estaba delicioso, y la conversación fluía con suavidad: “Soy de El Aiuún, y de joven peleé en el Polisario”, confesó sin darle más importancia. Nos habló de su familia, repartida entre el sur de Europa y el norte de Africa. Su mujer regaló vestidos con estampados de colores a las nuestras, él nos regaló un bou bou y una chilaba, y nosotros nutrimos su alacena y su botiquín.

Nos hicimos unas fotos con ellos (después de pedir permiso, por supuesto) y me pidió con una sonrisa: “¿Me las pasarás?”. Por culpa de los prejuicios pensé en la dificultad de sacar copias en papel de las fotos digitales, y de hacérselas llegar por correo postal. Empecé a explicárselo en el idioma bastardo en el que nos comunicábamos, y se echó a reír: ”¡No, no! Me las mandas aquí”. Y de un pliegue del bou bou sacó un teléfono móvil desplegable con teclado completo y pantalla grande, una especie de Blckberry coreana con correo electrónico. Por supuesto, la dirección de correo era francesa, para evitar las intromisiones de las autoridades marroquíes.

Después de una despedida afectuosa, volvimos a los coches para aprovechar los últimos minutos de luz. Conocíamos el rumbo y seguíamos unas pistas que se cruzaban como spaghettis en un plato, con dirección siempre hacia la carretera N1, que se intuía a lo lejos. Cuando llegamos al asfalto había anochecido y nos hicimos la pregunta habitual en los viajes relajados: “Y ahora, ¿a dónde vamos?” Decir izquierda significaba más de 150 kilómetros hasta Ifni: demasiado lejos y demasiado peligroso par hacerlo a oscuras. Así que giramos a la derecha entre risas, porque estábamos a solo veinte minutos de que nos cuidaran de nuevo en el ksar Tafnidilt. Todo un día dando vueltas por el desierto para acabar en el punto de partida. Disfrutamos de nuevo de una ducha y acto seguido del mejor cous cous que he tomado en mi vida.

Después de una despedida afectuosa, volvimos a los coches para aprovechar los últimos minutos de luz. Conocíamos el rumbo y seguíamos unas pistas que se cruzaban como spaghettis en un plato, con dirección siempre hacia la carretera N1, que se intuía a lo lejos. Cuando llegamos al asfalto había anochecido y nos hicimos la pregunta habitual en los viajes relajados: “Y ahora, ¿a dónde vamos?” Decir izquierda significaba más de 150 kilómetros hasta Ifni: demasiado lejos y demasiado peligroso par hacerlo a oscuras. Así que giramos a la derecha entre risas, porque estábamos a solo veinte minutos de que nos cuidaran de nuevo en el ksar Tafnidilt. Todo un día dando vueltas por el desierto para acabar en el punto de partida. Disfrutamos de nuevo de una ducha y acto seguido del mejor cous cous que he tomado en mi vida.

P.D.: Al amanecer del día siguiente me encontré en el patio del hotel con el francés prudente de la cabeza afeitada, que no hablaba muy bien de sus compatriotas: “Ayer, en cuanto os fuisteis, los franceses se largaron con su camión y dejaron tirados a los alemanes. Así que los alemanes se fueron a Tan Tan y contrataron una excavadora Caterpillar. La trajeron en un tráiler hasta donde pudo llegar el camión, y el resto lo hizo la excavadora rodando. Con la pala abrieron una rampa de salida para el camión; luego la asentaron en terreno firme y tiró desde allí. Sacaron el camión y les cobraron 800 Euros”. Mucho dinero en términos marroquíes, no demasiado si la alternativa es que tu camión siga atrapado en un barrizal.

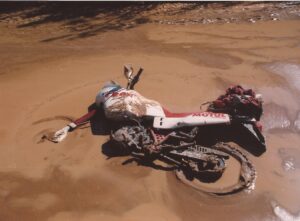

“Y tú, ¿en qué viajas?”, le pregunté. “Tuve todoterrenos mientras se podía viajar por Africa, y me movía hasta Costa de Marfil, Malí o Bourkina Fasso. Pero como ahora no te puedes mover, los vendí y tengo una Peugeot Expert”. “Eso es una furgoneta”. “Sí, claro, para los sitios por los que ahora te dejan ir no me hace falta más. Lo malo es que me gusta hacer dunas, y si bajo presiones el cárter va demasiado cerca del suelo. A veces te aparece una piedra escondida y… Por eso estoy parado aquí: rajé el cárter, y lo he llevado a soldar a Tan Tan. En cuanto lo tengan listo, lo monto y sigo viaje.”

La conversación siguió con Argelia como tema, el Assekrem, la ermita de Charles de Foucauld, y el Gran Erg Oriental: “Lo crucé haciendo paragliding, con un motor con hélice en la espalda y un parapente”. Sentí un gran ataque de envidia y me fui a desayunar.