Sábado, 8 de Marzo: Madrid – Algeciras

“Ya no te queda nada” es la frase que mas oí la semana pasada. “¡Qué bien os lo vais a pasar!” es la que más nos han dicho el sábado por la mañana, en Madrid, al pie del Palacio Real. Eso sí, con un deje de envidia cariñosa y un toque de “cómo me alegro por vosotros”.

“Ya no te queda nada” es la frase que mas oí la semana pasada. “¡Qué bien os lo vais a pasar!” es la que más nos han dicho el sábado por la mañana, en Madrid, al pie del Palacio Real. Eso sí, con un deje de envidia cariñosa y un toque de “cómo me alegro por vosotros”.

Los Panditas llenamos la plaza en el primer sábado con sol en muchos meses, lo que significa que mucha, pero que mucha gente nos acompañó en la salida, bastantes con cara de no saber bien de qué iba la cosa. Tras la salida, el aburrimiento previsto de casi 700 kilómetros a ritmo de hace veinte años. Nuestro Panda se portó como un coche de verdad, llaneando con valentía incluso a 110 por hora reales, y padeciendo en las subidas, en las que nos quedábamos a 80 por hora.

Llegamos a Algeciras antes de lo que nos temíamos, que era la medianoche, y mañana primer madrugón para no perder el barco.

Domingo, 9 de Marzo: Algeciras – Ifrane

Esperar. Eso es algo habitual en Africa. Esperar siempre, esperar para todo. Esta mañana hemos empezado a esperar antes de tomar el barco en Algeciras, luego en la cola para sellar los pasaportes en el barco, y en la aduana del puerto también. Es decir, que hemos salido de la aduana del puerto de Tánger Med ocho horas después de que sonara el despertador en el hotel de Algeciras.

Esperar. Eso es algo habitual en Africa. Esperar siempre, esperar para todo. Esta mañana hemos empezado a esperar antes de tomar el barco en Algeciras, luego en la cola para sellar los pasaportes en el barco, y en la aduana del puerto también. Es decir, que hemos salido de la aduana del puerto de Tánger Med ocho horas después de que sonara el despertador en el hotel de Algeciras.

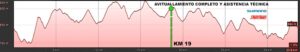

A continuación, un enlace aburridísimo de 250 km de asfalto, hasta entrar en la primera especial del raid, en la que nos hemos perdido en un bosque de alcornoques. Cuando hemos encontrado la pista buena, el Pandita se ha enganchado en la arena. Ese es el momento en que piensas “¡Seré patoso!”, solo que miras alrededor y ves un montón de Pandas empanzados, y reconoces que tu coeficiente de patosidad está en la media.

Ya de noche cerrada alcanzamos Ifrane, en las estribaciones de Atlas, donde hemos combatido el mucho frío con una “harira magrebí” (sopa típica de la zona, que es un chute de calorías), y un “tajine” (carne estofada). Un repasito al coche y a dormir, que la organización nos ha prometido para mañana una etapa de once horas.

Lunes, 10 de Marzo: Ifrane – Maadid

¡Qué día más completo! Para empezar, ducha, afeitado, ropa limpia y desayuno sentados, cuatro lujos que no esperamos repetir a corto plazo. Luego, una sesión de pistas entre barrancos sobrecogedores y valles espectaculares. En medio de ese paisaje, el coche de nuestros amigos Jaime y Alberto tiene una avería en la suspensión trasera, y hacemos un apaño para seguir. Llegamos a Midelt rodando entre 20 y 40 km/h, y allí un mecánico artista, a base de radial, martillazos e ingenio, deja el coche como nuevo.

¡Qué día más completo! Para empezar, ducha, afeitado, ropa limpia y desayuno sentados, cuatro lujos que no esperamos repetir a corto plazo. Luego, una sesión de pistas entre barrancos sobrecogedores y valles espectaculares. En medio de ese paisaje, el coche de nuestros amigos Jaime y Alberto tiene una avería en la suspensión trasera, y hacemos un apaño para seguir. Llegamos a Midelt rodando entre 20 y 40 km/h, y allí un mecánico artista, a base de radial, martillazos e ingenio, deja el coche como nuevo.

El siguiente episodio fueron tres arenales, y solo en el primero nos atascamos, porque se quedó clavado el que iba delante. Y como remate, campamento en medio de la nada, con lo que supone de quitar piedras, montar tiendas, hacer de mecánico sobre las piedras que no has quitado y revisar el coche a la luz de la linterna,… ¡Justo a lo que hemos venido!

Martes, 11 de Marzo: Maadid – Merzouga

Hoy nos hemos congregado, al inicio de la etapa, en un colegio en las cercanías de Er Rachidia, para entregar la ayuda escolar que llevamos en los coches. Ver el colegio, los medios, los niños, sus ropas,… nos ha hecho pensar sobre lo bien que vivimos y lo poco que lo apreciamos.

Hoy nos hemos congregado, al inicio de la etapa, en un colegio en las cercanías de Er Rachidia, para entregar la ayuda escolar que llevamos en los coches. Ver el colegio, los medios, los niños, sus ropas,… nos ha hecho pensar sobre lo bien que vivimos y lo poco que lo apreciamos.

A continuación, triunfo en la etapa de navegación: sin experiencia previa, 15 minutos han bastado para localizar las dos balizas.Y para acabar la etapa, un tramo por un oued de 1,35 kilómetros, para el que nos han hecho falta 46’ 23”. Sin comentarios.

Al llegar al campamento, ducha en un jaima lúgubre y oscura para quitarme la mugre.

Miércoles, 12 de Marzo: Merzouga – Tazoulait

Si digo que hemos llegado al campamento a las cuatro de la tarde, parecerá que la etapa ha sido sencilla. Si digo que llegar nos ha costado ocho horas y media ya no lo parece tanto. Eso sí, ha habido disfrute en forma de pistas duras, de algo de dunas, el gustazo de cruzar en dos ocasiones un chott (lago seco), y la posibilidad de sufrir la tole ondulè, ese rizado con forma de techo de uralita que desmonta coches y osamentas.

Si digo que hemos llegado al campamento a las cuatro de la tarde, parecerá que la etapa ha sido sencilla. Si digo que llegar nos ha costado ocho horas y media ya no lo parece tanto. Eso sí, ha habido disfrute en forma de pistas duras, de algo de dunas, el gustazo de cruzar en dos ocasiones un chott (lago seco), y la posibilidad de sufrir la tole ondulè, ese rizado con forma de techo de uralita que desmonta coches y osamentas.

Para darle emoción a la jornada, el coche de nuestros amigos Jaime y Alberto ha empezado a dar fallos de motor a mitad de la etapa, y nos ha tocado reparar como se ha podido en medio de una tormenta de arena. Con el apaño se ha llegado al campamento, y mantenemos la esperanza de que los mecánicos de la organización encuentren el remedio definitivo. Por nuestro lado, el Pandita rojo va como un reloj.

Jueves, 13 de Marzo: Tazoulait – Tansikht

Antes de empezar, aclaro que seguimos cruzando el desierto del Sahara. Desierto y Sahara. Y es ahora cuando cuento que comenzó a llover con fuerza a eso de las tres de la mañana. Se oía tan claramente dentro de la tienda que me desperté. Seguía lloviendo con fuerza a las cuatro de la mañana. Y a eso de las cinco, el agua había traspasado la lona que ponemos debajo de la tienda, y la tienda, y la esterilla, y el saco, y mi ropa, y me estaba calando. Salimos de la tienda encharcada a las cinco y media, no valía la pena seguir allí, y pasamos un rato largo y triste recogiendo y embalando ropa y enseres empapados de agua y pringados de arena. Más o menos como nosotros.

¿Y la etapa? Demasiados kilómetros de tole ondulé, esa pista dura y ondulada como la uralita, que ha sacudido a nuestros Pandas y nos tiene las espaldas algo trastocadas. Además, unos valles preciosos cubiertos de palmerales, llanuras que parecen no acabar nunca, y una trialera de piedra en subida en la que la sonrisa de satisfacción me daba dos vueltas a la cara.

Dado el lamentable y mugriento estado de los cuatro miembros del equipo, esta noche huimos del campamento de la organización, y nos alojamos en un hotel que en España merecería el ingreso en prisión sin fianza del dueño, y que a nosotros nos ha parecido una bendición de Alá. Para remate, tiene la wifi que me permite enviar este comentario.

Viernes, 14 de Marzo: Tansikht – Essaouira

Fuimos los primeros en salir del campamento, los primeros en llegar al control de salida del tramo, y de los primeros en saber que el tramo estaba suspendido: las lluvias habían convertido un riachuelo que debíamos cruzar en un señor río de más de veinte metros de ancho, demasiado para un Panda. De modo que la etapa ha consistido en un aburridísimo recorrido por carretera de casi quinientos kilómetros, en el que había dos alicientes: cruzar Marrakech en medio del caos de tráfico de un viernes y llegar al hotel de Essaouira. Ya solo nos queda la etapa de la playa mañana, e iniciar el regreso, largo y cansado, hasta casa.

Fuimos los primeros en salir del campamento, los primeros en llegar al control de salida del tramo, y de los primeros en saber que el tramo estaba suspendido: las lluvias habían convertido un riachuelo que debíamos cruzar en un señor río de más de veinte metros de ancho, demasiado para un Panda. De modo que la etapa ha consistido en un aburridísimo recorrido por carretera de casi quinientos kilómetros, en el que había dos alicientes: cruzar Marrakech en medio del caos de tráfico de un viernes y llegar al hotel de Essaouira. Ya solo nos queda la etapa de la playa mañana, e iniciar el regreso, largo y cansado, hasta casa.

Sábado, 15 y domingo, 16: Essaouira – Madrid

Siento sonar grandilocuente, pero con el Panda en la playa de Essaouira me sentía como con el Land Cruiser en la orilla del Lago Rosa, en las afueras de Dakar, los dos años que fui al rallye: la misma satisfacción, el orgullo del trabajo bien hecho, respirar hondo en una playa del Atlántico después de muchos días penando por Africa.

Siento sonar grandilocuente, pero con el Panda en la playa de Essaouira me sentía como con el Land Cruiser en la orilla del Lago Rosa, en las afueras de Dakar, los dos años que fui al rallye: la misma satisfacción, el orgullo del trabajo bien hecho, respirar hondo en una playa del Atlántico después de muchos días penando por Africa.

El contrapunto amargo lo puso el accidente de unos participantes, que demuestra que nunca se debe bajar la guardia, ni en el último kilómetro de una prueba de nueve días. Al final, la suerte y los médicos de la organización convirtieron un vuelco frontal en un accidente de consecuencias leves. Pero nos fuimos de allí con mal cuerpo.

Y sin tiempo para despedidas, un retorno demoledor, a base de 28 horas seguidas en el Panda, sin más paradas que los repostajes o el trayecto en barco, con dolor de piernas, de espalda, de cabeza,… Horas después de llegar a casa aun me zumban los oídos, me retiembla la espalda, me molestan las rodillas,.. Es el precio de la aventura de cuatro mil kilómetros por Marruecos en nueve días a bordo de un utilitario de otra época.