Se nos atragantaron las dunas

Era domingo y no lo sabíamos. Es más, nos daba igual. Lo importante era haber dormido en una cama y ducharse y desayunar con decencia, acciones que tienen un valor especial si el viajero duda sobre cuándo las repetirá. No es que el hotel de Douz, en Túnez, fuera gran cosa, pero me supo a gloria aquel día en que íbamos a dar una vuelta, breve, eso sí, al Gran Erg Oriental. Digo breve y debía decir brevísima, porque el recorrido que habíamos previsto para el día no llegaba a los trescientos kilómetros, y el Gran Erg Occidental tiene unos 190.000 km2 y ocupa parte de Túnez y de Argelia.

Era domingo y no lo sabíamos. Es más, nos daba igual. Lo importante era haber dormido en una cama y ducharse y desayunar con decencia, acciones que tienen un valor especial si el viajero duda sobre cuándo las repetirá. No es que el hotel de Douz, en Túnez, fuera gran cosa, pero me supo a gloria aquel día en que íbamos a dar una vuelta, breve, eso sí, al Gran Erg Oriental. Digo breve y debía decir brevísima, porque el recorrido que habíamos previsto para el día no llegaba a los trescientos kilómetros, y el Gran Erg Occidental tiene unos 190.000 km2 y ocupa parte de Túnez y de Argelia.

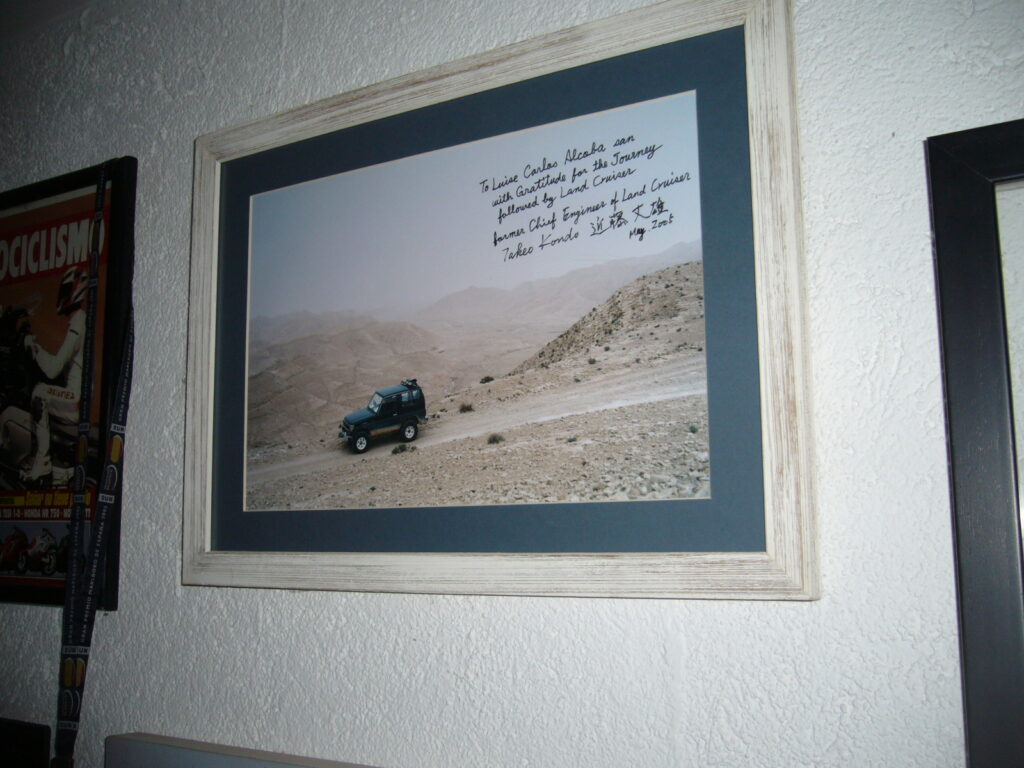

El fiel Land Cruiser 70 nos esperaba a la puerta del hotel con una sorpresa: un pinchazo lento en la rueda trasera izquierda. Como siempre en Africa, la prudencia es lo primero, y nos fuimos a buscar un sitio en el que reparar la rueda antes de salir. Y como siempre en Africa, lo encontramos, la reparamos y echamos unas risas. Cuando cogimos pista cundió mucho: lisa, de tierra dura, en buen estado, y con tracción trasera, dos kilos de presión y marchas largas mirábamos el paisaje a unos sesenta por hora. A veces había algo de tole ondulee, la cortaba la arena, o nos parábamos en poblados formados por chozas de adobe congregadas alrededor de pequeños pozos en los que abrevaban cabras. Sin novedad llegamos a Dar Fellah, el puesto de entrada al Parque Nacional de Ibil. Pegamos la hebra con el guardia, disfrutamos de un té a la menta, y al volver al coche tomamos una decisión clave: coger la pista de la izquierda suponía lo más sencillo y más directo hasta Ksar Ghilane, nuestro destino. Demasiado fácil. Seguir de frente nos llevaría a hacer un bucle que incluía las garas de Tembaïn, dos montañas de piedra, como dos obeliscos desmesurados, en medio de un mar de dunas. Nuestra guía principal del viaje era el libro “Pistes du Sur Tunisien”, de Jacques Gandini, que decía que girar a la izquierda nos hacía pasar de la viñeta 7 a la 37, del km. 52 al 160.

Han pasado casi diez años y todavía recuerdo que al arrancar y seguir de frente vi por el retrovisor la cara de asombro del guardia del parque, como preguntándose si sabíamos lo que hacíamos metiéndonos por allí en un coche solo.

Han pasado casi diez años y todavía recuerdo que al arrancar y seguir de frente vi por el retrovisor la cara de asombro del guardia del parque, como preguntándose si sabíamos lo que hacíamos metiéndonos por allí en un coche solo.

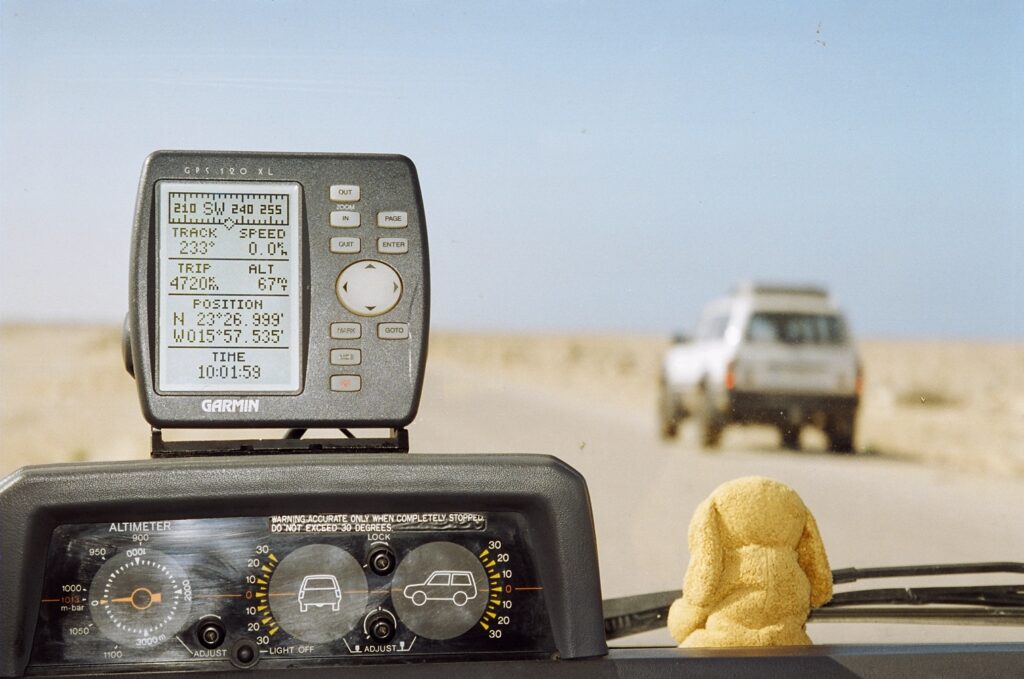

A partir de este punto el rutómetro se volvió más africano: 24 km. en tres viñetas nos llevaron a un puesto de la policía; otros catorce en dos viñetas para llegar a un modesto campamento, siempre con rumbo sur. Desde este punto solo había pistas difuminadas, navegación por GPS y, por fin, en el km. 108, en la lejanía, el sorprendente aspecto de las garas de Tembaïn, la sensación de que eso no debería estar ahí: dos enormes torres de piedra, verticales, paralelas entre sí, como dos monolitos fuera de sitio, pinchados en un mar de dunas que, como dice el tópico, se extendía hasta donde llega la vista. Volveremos sobre eso más tarde.

Para acercarnos a la garas tomamos una pista por la que deberíamos volver más tarde, y que en el rutómetro se describía con giros gramaticales que no anticipaban nada bueno: “Inicio de una bonita zona de dunas”, “Si te pierdes, retornar al inicio. ZONA COMPLICADA”, “Otro cordón de dunas a franquear”. Según avanzábamos por las viñetas, utilizábamos más recursos, del coche y propios: tracción integral con bloqueo central, luego el bloqueo trasero, más tarde paramos para dejar los neumáticos a un kilo de presión, las conversaciones se enfriaron,… No mucho después nos atascamos en la arena, y comenzó un ciclo que, aun no lo sabíamos, se iba a repetir demasiadas veces: bajarse del coche, buscar cómo sacarlo del atasco, subirse al paragolpes trasero para bajar la pala y las planchas que iban en la baca, palear, colocar las planchas, subirse al coche, sacarlo de la arena y dejarlo en una zona dura, volver a por la pala y las planchas, acarrearlas hasta el coche, subirse al paragolpes trasero, fijarlas, subirse al coche, mirar el rutómetro y el GPS, reanudar la marcha. Llegamos a las garas, disfrutamos de su inverosilimitud, tomamos el camino de regreso, y los efectos de la dureza del día ya se notaban. Estábamos cansados, el día avanzaba, comenzaba a tener callos en las manos a pesar de usar guantes, y no debíamos llevar más de 150 km.

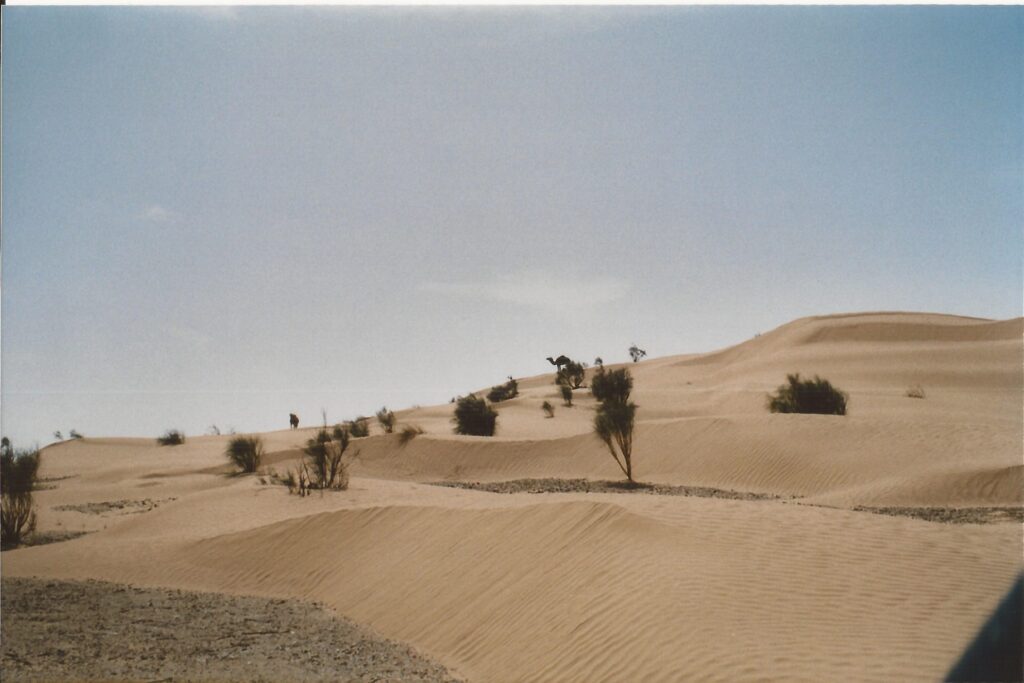

El origen de la dureza, y a la vez su compensación, eran la variedad y la belleza del paisaje en que nos desenvolvíamos. Ya no quedaba pista dura, que mayoritariamente estaba sustituida por tres variedades de desierto, a cuál más bonita y más exigente. A ratos había dunas pequeñas, de arena dura, de entre medio metro y dos metros de altura. Divertidas, sencillas, agradables, que provocaban una velocidad media baja y me mantenían manoteando constantemente. Aquí fue donde cuantificamos y desmontamos el tópico, la frase fácil de que “las dunas se extendían hasta donde llegaba la vista”. Nos detuvimos en lo alto de una de esas pequeñas dunas, con el ralentí del motor y el susurro de la brisa como única banda sonora. Comprobamos el rumbo y contamos cuántas dunas se veían en esa dirección “hasta donde se extendía la vista”: treinta y dos. Puse segunda corta y siguiendo cuidadosamente el rumbo, trepamos o esquivamos las siguientes treinta y dos dunas. Al llegar a la última, la subimos, nos paramos en lo alto y, entre risas, repetimos el proceso: comprobar el rumbo y contar dunas. Esta vez eran treinta y cinco.

El segundo tipo de paisaje al que nos enfrentamos en ese largo día era la hierba de camello, que se forma esporádicamente donde hay agua subterránea y crece el monte bajo. La erosión arrastra la arena en el entorno del monte bajo, por lo que los matojos van ganando altura respecto a su alrededor. El resultado es que cada matojo se asienta en un resalto de tierra dura de menos de un metro de alto y otro de diámetro, a unos dos metros del matojo más cercano. La altura y la distancia entre ellos hacen que no se deban subir, ya que solo lo haría una rueda y habría peligro de vuelco, además de que el impacto al trepar dañaría bujes y suspensiones. Por eso hay que esquivarlos, todos, uno a uno, durante horas, rodando en infinitas eses en los huecos que quedan entre ellos. Aunque parezca una conducción inocente, es agotadora física y psicológicamente, y hace que el ritmo de avance se hunda.

Estamos hablando de rodar en segunda larga a punta de gas, manoteando permanentemente con un ojo en la brújula para no perder el rumbo rectilíneo que no se sigue ni un instante, porque una y otra vez el volante gira y gira para esquivar los montículos. Y que ni se te ocurra golpearte con uno, o amagarlo, porque el ruido que emitirá el coche te recordará que es tierra muy dura que le hace daño. No hace falta recordar que todo este manoteo de volante le venía muy bien a los callos de mis manos.

Y el tercer tipo de paisaje, bellísimo, peligroso, son las dunas grandes, de hasta veinte metros de altura. Lo más prudente era esquivarlas, y solo nos atrevimos con alguna si era pequeña y no nos quedaba más remedio.

La única novedad en este paisaje llegó en forma de meseta de piedra sin salida: de repente estábamos en un altozano pedregoso y allí abajo se veía la pista que debíamos seguir. Miramos alrededor y no vimos forma de bajar para tomar la pista. Comprobamos el rutómetro, el GPS, la brújula y el mapa y sí, la pista era aquella. Y seguíamos sin ver la manera de alcanzarla. Nos bajamos del Land Cruiser y recorrimos los alrededores, de nuevo el ralentí del motor y el susurro del viento sonando en el atronador silencio del Sahara, las piernas acusando el cansancio del día y el sol en retirada. “¿Y por esta pendiente hasta llegar a la torrentera que gira a la derecha? Nos lleva por detrás del cerro y tiene pinta de que acabaremos en la pista”. Señalaba con optimismo un pedregal en cuesta abajo, luego una torrentera que en algún momento llevó agua, un cerro pelado y la pista deseada al fondo. Era una de esas veces en que se escoge la alternativa menos mala, y además basándose en la intuición, no en los hechos. Encaramos el descenso de modo totalmente perpendicular a la pendiente, con tracción a las cuatro ruedas y todos los bloqueos para mover el coche con golpes de gas, las ventanillas bajadas y medio cuerpo fuera para intuir el recorrido, en silencio para oír los comentarios del otro, retumbando entre las piedras el eco de los chasquidos de las articulaciones de los ejes según pasaban de tope de extensión a tope de compresión y viceversa. Recuerdo que la sensación de bajar se materializaba porque nos metíamos en la sombra de la meseta, nuestros ruidos hacían eco contra su pared, la veía crecer en el retrovisor. Un rato más tarde, al alcanzar la pista, me despedí de ella mirándola por el espejo. Resulta que sí se podía bajar por aquel pedregal.

La única novedad en este paisaje llegó en forma de meseta de piedra sin salida: de repente estábamos en un altozano pedregoso y allí abajo se veía la pista que debíamos seguir. Miramos alrededor y no vimos forma de bajar para tomar la pista. Comprobamos el rutómetro, el GPS, la brújula y el mapa y sí, la pista era aquella. Y seguíamos sin ver la manera de alcanzarla. Nos bajamos del Land Cruiser y recorrimos los alrededores, de nuevo el ralentí del motor y el susurro del viento sonando en el atronador silencio del Sahara, las piernas acusando el cansancio del día y el sol en retirada. “¿Y por esta pendiente hasta llegar a la torrentera que gira a la derecha? Nos lleva por detrás del cerro y tiene pinta de que acabaremos en la pista”. Señalaba con optimismo un pedregal en cuesta abajo, luego una torrentera que en algún momento llevó agua, un cerro pelado y la pista deseada al fondo. Era una de esas veces en que se escoge la alternativa menos mala, y además basándose en la intuición, no en los hechos. Encaramos el descenso de modo totalmente perpendicular a la pendiente, con tracción a las cuatro ruedas y todos los bloqueos para mover el coche con golpes de gas, las ventanillas bajadas y medio cuerpo fuera para intuir el recorrido, en silencio para oír los comentarios del otro, retumbando entre las piedras el eco de los chasquidos de las articulaciones de los ejes según pasaban de tope de extensión a tope de compresión y viceversa. Recuerdo que la sensación de bajar se materializaba porque nos metíamos en la sombra de la meseta, nuestros ruidos hacían eco contra su pared, la veía crecer en el retrovisor. Un rato más tarde, al alcanzar la pista, me despedí de ella mirándola por el espejo. Resulta que sí se podía bajar por aquel pedregal.

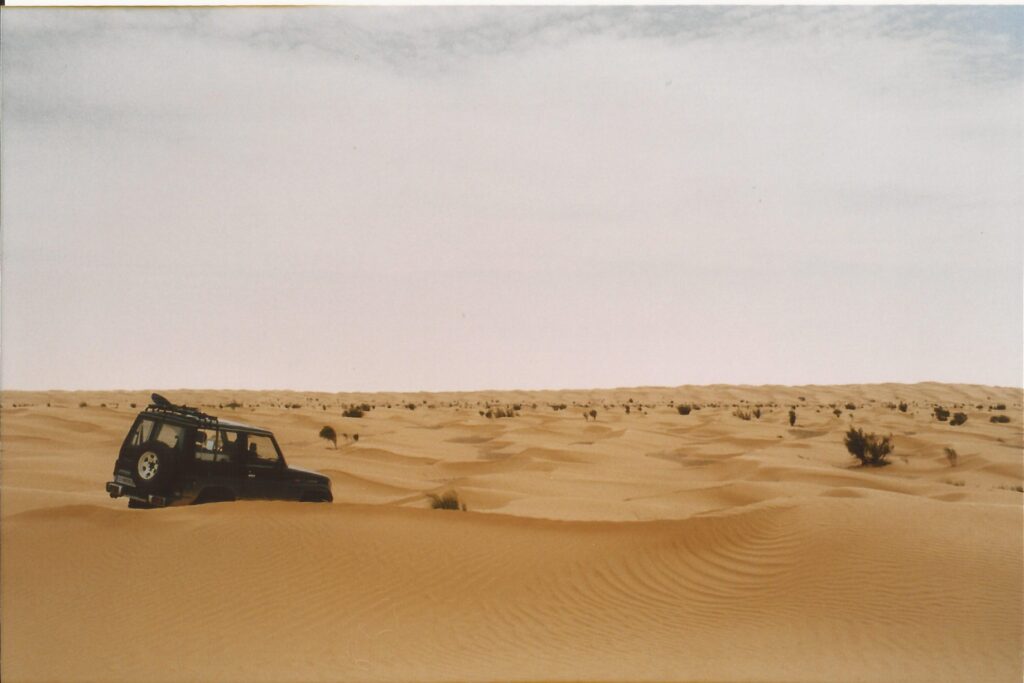

Una de las muchas veces que las dunas habían cubierto las pistas, nos vimos en una meseta de arena. No tenía claro cómo bajar de allí a la zona de dunas bajas de nuestra izquierda que nos conduciría de nuevo por el camino correcto. O al menos eso decía el GPS. Estábamos cansados, me dolían los brazos de tanto palear, miré el sol y el reloj. Entonces tomamos la decisión correcta: quedaban treinta minutos de luz, acampar entre las dunas bajas sería cómodo, y ese era el tiempo necesario para montar el campamento sin la dificultad de hacerlo a oscuras. Prefería pararme allí y comenzar el día siguiente con energía, antes que alargar con riesgo un día largo y duro. Paré el motor y, entre saltando y deslizando por la ladera de la duna, bajamos en varios viajes desde la meseta todo lo necesario para montar un campamento reparador. Cuando el sol se ocultó empezábamos a hacer la cena, con la silueta del Land Cruiser recortada sobre la meseta de arena. Comimos y dormimos como se hace cuando se está agotado, y nos despertó el amanecer.

Los amaneceres en el desierto son formidables. La luz dorada y las sombras largas dan un aspecto menos real al paisaje, que parece más tridimensional que cuando el sol, castigando desde lo alto, parece aplanarlo. Con el arranque del día cada sonido, incluso el silencio, parece más intenso, y hasta el aire tiene mayor energía. Salí de la tienda, me puse las botas y vi el mar de dunas bajas frente a mí, el que nos debía llevar a Ksar Ghilane. Di media vuelta y alcé los ojos por la meseta de arena hasta llegar al Land Cruiser que me esperaba arriba, paralelo al borde. Por la noche, en el saco de dormir, había pensado en cada uno de los movimientos necesarios, así que me limité a poner en marcha el plan. Trepé por la ladera, y solo oía la arena deslizándose entre mis botas, y mi respiración. Al llegar arriba resonaba mi corazón y durante un instante, solo un instante, se me pasó por la cabeza la posibilidad de que el coche no arrancara. Arrancó como ha de ser, con decisión y al primer intento, y le dejé cogiendo temperatura. Caminé por el borde de la meseta de arena hasta llegar a una zona más ancha y algo más baja, justo lo que necesitaba para que, tras rodar por el borde de la meseta, girase para encarar la bajada sin peligro de vuelco. La maniobra no parecía difícil más que por un hecho: solo había una trazada, y salirse significaría engancharse o volcar. Haciendo marcas en la arena con las botas señalé la trayectoria que debían seguir las ruedas del lado izquierdo, las que vería al sacar la cabeza por la ventanilla. Subí al coche. Cinturón. Bloqueo trasero. Metí segunda corta. Cogí aire. Saqué la cabeza, pisé un pelo el acelerador y solté con cariño el embrague.

El Land Cruiser siguió las marcas de las botas, giró fielmente en el ensanchamiento, se colocó frente a la bajada y con serenidad y una punta de gas para mantener la trayectoria se posó al pie de la meseta. Con el coche de nuevo al lado, el desayuno calentado en el camping gas me pareció un manjar.

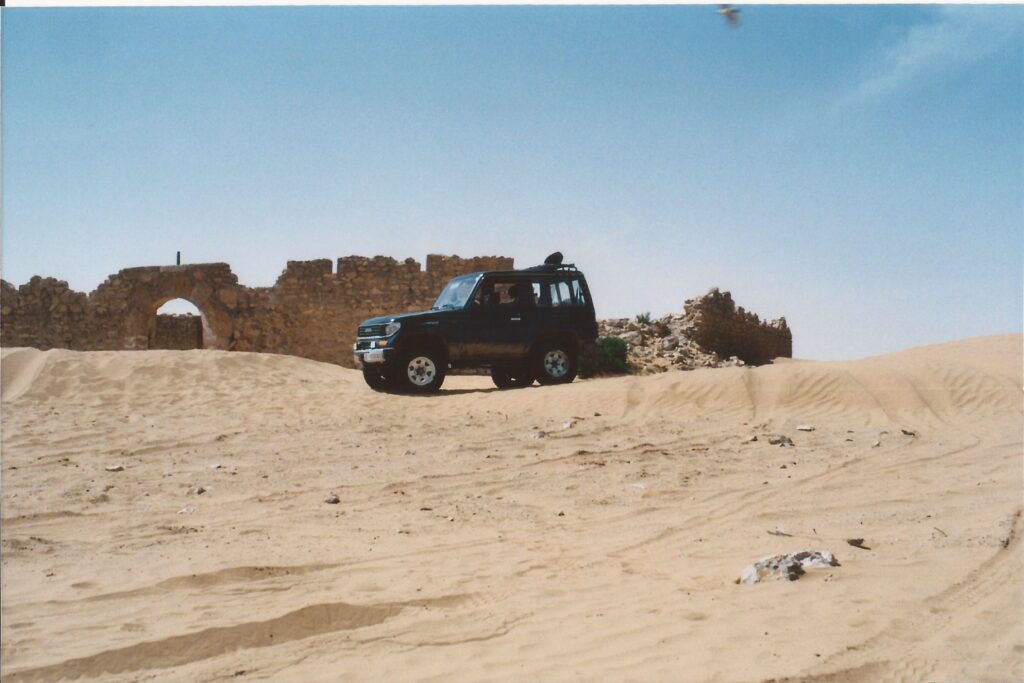

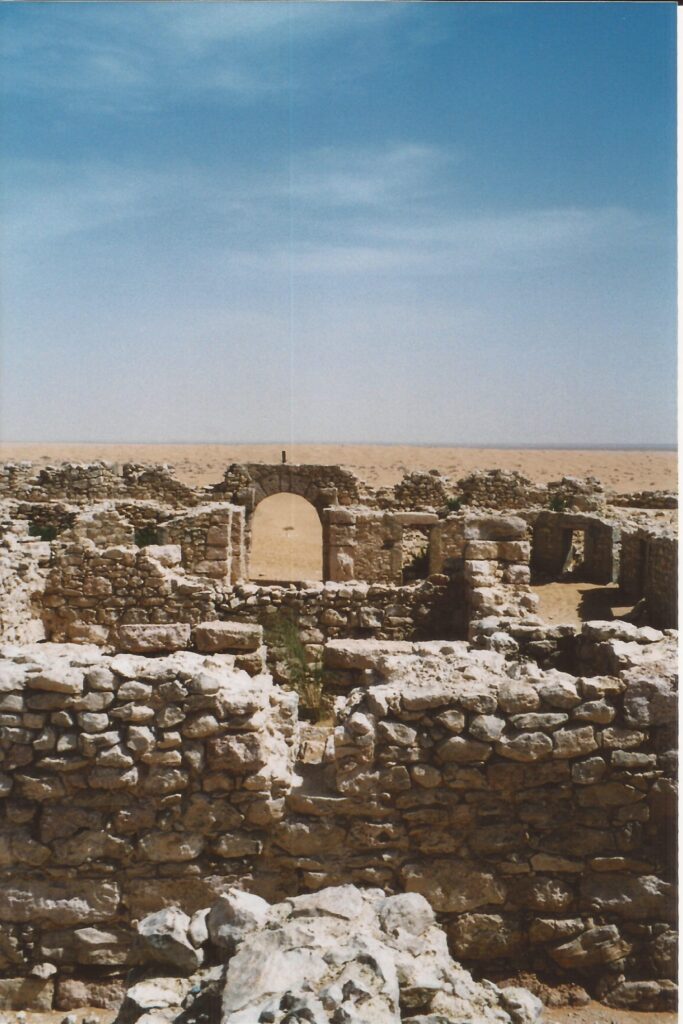

Una vez recogido y cargado el campamento reanudamos la marcha, y la mañana no se nos dio mal: solo cuatro horas y dos sesiones de pala y planchas más tarde llegamos al altozano desde el que se veía nuestro objetivo: las ruinas del alcázar de Tisavar y algo más allá el oasis de Ksar Ghilane. Y moviéndose por allí, seres humanos.

Una vez recogido y cargado el campamento reanudamos la marcha, y la mañana no se nos dio mal: solo cuatro horas y dos sesiones de pala y planchas más tarde llegamos al altozano desde el que se veía nuestro objetivo: las ruinas del alcázar de Tisavar y algo más allá el oasis de Ksar Ghilane. Y moviéndose por allí, seres humanos.

Tisavar fue construido por los romanos para defender su territorio en la Limes Tripolitanus. Lo modificaron y renombraron los bereberes en el siglo XVI, lo reconstruyeron los franceses en 1945 y ahora yace abandonado a dos kilómetros del palmeral y las charcas de Ksar Ghilane, otra de las preciosas ubicaciones de “El paciente inglés”. Después de día y medio de soledad y algunas horas de tensión, paramos el Land Cruiser junto a las ruinas y cruzamos unas palabras con los viajeros que las visitaban.

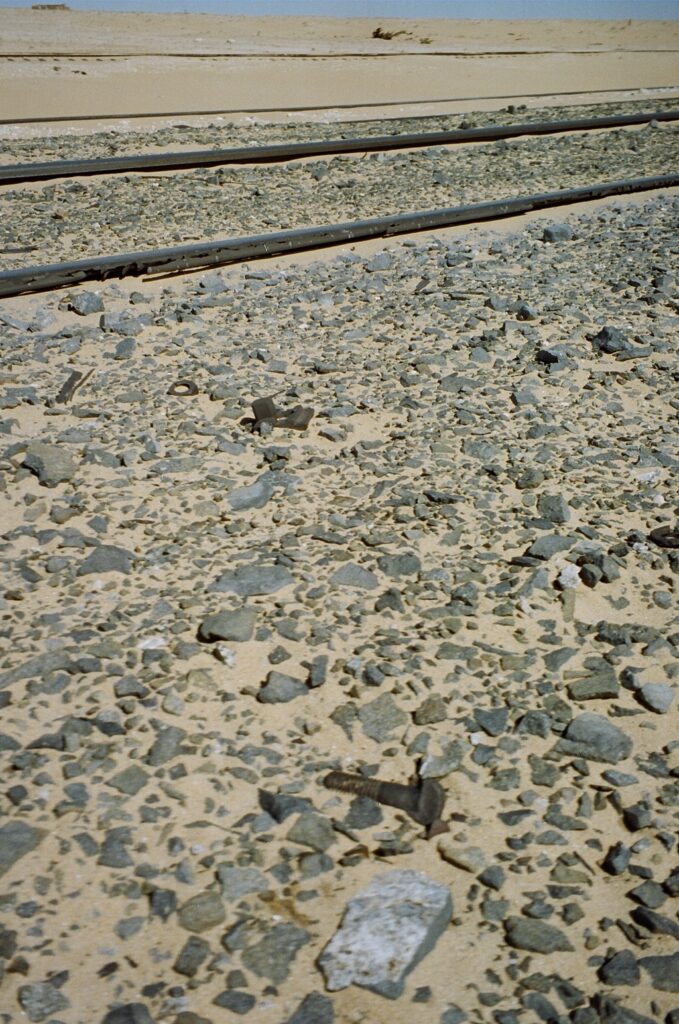

El hambre nos llevó pronto al oasis, donde comimos con mesa y silla antes de tomar la pista ancha, lisa y dura paralela al oleoducto que viene de un sitio poco recomendable: Bork El Khadra, ese punto en que se cruzan las fronteras de Túnez, Libia y Argelia. Qué distinta es la sensación de conducir cuando el estómago está lleno, la pista marcada, cada cuarto de hora te cruzas con un coche y cada media hora ves una señal de tráfico. Cuarenta kilómetros más tarde apareció el asfalto, y aunque ya íbamos en tracción a dos ruedas, largas y sin bloqueos, la ruedas a un kilo convertían la conducción en un fenómeno a cámara lenta, con un angustioso tiempo de respuesta entre girar el volante y que el coche hiciera caso. Paramos a hinchar en Beni Keddache y se nos hizo fácil llegar con luz a Medenine, donde después de un repaso de aprietes y niveles para el Land Cruiser y una ducha para nosotros, el mundo se veía con mejores ojos. A la mañana siguiente, como compensación por el esfuerzo, nos fuimos a la Patisserie de Mohammed Khelfa a comernos unos cuernos de gacela, los dulces típicos de la ciudad, buñuelos bañados en miel y rellenos de almendras y nueces picadas. Nos los merecíamos.