Hay un Golf GTI en el garaje: ¿Y vale para ir a Marruecos?

En la primera parte de esta serie se planteó si, como se suele comentar, un VW Golf GTI es el coche ideal para todo. Ocho mil kilómetros y un viaje por Marruecos después, es hora de comprobarlo de nuevo.

Hay una conversación recurrente entre aficionados a los coches que versa sobre cuál escogerían como vehículo único, como coche para todo. Y por supuesto existe su equivalente en el mundo de las motos.

Durante años, el resultado del debate terminaba llevando a un BMW Serie 3 con carrocería familiar y uno de esos motores diésel potentes tan de moda entonces. Solo que el mundo en general, y el de la automoción en particular, han cambiado tanto que las conclusiones a día de hoy serían otras.

En mi caso, teniendo en cuenta consideraciones racionales y emocionales, mezcladas con las necesidades personales, el coche ideal está ya en el garaje, y día a día compruebo si la decisión fue la adecuada o no. Un reciente viaje por los dos lados del estrecho de Gibraltar ha dicho que sí. En las autovías españolas el Golf GTI permite hacer gran parte de los recorridos en sexta a bajo régimen, gracias al mucho par disponible desde ¡1.600 rpm!, y solo se recurre a la quinta en subidas largas y pronunciadas, o por seguridad en adelantamientos largos.

Solo le encontré dos pegas al Golf en este terreno. La primera es culpa de los neumáticos de perfil bajo (225/45 R 18) mezclados con un bastidor rígido: cuando el asfalto está liso y no tiene parches, la marcha es cómoda y silenciosa; cuando está granulado o parcheado, el ruido de rodadura se hace notable, especialmente por culpa de las ruedas traseras.

Por otro lado, cuando se van acumulando los kilómetros, la banqueta del asiento se hace incómoda. Es bastante plana y está cercana al suelo, por lo que los altos levantamos las rodillas, no apoyamos todo el muslo, y el peso concentrado en la parte posterior genera incomodidad más o menos después de 300 kilómetros.

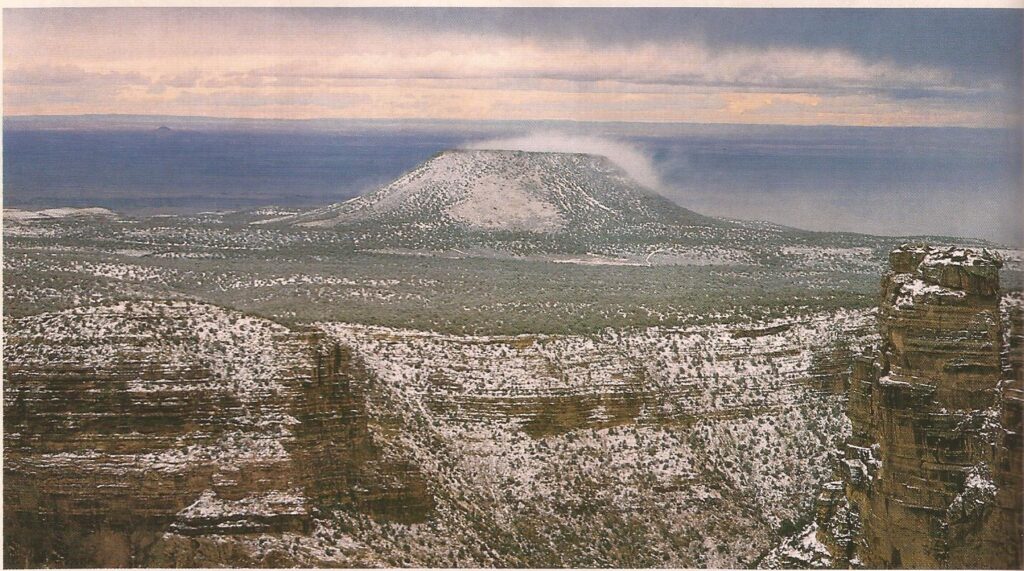

Mi Golf GTI “siete y medio”, como dicen los ingleses, se portó de maravilla en el recorrido marroquí. La ruta de Tánger a Tetuán se hizo al principio por la N 16, bordeando la costa por Alcazarseguir y detrás del monte Musa, para luego pasar a la P 4703 y P 4701 hasta tomar la N 2 ya llegando a Tetuán. Al ser buena la carretera, y con trazado fluido, gran parte del recorrido se pudo hace en cuarta y quinta.

Al día siguiente continué por la N 2 hasta Xauen, ya en el Rif, disfrutando del par en tercera entre ¡1.500 rpm! y 4.000 rpm, recurriendo a cuarta solo en las pocas rectas y a la segunda en curvas lentas y para adelantar camiones largos.

El momento más duro del viaje para el coche, el que le puso a prueba, fue la mañana que nos llevó de Xauen a Arcila. Ya habiendo bajado de las montañas del Rif y cruzando llanuras en dirección Este hacia la costa del Mediterráneo, el termómetro de exterior legó a 45,5 º C. Eso sí, la temperatura del motor ni se inmutó y en el habitáculo se mantenía un ambiente agradable gracias a los esfuerzos del equipo de climatización.

Uno de los atractivos de la séptima generación del VW Golf es que mantiene el diseño limpio y sencillo, que no simple, completamente germánico, que Giorgetto Guigiaro dibujó en los ’70 para la primera generación. Por eso se rompe el equilibrio si se añade cualquier elemento, sean alerones o simples adhesivos. En el caso de mi coche, me chirriaba algo tan aparentemente banal como el soporte de la matrícula: cuando lo compré, las placas de matrícula, de plástico, se sujetaban mediante unos bajomatrículas negros con el nombre de un concesionario alemán: eran un añadido excesivo e innecesario de colores, forma y letras.

Una breve excursión por Google me permitió localizar una sujeción invisible: láminas de plástico con adhesivo de alta resistencia por una cara y Velcro del bueno por la otra.

Sustituir las placas negras por esos adhesivos necesitó solo de un destornillador de estrella, una buena limpieza de la suciedad acumulada detrás de las placas, eliminar todos los restos incluso de humedad con las toallitas suministradas y fijar las láminas. Para mantener la correcta posición de las placas recurrí a la cinta métrica y a un nivel de burbujas, para que quedaran centradas en sus alojamientos y horizontales por completo.

El resultado es fantástico: al diseño original del coche solo se añade el mínimo legal imprescindible: unas placas de matrícula sin tornillos ni remaches visibles, que parecen flotar sobre la carrocería roja.

El cuadro de mandos de mi Golf GTI es del tipo que el grupo VW bautizó como “virtual cockpit” en su lanzamiento: en lugar de relojes analógicos con agujas físicas, es una pantalla que los reproduce digitalmente, y que el usuario puede personalizar. Aunque a día de hoy es bastante común entre todos los fabricantes, cuando apareció fue una novedad.

La configuración que utilizo tiene, en los “relojes” grandes, el cuentavueltas a la izquierda y el velocímetro a la derecha, y en el interior del primero aparece un indicador de la marcha en uso que se convierte en una sugerencia de cambio de marcha cuando el sistema lo cree necesario. Y este indicador merece dos comentarios.

Cada vez que se cambia de velocidad, el indicador desaparece un instante y solo vuelve a encenderse una vez que se ha soltado el embrague por completo y pisado de nuevo el acelerador. Tengo la sensación de que actúa así porque no hay un sensor de marcha engranada en la caja de cambios, si no que relaciona la velocidad del vehículo con el régimen de giro del motor. Por eso se desconecta al pisar el embrague y no regresa hasta que el resultado respeta una lógica.

El segundo comentario es una crítica a las exageradas sugerencias del indicador de cambio de marchas. Cierto que el motor ofrece 370 Nm de par desde solo 1.600 rpm, pero eso es a pleno gas. Además, lo que no sabe el indicador es si estoy aguantando una marcha porque me acerco a una curva y quiero ahorrarme subir y bajar de marcha en pocos metros. En tramos de curvas es habitual que, si estiro el motor en segunda, ya me esté recomendando subir hasta cuarta. Y en cuanto levanto el pie al llegar a una curva, la recomendación desaparece. En la foto que inserto más arriba (y que evidentemente tomó el copiloto), ruedo en cuarta a unas 2.300 rpm y me está pidiendo que pase a sexta cuando la velocidad no llega a 80 km/h. Toda una exageración, que va en contra de la credibilidad del sistema.

Por cierto, hay una circunstancia concreta en que el sistema de cálculo se hace un lío y ofrece un dato falso: en un tramo de curvas en que se cambie con frecuencia entre segunda, tercera y cuarta, llega un punto en que se rueda en segunda con el indicador señalando tercera. Solo al mantener la tercera engranada un rato, el indicador vuelve a la realidad.

Cuando compré el Golf me quedaron tres cuestiones pendientes que no resolvió la tienda vendedora, y que me han llevado a tratar con el departamento de atención al cliente de VW España y con un concesionario de la marca. En los tres casos han sido estupendamente amables y serviciales, aunque solo en uno de ellos has sido eficaces, si por eficacia entendemos responder a mis preguntas.

La primera cuestión se refería al manual del usuario. Con el Golf me entregaron toda la documentación original, incluyendo su manual en perfecto alemán. Como no conseguí la versión en español en la web de VW España, hablé con su departamento de atención al cliente, que me remitió a un concesionario. Ahí, tras una visita personal y varios mensajes de WhatsApp, me proporcionaron el mensaje que me permitió descargar la versión digital en formato pdf.

La segunda pega se refería a porqué en mi coche no funcionaba la conexión del teléfono para Apple Car Play y Android Auto, cuando sí conseguí conectarlo mediante Bluetooth para las funciones de teléfono y música. En VW España no supieron explicármelo, y me remitieron a otro departamento (¿en Alemania?) más especializado. Allí si fueron capaces de decirme que esa función existe, pero que era una opción en los vehículos del mercado alemán, como el mío, y un equipamiento de serie en el español, y que un concesionario me ayudaría, previo pago a activarlo. En el concesionario me confirmaron esta información, aunque no fueron capaces de darme un presupuesto, por lo que sigue sin activar.

Y la tercera pregunta parte de mi interés por cuidar el coche y que su mantenimiento siga a cargo de un concesionario de la marca. Oí que existen planes de mantenimiento a precio fijo en los concesionarios, que permiten cierto ahorro, y por ellos pregunté, hasta quedarme enganchado en la burocracia de las multinacionales: que si tengo que consultarlo, que si en VW no me han dicho nada, que si hay dudas porque los primeros mantenimientos se hicieron en Alemania y no es España, … Conclusión, que tampoco para la tercera cuestión hubo respuesta.

Es decir, que por ahora el Golf GTI “ siete y medio” está a la altura del mito, y el servicio al cliente por debajo.

Ya de noche disfruto los 120 kilómetros de carreteras secundarias que separan Morella de Teruel, con tramos llanos y rectos de 140 km/h, zonas enlazadas de 3ª y 4ª a medio régimen y horquillas de 2ª en subida, sin atisbo de subviraje, con los Dunlop delanteros mordiendo el asfalto al tirar el M3 en la curva mientras el control de tracción parpadea al acelerar con ganas a la salida y los faros de xenón iluminan la cuneta exterior y dejan a oscuras la siguiente curva. Entre Mirambel, Cantavieja y Cedrillas me dejo encandilar por el formidable sonido del seis en línea por la noche, ronroneando o rugiendo, según donde esté la aguja del cuentavueltas, con un tacto de dirección preciso y confiable sobre el asfalto seco y limpio aunque frío. Al llegar a Teruel nos encontramos con “el perolico”, la versión local del festival de las tapas, con el toque recio de la zona: los bares ofrecen cuencos de barro llenos de platos basados en judías o garbanzos, en receta que huele a casa de la abuela.

Ya de noche disfruto los 120 kilómetros de carreteras secundarias que separan Morella de Teruel, con tramos llanos y rectos de 140 km/h, zonas enlazadas de 3ª y 4ª a medio régimen y horquillas de 2ª en subida, sin atisbo de subviraje, con los Dunlop delanteros mordiendo el asfalto al tirar el M3 en la curva mientras el control de tracción parpadea al acelerar con ganas a la salida y los faros de xenón iluminan la cuneta exterior y dejan a oscuras la siguiente curva. Entre Mirambel, Cantavieja y Cedrillas me dejo encandilar por el formidable sonido del seis en línea por la noche, ronroneando o rugiendo, según donde esté la aguja del cuentavueltas, con un tacto de dirección preciso y confiable sobre el asfalto seco y limpio aunque frío. Al llegar a Teruel nos encontramos con “el perolico”, la versión local del festival de las tapas, con el toque recio de la zona: los bares ofrecen cuencos de barro llenos de platos basados en judías o garbanzos, en receta que huele a casa de la abuela.