No era mi intención

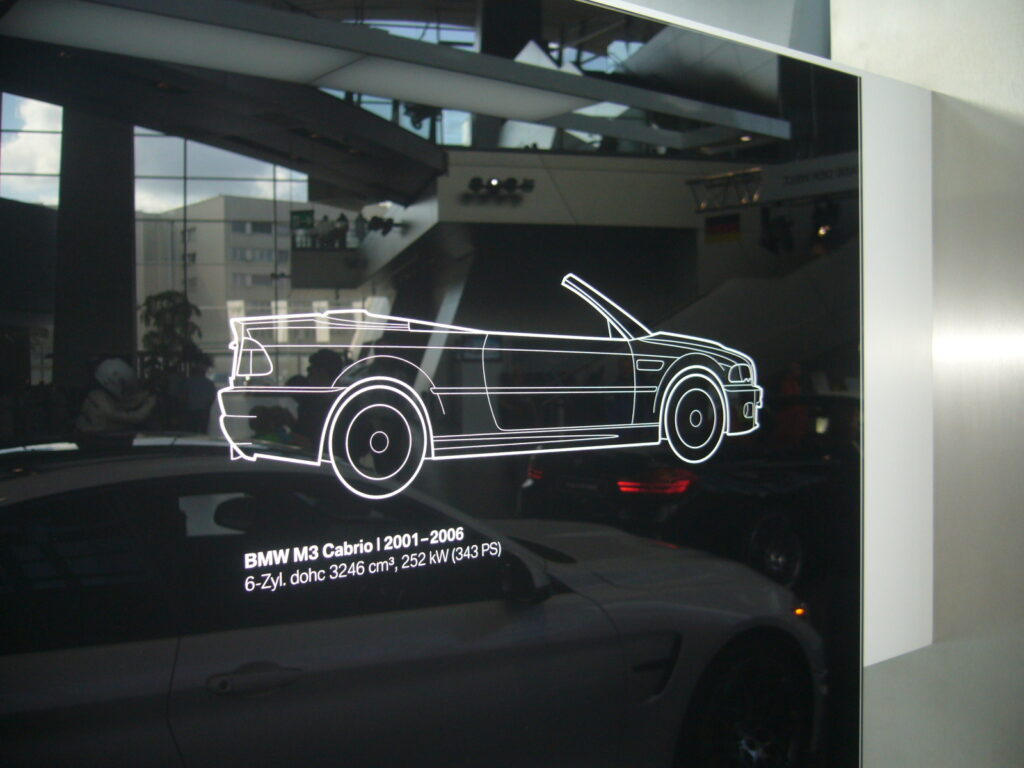

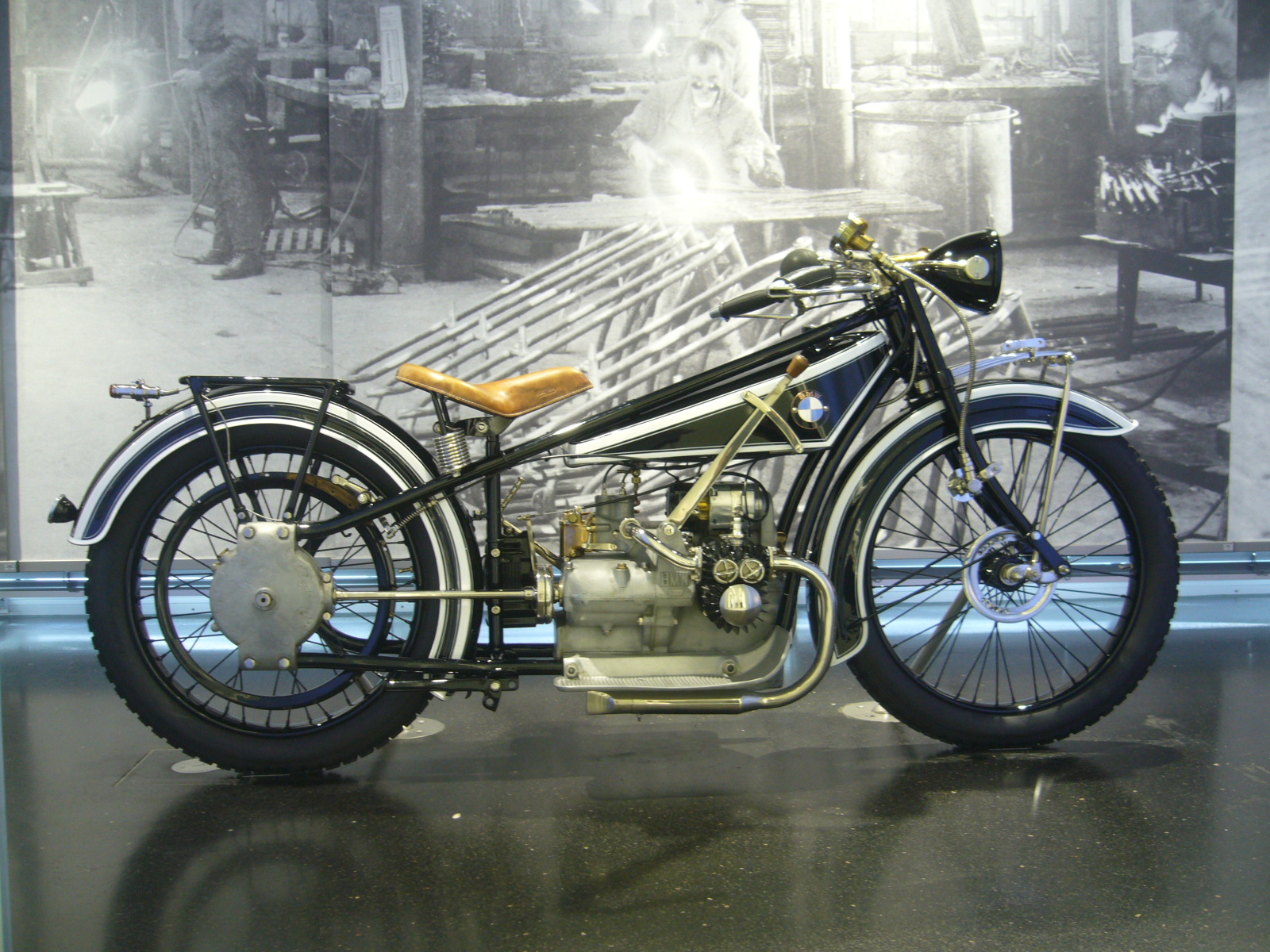

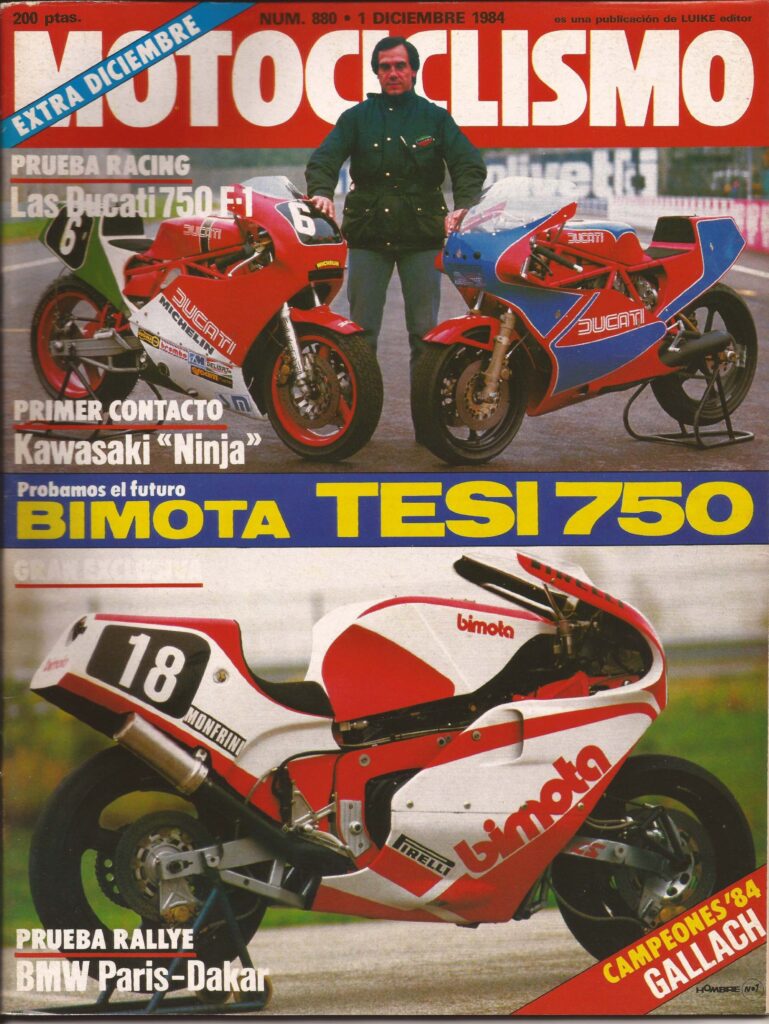

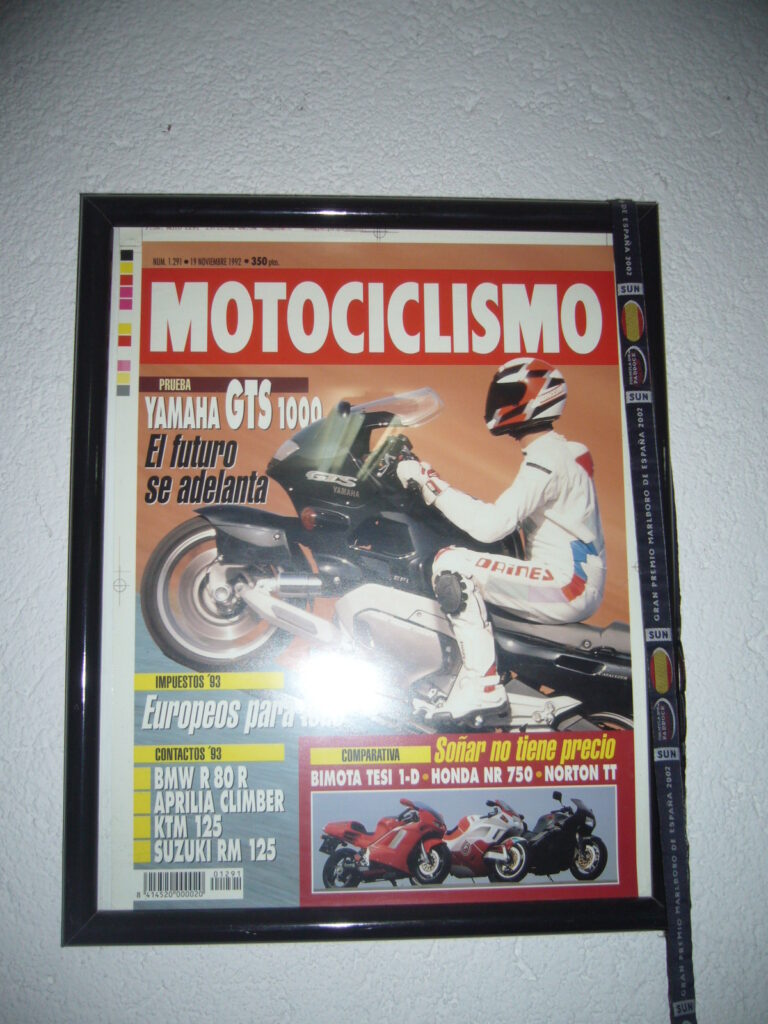

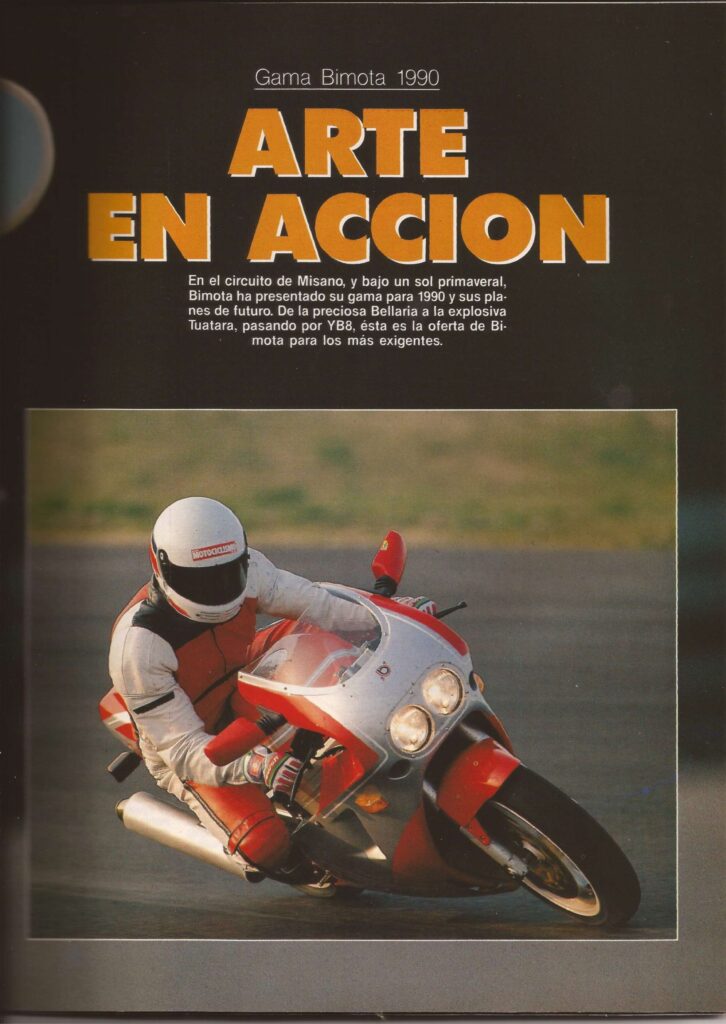

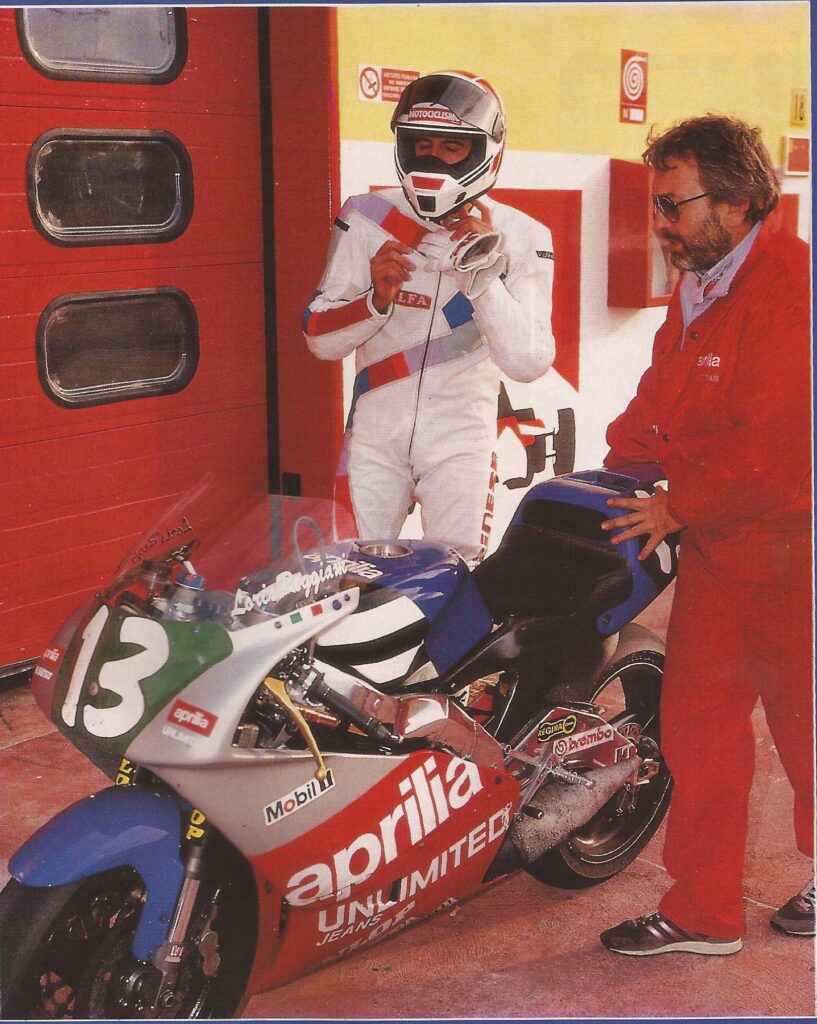

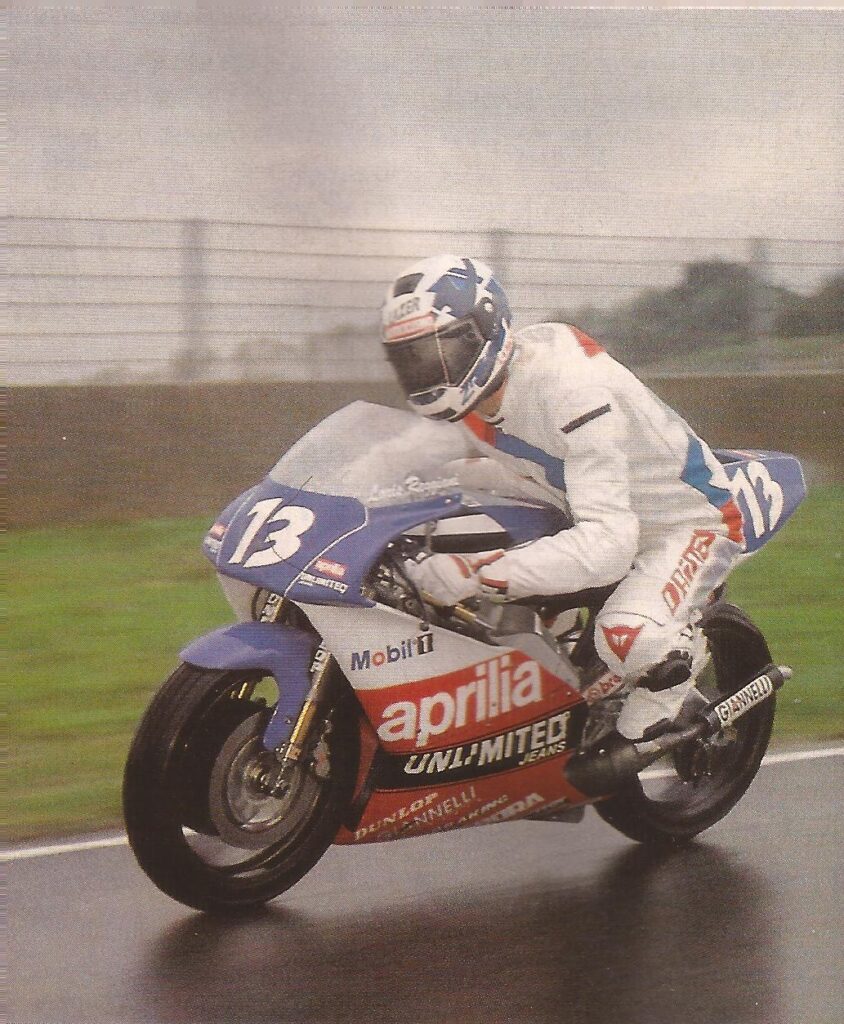

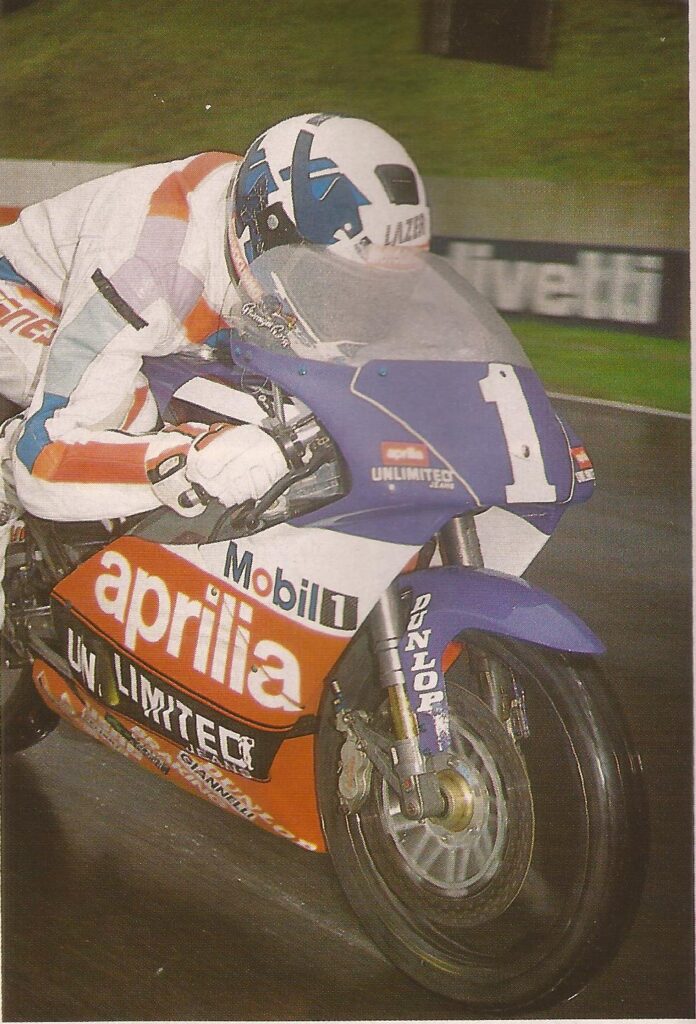

Cómo iba a serlo. El viaje estaba saliendo de maravilla, y no había por qué darle un final amargo. Tenía la sensación de que aquella fabulosa Honda Pan European ST1100 y yo llevábamos meses haciendo honor a su nombre, y casi era verdad. Acababa la tercera semana de viaje y habíamos recorrido Alemania, Hungría, la República Checa y Austria, y no faltaba más que volver a casa. Me resultó muy agradable la estancia en Munich, un lugar por el que tengo debilidad. A continuación nos fuimos a dos Grandes Premios consecutivos, los de Brno y Hungaroring, y recordé aquellos tiempos en que viajaba en moto a los circuitos, como un aficionado. Esta vez cubría la información para Motociclismo, y llevaba en el bolsillo el soñado pase de prensa.

El remate del viaje fue Viena, aunque terminé durmiendo en una ciudad llamada Baden, 30 kilómetros al sur, porque la capital, en los últimos días de Agosto, tenía ocupado cualquier lugar en el que se pudiera dormir con mi presupuesto.

El cierre del viaje iba a ser dos días para hacer 2.400 km. Puede sonar a que son muchos, solo que para una devoradora de autopistas como la PanEuro, no pasaba de aperitivo.

Cuando Honda lanzó este modelo, en la revista Motociclismo nos gustó tanto que no solo decidimos someterla a una prueba de larga de duración de 25.000 km, sino que duplicamos la dosis. En los meses que duró esa prueba, los redactores y colaboradores nos turnamos al manillar y, literalmente, recorrimos Europa entera. Si no me falla la memoria, mi turno llegó cuando Gustavo Cuervo volvió de Grecia, y terminó en el momento en que Ildefonso García apuntó hacia Gran Bretaña.

Y esa mañana de finales de Agosto de 1990, con una lluvia suave cayendo fuera, agrupaba mi equipaje en un hotel de Baden, para emprender el regreso a casa.

Cuando un motorista viaja, la persona, el vehículo y sus pertenencias están a la vista y formando un conjunto. Una vez que se detiene, ese conjunto se disgrega en mil pequeños elementos: se baja de la moto, y se quita el casco y los guantes. Se va a comer o a repostar, y de algún sitio sale una cartera para pagar. Si llega a un hotel, desmonta las maletas laterales y la bolsa sobredepósito. Y una vez en la habitación, lo que sale del equipaje se distribuye por armarios, repisas, … o el suelo.

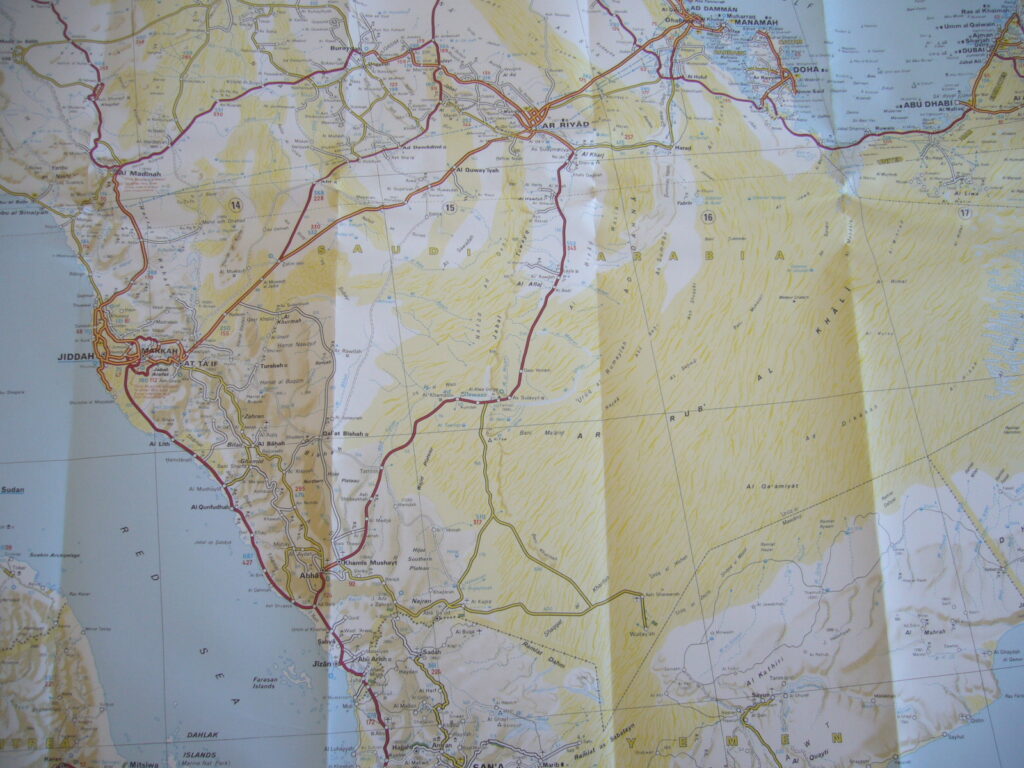

En esas estaba yo, guardando en las maletas de la PanEuro el neceser, la ropa ya sucia y el calzado de calle. En la bolsa, los mapas de varios países y las monedas y billetes de esos países (¡estamos hablando de la época en que no había navegadores ni Euros!), y pensando en que no sería difícil hacer ese día la mitad del recorrido previsto. El cálculo era sencillo: la mitad son 1.200 km, que por autopista a una media tranquila e incluyendo paradas, eran menos de diez horas. Podía hasta dar una vuelta de despedida por Munich, o visitar el Museo Porsche de Stuttgart.

Vestido con el Goretex y con todas mis pertenencias agrupadas en dos maletas y una bolsa, bajé a la calle. La fiel PanEuro me esperaba, como cada mañana. Arranqué el motor para que ronroneara y cogiera temperatura, mientras fijaba el equipaje y me colocaba casco y guantes. Mi optimismo sufrió la primera grieta al alcanzar la autopista que nos iba a llevar, con rumbo oeste, a cruzar Austria, porque el tráfico era denso y la lluvia cabezota. Se hacía difícil pasar de 100 km/h.

La ilusión me hacía pensar que el tráfico denso se acabaría al entrar en Alemania, pero no era más que ilusión. La lluvia y los atascos continuaban, y algo cansado llegué a la frontera francesa en Mulhouse diez horas después de arrancar, y con solo 900 km. encima.

Otra vez apareció la ilusión para decirme que, como en Francia las autopistas son de peaje, estarían más despejadas y recuperaría algo del tiempo perdido. Esta vez las ilusiones se quedaron cortas, porque la autopista estaba vacía y además salió el sol, por lo que, jugándome una multa de radar, le pedí a la PanEuro que subiera el ritmo, con el objetivo de quitarle kilómetros a un segundo día de viaje que se empezaba a poner cuesta arriba. Porque el domingo por la noche, sin opción posible, la moto y yo debíamos dormir en Madrid.

Los kilómetros iban cayendo, a la vez que el sol y mis energías. Había pasado de la fase de agrado a la de incomodidad a bordo, y de ésta a la de molestias generales con dolores en algunas partes del cuerpo que no hace falta detallar. Y como el objetivo de los 1.200 km en el día ya estaba conseguido, negocié conmigo mismo y llegué a un acuerdo: en muchas áreas de servicio de las autopistas francesas hay hoteles sencillos, de modo que me pararía a cenar y dormir en el primero que encontrara pasadas las nueve de la noche. Ya era suficiente paliza y no quería conducir cansado y de noche.

Satisfechos por el acuerdo, la PanEuro y yo nos relajamos en el ánimo, que no en el ritmo. Los kilómetros seguían cayendo y la hora límite estaba cada vez más cerca. Pasábamos por las áreas de servicio y sus hoteles, pensando en que poco después descansaríamos, ella en el aparcamiento y yo en una cama.

Se acercaban las nueve de la noche y mi cuerpo había abandonado el estado de molestias para pasar al de dolores y de éste al de insensibilidad. Estaba hecho un cuatro rígido, y solo las ganas de rematar bien el día me hacían aguantar. Solo que a partir de las nueve, y ya con claro rumbo sur hacia España, las áreas de servicio dejaron de tener hoteles. De repente y todas.

Mi cuerpo insensible aguantaba como podía, y los kilómetros seguían pasando. Cada señal que anunciaba la proximidad de un área de servicio me abría la esperanza; cada área de servicio sin hotel me parecía una jugada sucia de quien hubiera decidido su reparto. Finalmente, con el optimismo en un estado similar al de la espalda, me detuve en un área de servicio con hotel 1.750 km y tres países después de arrancar. Cualquier absurdo récord de tiempo o distancia en moto en un día que pudiera tener había sido desintegrado.

Como un autómata ocupé la habitación, cené y me metí en la cama. Y arranqué el día siguiente con la fuerza que me daba pensar que solo quedaban 700 km hasta casa. Pero qué kilómetros.

Como despedida de la PanEuro, decidí sacarle partido a lo que había descubierto en dos semanas de viaje: la capacidad de viajar ininterrumpidamente a su velocidad máxima. ¿Seríamos capaces de recorrer toda la autopista, desde el peaje a la salida de Barcelona al de la entrada a Zaragoza a fondo riguroso?, ¿a unos 215 km/h reales? De haber tenido alguna duda, se abría disipado de inmediato. Con depósito lleno, cielo despejado, viento en calma y poco tráfico, resultó tan sencillo como divertido. Y me queda el recuerdo de haber hecho, como travesura, lo que ahora es claramente ilegal.

Solo que en Zaragoza se acababa la autovía y hasta Madrid me esperaba una pesadilla de baches, parches, contraperaltes, camiones y el resto de los ingredientes que tanta mala fama le dieron a la N II. Y esta vez aderezado con un granizo casi doloroso, a punto de reventar el parabrisas de la PanEuro, y que convirtió el asfalto en una pista de patinaje blanca.

Dejó de llover y salió el sol, todo a la vez, cuando ya estaba en la Avenida de América, entrando en Madrid, como si mi ciudad quisiera darme la bienvenida. El equipo de Goretex que llevaba, formado por chaqueta y pantalón unidos por cremallera, había sido completamente impermeable. Solo que tantas horas bajo la lluvia, tantos litros de agua resbalando, permitieron que entrara humedad por el cuello, las botas y la bolsa sobredepósito. Cuando entré en casa, dejé en el tendedero el pasaporte y los billetes de varios países. Y sin embargo la PanEuro estaba impecable, como el día que salimos de casa, como el día que salió de la fábrica.

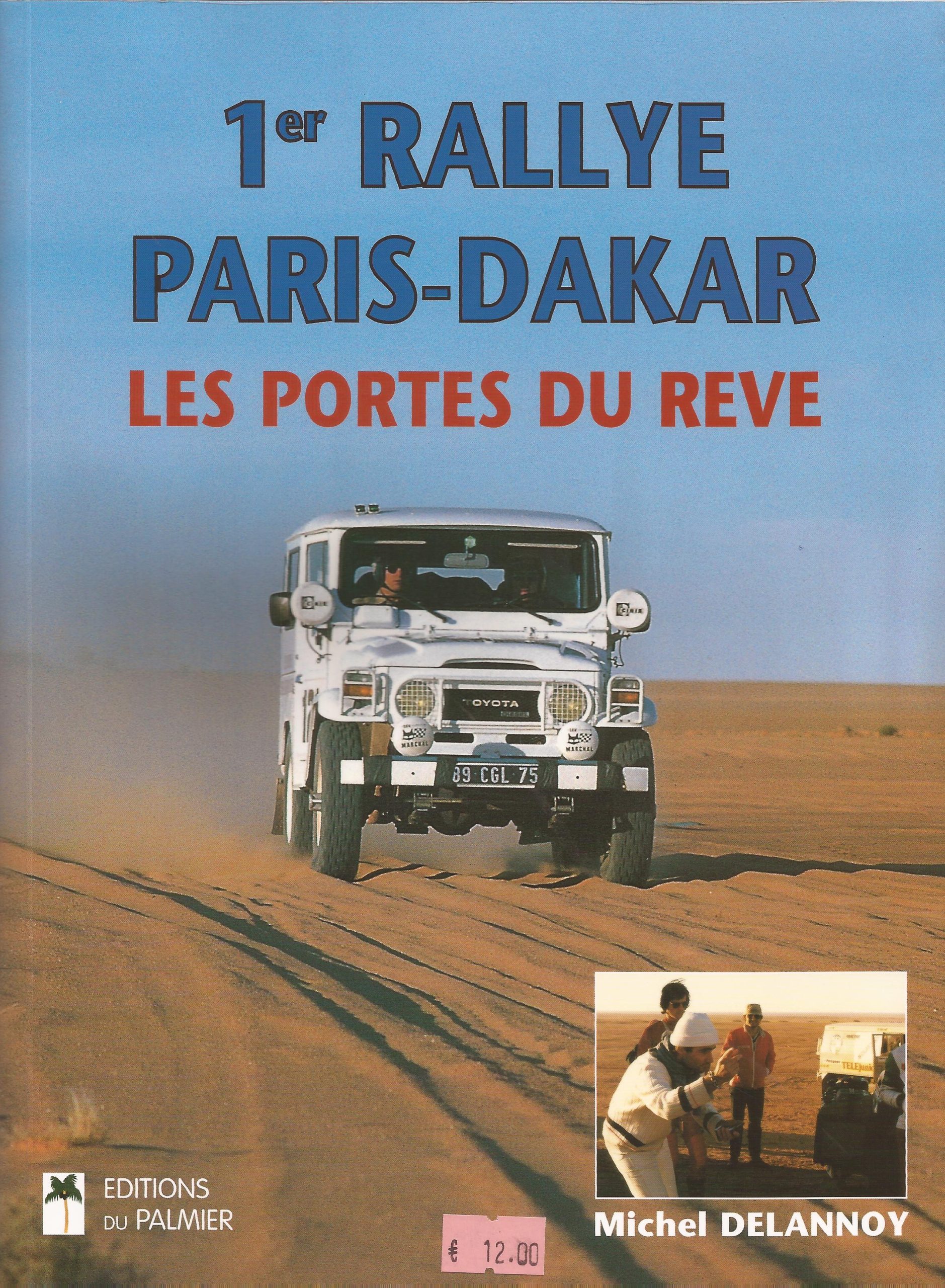

Y el máximo en geografía dakariana lo tienen, sin duda alguna, dos topónimos senegaleses, cercanos geográficamente: la ciudad que le da nombre a la carrera y uno de los pequeños lagos que hay en sus afueras, al noreste, junto a la costa atlántica: el lago Retba, que conocemos como Lago Rosa por el color que toman sus aguas por la presencia de un alga salina. Durante muchos años, la última etapa, el objetivo final y sueño de muchos, era hacer el corto recorrido por las cercanías del Lago Rosa, los últimos metros tras días de placer y sufrimiento.

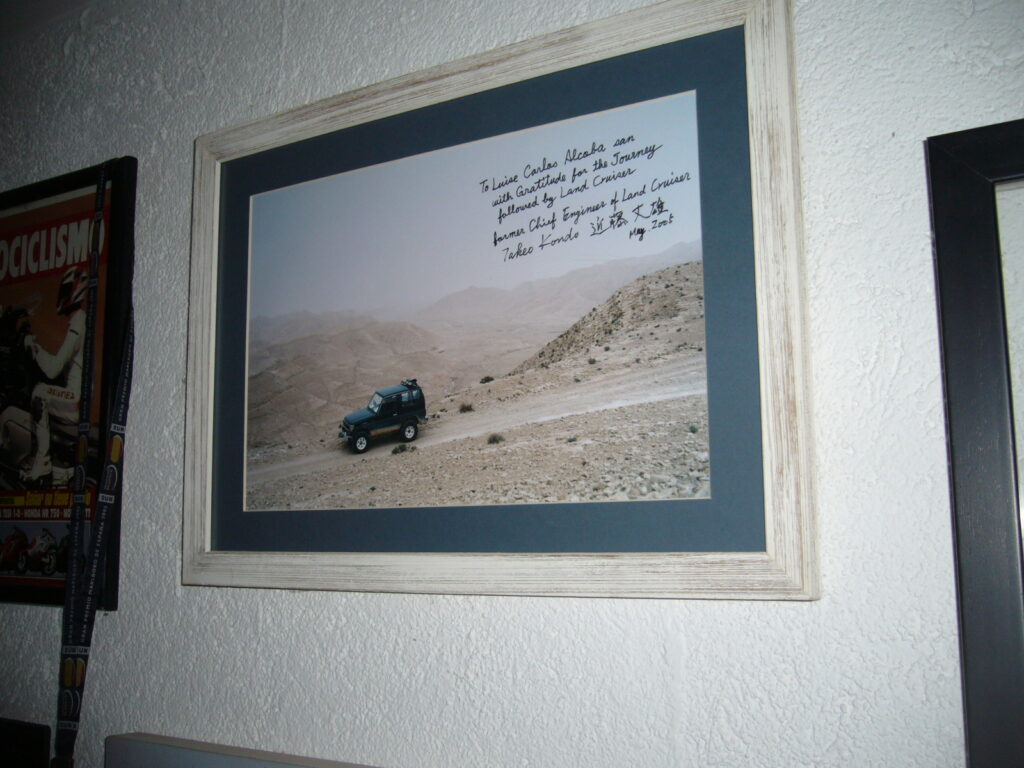

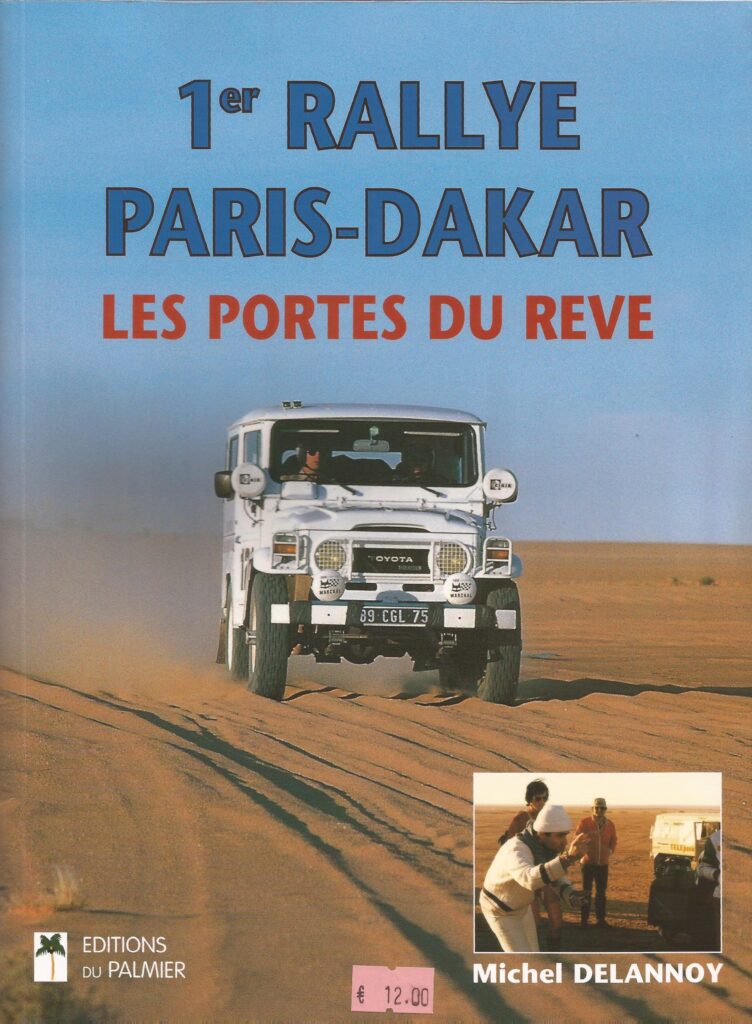

Y el máximo en geografía dakariana lo tienen, sin duda alguna, dos topónimos senegaleses, cercanos geográficamente: la ciudad que le da nombre a la carrera y uno de los pequeños lagos que hay en sus afueras, al noreste, junto a la costa atlántica: el lago Retba, que conocemos como Lago Rosa por el color que toman sus aguas por la presencia de un alga salina. Durante muchos años, la última etapa, el objetivo final y sueño de muchos, era hacer el corto recorrido por las cercanías del Lago Rosa, los últimos metros tras días de placer y sufrimiento. He tenido el placer de recorrer, en moto y en coche, algunos de esos lugares tan señalados, sintiendo aunque con más lentitud que los pilotos del Dakar, el placer de cruzarlos. Los preciosos cordones de dunas de todos los tamaños en el Erg Chebbi, de Marruecos; la sensación de irrealidad del lago Iriki, también en Marruecos; y la magia de Atar, lejos de cualquier parte aunque administrativamente se localice en Mauritania. Tengo un recuerdo intenso de la soledad que supone bajar, kilómetros y kilómetros, por las pistas vacías que configuran la Transahariana, antes de llegar a Tamanrasset, y nunca olvidaré el ascenso, desde esa ciudad, hasta la Ermita del Padre Foucauld, en lo más alto de las montañas del Assekrem: perdí la cuenta de las veces que me caí en esa cuesta arriba inacabable, kilómetros de pista de piedra, como subir una escalinata de catedral que ascendiera más de mil metros en vertical. Y sin olvidar las dunas del Gran Erg Oriental, al sur del Chott El Jerid, en Túnez, la mención especial solo puede ir al Lago Rosa, esa meta soñada, en la que mi Land Cruiser LJ70 y yo disfrutamos por las dunas como si nos esperara el escalón más alto del podio de la carrera.

He tenido el placer de recorrer, en moto y en coche, algunos de esos lugares tan señalados, sintiendo aunque con más lentitud que los pilotos del Dakar, el placer de cruzarlos. Los preciosos cordones de dunas de todos los tamaños en el Erg Chebbi, de Marruecos; la sensación de irrealidad del lago Iriki, también en Marruecos; y la magia de Atar, lejos de cualquier parte aunque administrativamente se localice en Mauritania. Tengo un recuerdo intenso de la soledad que supone bajar, kilómetros y kilómetros, por las pistas vacías que configuran la Transahariana, antes de llegar a Tamanrasset, y nunca olvidaré el ascenso, desde esa ciudad, hasta la Ermita del Padre Foucauld, en lo más alto de las montañas del Assekrem: perdí la cuenta de las veces que me caí en esa cuesta arriba inacabable, kilómetros de pista de piedra, como subir una escalinata de catedral que ascendiera más de mil metros en vertical. Y sin olvidar las dunas del Gran Erg Oriental, al sur del Chott El Jerid, en Túnez, la mención especial solo puede ir al Lago Rosa, esa meta soñada, en la que mi Land Cruiser LJ70 y yo disfrutamos por las dunas como si nos esperara el escalón más alto del podio de la carrera.