¿Por qué nos gusta ir a Marruecos en los Land Cruisers?

Porque le sacamos partido a los coches, les buscamos las cosquillas, nos las buscamos a nosotros, nos desplazamos no entre vallas y señales sino entre incertidumbres e improvisación, con GPS, brújula y mirando al sol, con sentido de la orientación, preguntando por la ruta a desconocidos en idiomas que no conocemos, y nos sonreímos y nos damos las gracias, y nos despedimos llevando la mano al corazón; porque lo mismo vas en primera corta con los diferenciales bloqueados y el estómago encogido, y al coronar el paso la pista se transforma en una carretera tan recientemente abierta que no aparece en el mapa. Ni el Google Earth. Todo es improvisación, imprevistos, soluciones y risas.

Cualquier nimiedad se puede complicar, cualquier problema se resuelve solo. El cruce de la frontera de Melilla, que generalmente requiere poco más que algo de paciencia frente a la burocracia, fue esta vez una pesadilla de tres horas que estuvo a punto de impedir el viaje. Ese retraso y una vuelta por Chefchaouen nos hicieron llegar tardísimo a hotel de Azrou. Y de repente, de noche en medio del Atlas, no tenemos donde dormir porque el del hotel ha ocupado nuestras habitaciones alegando no se qué excusas.

Un rato más tarde, en un hotelito cercano y también lleno, nos habilitan una sala y una jaima para que durmamos los siete viajeros, y nos preparan una exquisita cena que nos hace olvidar cómo se había torcido un día sencillo.

Sonrientes y desayunados con generosidad afrontamos los deslumbrantes paisajes del paso de Agoudal, o cómo cruzar el Atlas por pistas solitarias a 3.000 metros de altitud, admirando vistas de tratado de geología o de película de dinosaurios. En esa pista estrecha, colgada sobre un precipicio al que no se le ve el fondo, vienen de repente y de cara un vetusto Peugeot 205, un minibús y unos alemanes en BMW GS que, por su cara, deducimos que ahora se están dando cuenta de dónde se han metido. Y para rematar la visita a este Marruecos menos conocido, dormimos en Les 5 Lunes, en plena garganta del Dades.

El Marruecos más previsible, el de la hamada de piedra y el paisaje llano sin fin es el de la mañana siguiente, en un bucle entre Erfoud y Zagora, ya asomados a Argelia. Paramos a improvisar un bocadillo de jamón en una llanura y descubrimos un suelo tapizado de fósiles, como si alguien hubiera tirado por el suelo las existencias de un museo arqueológico. Algo más allá, un control militar: la siempre difusa y desde los ’90 conflictiva frontera entre Marruecos y Argelia es ahora un lugar muy vigilado: no solo hay que evitar el contrabando de tabaco y combustible como antes, es una de las barreras básicas para evitar la llegada de yihadistas a Occidente, y el ejército marroquí ha dispuesto controles visibles y puestos de vigilancia discretos. Rodando por el fondo de un valle árido, me siento seguido por prismáticos desde lugares que solo intuyo. En los controles, entre risas y bromas, toman notas sobre viajeros, vehículos, nacionalidades y destinos. Y llaman al siguiente puesto de control para avisar de nuestra llegada. Me hace sentirme seguro, porque si un pinchazo o algo más grave nos sucediera, una patrulla militar aparecería antes o después.

El Marruecos más previsible, el de la hamada de piedra y el paisaje llano sin fin es el de la mañana siguiente, en un bucle entre Erfoud y Zagora, ya asomados a Argelia. Paramos a improvisar un bocadillo de jamón en una llanura y descubrimos un suelo tapizado de fósiles, como si alguien hubiera tirado por el suelo las existencias de un museo arqueológico. Algo más allá, un control militar: la siempre difusa y desde los ’90 conflictiva frontera entre Marruecos y Argelia es ahora un lugar muy vigilado: no solo hay que evitar el contrabando de tabaco y combustible como antes, es una de las barreras básicas para evitar la llegada de yihadistas a Occidente, y el ejército marroquí ha dispuesto controles visibles y puestos de vigilancia discretos. Rodando por el fondo de un valle árido, me siento seguido por prismáticos desde lugares que solo intuyo. En los controles, entre risas y bromas, toman notas sobre viajeros, vehículos, nacionalidades y destinos. Y llaman al siguiente puesto de control para avisar de nuestra llegada. Me hace sentirme seguro, porque si un pinchazo o algo más grave nos sucediera, una patrulla militar aparecería antes o después.

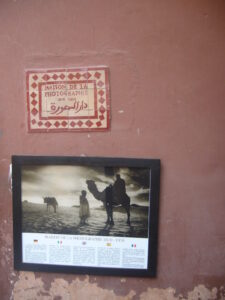

La siguiente sorpresa nos espera al llegar al Auberge du Sud: lo que hemos reservado para esa noche no es una habitación en ese hotel, cercano a las dunas del Erg Chebbi, si no una jaima en las dunas, a la que solo se llega en camello. De modo que metemos todo lo necesario para la noche en una mochila pequeña, y diez minutos de Land Rover más tarde nos subimos a los camellos. ¡Qué sensación disfrutar de un anochecer entre dunas a lomos de un camello! El sol se va acostando mientras la pequeña caravana serpentea por el erg. A oscuras, manteniendo el equilibrio y parte de la dignidad, pierdo el sentido de la orientación mientras subimos y bajamos dunas. Las luces tenues que se empezaron a ver hace un rato se van convirtiendo en un campamiento de jaimas, eso sí, con camas de verdad y baño en el interior.

La siguiente sorpresa nos espera al llegar al Auberge du Sud: lo que hemos reservado para esa noche no es una habitación en ese hotel, cercano a las dunas del Erg Chebbi, si no una jaima en las dunas, a la que solo se llega en camello. De modo que metemos todo lo necesario para la noche en una mochila pequeña, y diez minutos de Land Rover más tarde nos subimos a los camellos. ¡Qué sensación disfrutar de un anochecer entre dunas a lomos de un camello! El sol se va acostando mientras la pequeña caravana serpentea por el erg. A oscuras, manteniendo el equilibrio y parte de la dignidad, pierdo el sentido de la orientación mientras subimos y bajamos dunas. Las luces tenues que se empezaron a ver hace un rato se van convirtiendo en un campamiento de jaimas, eso sí, con camas de verdad y baño en el interior.

Los golpes contra una sartén nos despiertan cuando aun es de noche, nos calzamos las botas y a la luz de la luna trepamos por la duna enorme que cierra el campamento por el este, para llegar a la cumbre a tiempo de ver amanecer. El sol comienza a deslumbrar desde Argelia, asomándose desde más allá del Erg Chebbi y dotando de forma a las llanuras de la hamada primero y a las dunas después. Estas cambian de color según las ilumine la luna o el sol aun anaranjado. Allí abajo, en el campamento, los camellos que nos trajeron anoche aun dormitan. Respiramos muy hondo, disfrutamos del momento, de la sensación de estar en otro planeta y casi en otra época.

Los golpes contra una sartén nos despiertan cuando aun es de noche, nos calzamos las botas y a la luz de la luna trepamos por la duna enorme que cierra el campamento por el este, para llegar a la cumbre a tiempo de ver amanecer. El sol comienza a deslumbrar desde Argelia, asomándose desde más allá del Erg Chebbi y dotando de forma a las llanuras de la hamada primero y a las dunas después. Estas cambian de color según las ilumine la luna o el sol aun anaranjado. Allí abajo, en el campamento, los camellos que nos trajeron anoche aun dormitan. Respiramos muy hondo, disfrutamos del momento, de la sensación de estar en otro planeta y casi en otra época.

De regreso al campamento comprobamos el hambre que da trepar por las dunas, y van cayendo las tortitas del desierto bien cargadas de miel, los vasos de zumo de naranja y los tazones de café con leche. Repetimos al revés el desplazamiento de ayer: algo más de una hora de camello, esta vez con luz, diez minutos de Land Rover y volvemos a nuestros coches para tomar la carretera hasta Taouz, donde se acaba el asfalto. Allí nos topamos con guías interesados que nos atemorizan con malas noticias: nuestra idea es hacer un recorrido por pistas hasta Zagora, y nos insisten en que es fácil perderse, que los caminos están poco marcados, que el paso del oued en Hassi Ramlia es imposible, que nos es imprescindible un guía, y que yo soy guía, … Una llamada a través del móvil a un amigo marroquí cambia las perspectivas: las pistas están claras, no hay dificultades ni peligros, el único punto difícil es cruzar el oued en Ramlia, cuando lleguéis al pueblo buscáis a cualquier chaval, le decís que vais de mi parte, y por 20 € os guía por un paso que, de lo contrario, es imposible.

De regreso al campamento comprobamos el hambre que da trepar por las dunas, y van cayendo las tortitas del desierto bien cargadas de miel, los vasos de zumo de naranja y los tazones de café con leche. Repetimos al revés el desplazamiento de ayer: algo más de una hora de camello, esta vez con luz, diez minutos de Land Rover y volvemos a nuestros coches para tomar la carretera hasta Taouz, donde se acaba el asfalto. Allí nos topamos con guías interesados que nos atemorizan con malas noticias: nuestra idea es hacer un recorrido por pistas hasta Zagora, y nos insisten en que es fácil perderse, que los caminos están poco marcados, que el paso del oued en Hassi Ramlia es imposible, que nos es imprescindible un guía, y que yo soy guía, … Una llamada a través del móvil a un amigo marroquí cambia las perspectivas: las pistas están claras, no hay dificultades ni peligros, el único punto difícil es cruzar el oued en Ramlia, cuando lleguéis al pueblo buscáis a cualquier chaval, le decís que vais de mi parte, y por 20 € os guía por un paso que, de lo contrario, es imposible.

Confiando en nuestro amigo, el instinto y el GPS, nos adentramos en las pistas con rumbo Oeste. Con buen ritmo y pistas claras llegamos pronto a Hassi Ramlia, donde el oued Daoura ha bajado violento durante el invierno, y el antiguo cruce sencillo del río es ahora es ahora un infierno de arena en el que penan muchos embragues de atrevidos. Pero con Hamid a bordo es fácil: nos guía a través de un largo rodeo por el N del pueblo, entre trampas de arena, pistas duras del palmeral y la erosión del río desbordado que ha llenado de escalones la antigua llanura. Los Land Cruiser se mueven con soltura por la zona, aun sin bloqueos y con presiones altas, y media hora más tarde, Hamid nos deja en la pista al otro lado del problema, ya apuntando hacia el Tafilalet. Nos da apuro verle bajarse del coche, en plena hamada, pero nos mira con sonrisa de tranquilidad: está en su hábitat natural, se siente seguro. “Y ahora, ¿cómo vuelves?”, le preguntamos con preocupación. “Andando”, dice con naturalidad. “O guiando a otro coche”, añade, y lo subraya con una sonrisa.

Los tiempos en Africa son impredecibles. Los de la burocracia, las visitas, los repostajes y los viajes. No hay quien estime el tiempo necesario para cualquier función, sea sencilla o complicada. Continuábamos por la pista clara aunque algo lenta, pensando en al posible dificultad del paso entre el Djebel Rhart y el Djebel Tadrart, cuando de repente ¡asfalto! La pista desemboca en ¡una rotonda!, correctamente señalizada, de la que salen otra pista y una carretera impecable y recién asfaltada. Como esta novedad no coincide ni con el mapa Michelin 742 ni con ningún navegador, y veo un camión de obra en las cercanías, llegamos hasta él. El camionero y yo no tenemos más idioma en común que el de la amabilidad, y eso basta para dejar claro que la carretera llega a Zagora, nuestro destino del día. En resumen, que la etapa que, según los guías interesados de Taouz era imposible, acaba muchas horas antes de lo previsto en la piscina del Riad Lamane.

Seguimos con lo impredecible: planteamos una larga etapa de dos días, con campamento nocturno en el lago Iriki, a través de los 442 km entre Zagora y Ouarzazate, que incluyen los 128 km de pista que hay entre Mhamid y Foum Zguid. El asfalto se acaba en Mhamid, justo al borde del río Draa. Un invierno lluvioso ha hecho que el deshielo de la primavera multiplique los caudales de los ríos, que se han llevado por delante puentes que construyeron los franceses en la época colonial. Como el que deberíamos utilizar justo ahora. Pero los locales nos aseguran que el lecho del río es de piedra, y que la profundidad es escasa. Pasamos un rato mirando cómo cruzan burros y camellos, y memorizando el recorrido zigzagueante a seguir. Solo que una vez en el Land Cruiser, por no molestar a unos camellos que cruzaban en el otro sentido, me desvío un metro, solo un metro, de la ruta ideal, y el panorama cambia: el lecho cede, el agua comienza a pasar sobre el capó, y no me queda tiempo más que para pisar el acelerador a fondo, girar hacia la zona de menos profundidad y confiar en mi buena suerte. Cuando el segundo coche llega a la otra orilla, preguntamos para confirmar la pista hacia Foum Zguid, y no nos queda otra que reírnos: está al otro lado del río, no hacía falta haberlo cruzado. Repetimos el vadeo, y esta vez yo acierto con la zona de baja profundidad, y el Land Cruiser KDJ120 se sale de ella, de tal modo que parece sumergirse como un buzo para luego surgir de las aguas.

Seguimos con lo impredecible: planteamos una larga etapa de dos días, con campamento nocturno en el lago Iriki, a través de los 442 km entre Zagora y Ouarzazate, que incluyen los 128 km de pista que hay entre Mhamid y Foum Zguid. El asfalto se acaba en Mhamid, justo al borde del río Draa. Un invierno lluvioso ha hecho que el deshielo de la primavera multiplique los caudales de los ríos, que se han llevado por delante puentes que construyeron los franceses en la época colonial. Como el que deberíamos utilizar justo ahora. Pero los locales nos aseguran que el lecho del río es de piedra, y que la profundidad es escasa. Pasamos un rato mirando cómo cruzan burros y camellos, y memorizando el recorrido zigzagueante a seguir. Solo que una vez en el Land Cruiser, por no molestar a unos camellos que cruzaban en el otro sentido, me desvío un metro, solo un metro, de la ruta ideal, y el panorama cambia: el lecho cede, el agua comienza a pasar sobre el capó, y no me queda tiempo más que para pisar el acelerador a fondo, girar hacia la zona de menos profundidad y confiar en mi buena suerte. Cuando el segundo coche llega a la otra orilla, preguntamos para confirmar la pista hacia Foum Zguid, y no nos queda otra que reírnos: está al otro lado del río, no hacía falta haberlo cruzado. Repetimos el vadeo, y esta vez yo acierto con la zona de baja profundidad, y el Land Cruiser KDJ120 se sale de ella, de tal modo que parece sumergirse como un buzo para luego surgir de las aguas.

La pista está muy clara y conducimos en silencio expectante por la inmensa llanura de este lago casi siempre seco. Hay tramos especialmente lisos en los que los coches parecen flotar, y tras muchas horas a baja velocidad por pistas rizadas nos atrevemos a poner cuarta y hasta quinta. Lo que contraría es el viento, que difumina el horizonte y, sobre todo, porque dificultaría enormemente la acampada prevista. Durante varias horas avanzamos intercambiando posibilidades por la radio e imaginando cómo montar las tiendas con esta ventolera, y cómo preparar y disfrutar una cena. En realidad, el objetivo de la acampada era disfrutar de las sensaciones más que de los hechos: montar el campamento, cocinar, hacer una hoguera bajo las estrellas … y si eso no es posible, con tristeza y decepción debemos buscar una alternativa. Que surge al parar algo más adelante: si en el cerro vemos un puesto militar, es que hay alguien con conocimiento del terreno y muchas ganas de hablar. El militar que baja desde el altozano nos explica sus duros turnos de trabajo, habla de soledad y de echar de menos a la familia. Y también de que la tormenta de viento no va a amainar, que no nos recomienda acampar, y que aun llegamos con luz a Foum Zguid, pero mejor por la pista nueva que se abre a nuestra derecha, y no por la que figura en los mapas, que está machacada por los camiones.

El consejo resulta ser utilísimo, porque la pista nueva nos permite llegar, aun de día, a Foum Zguid, como nos había asegurado. En el control militar a la entrada de la ciudad, casi nos reciben con un pésame: éramos por completo ajenos a que el Real Madrid jugaba esa tarde con la Juve en Turín, y más aun a que había perdido por dos a uno. Pero aquellos militares estaban al tanto, y al ver la E de nuestras matrículas, nos supusieron aficionados al fútbol y seguidores del Madrid.

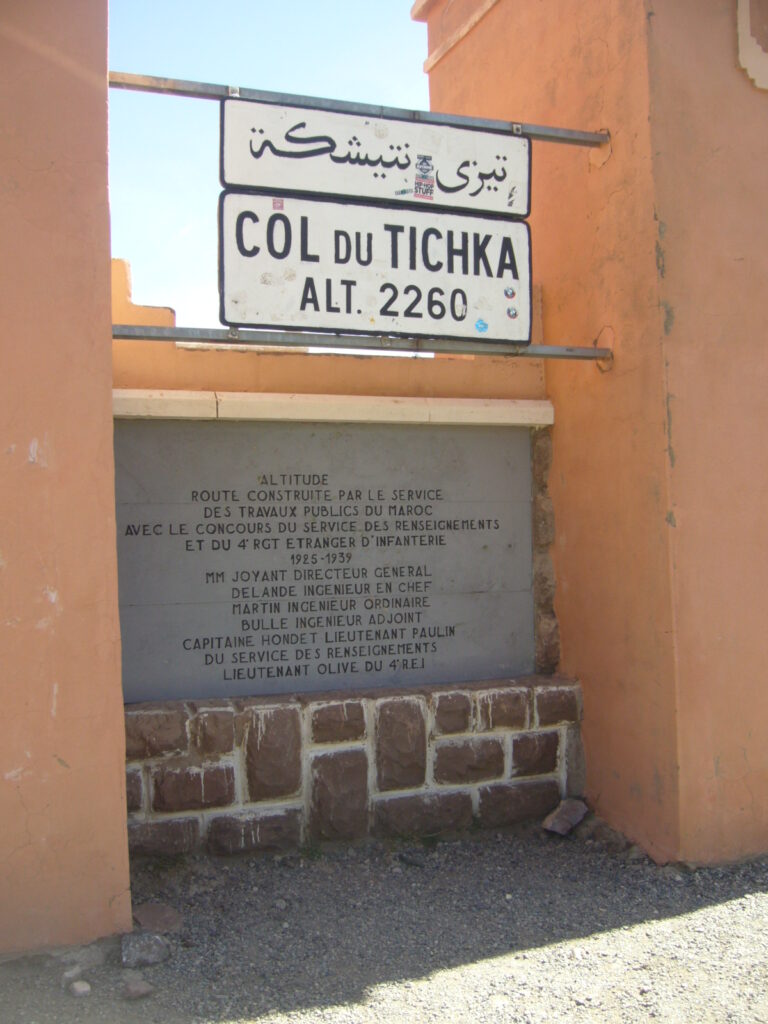

Vivimos un Marruecos distinto, montañoso y rebelde al llegar a Telouet varios días más tarde. La mayoría de los viajeros visita Aït Benhaddou, cercana a Ouarzazate y accesible por carretera. Pocos llegan a Telouet, porque hay casi 80 km de curvas asfaltadas desde Ouarzazate o tramos sin asfaltar y en mal estado si se llega desde Tizi’n’Tichka. Mejor que no vengan, para así visitar en silencio y soledad la kashba del pasha Glaoui, o lo que queda de ella. Muchas zonas del inmenso palacio de adobe se han derrumbado, y las que quedan en pie impresionan por el trabajo de estuco, los techos de cedro policromado y los mosaicos de zelj. Sorprendidos por la belleza del edificio y entristecido por su estado, volvemos a los Land Cruiser para acometer el final del viaje: los algo menos de 140 km hasta Marrakech, cruzando el Atlas por el puerto de Tichka, lo que supone afrontar las obras de mejora de la carretera y las de reparación de los daños del invierno. Al caer la noche, una parrillada de sardinas en un chiringuito en la estruendosa plaza Djemaa el Fnaa nos quita las penas y nos ensordece. Entre risas, concluimos de nuevo que nos gusta viajar por Marruecos con los Land Cruiser. ¿Cuándo volvemos?

Vivimos un Marruecos distinto, montañoso y rebelde al llegar a Telouet varios días más tarde. La mayoría de los viajeros visita Aït Benhaddou, cercana a Ouarzazate y accesible por carretera. Pocos llegan a Telouet, porque hay casi 80 km de curvas asfaltadas desde Ouarzazate o tramos sin asfaltar y en mal estado si se llega desde Tizi’n’Tichka. Mejor que no vengan, para así visitar en silencio y soledad la kashba del pasha Glaoui, o lo que queda de ella. Muchas zonas del inmenso palacio de adobe se han derrumbado, y las que quedan en pie impresionan por el trabajo de estuco, los techos de cedro policromado y los mosaicos de zelj. Sorprendidos por la belleza del edificio y entristecido por su estado, volvemos a los Land Cruiser para acometer el final del viaje: los algo menos de 140 km hasta Marrakech, cruzando el Atlas por el puerto de Tichka, lo que supone afrontar las obras de mejora de la carretera y las de reparación de los daños del invierno. Al caer la noche, una parrillada de sardinas en un chiringuito en la estruendosa plaza Djemaa el Fnaa nos quita las penas y nos ensordece. Entre risas, concluimos de nuevo que nos gusta viajar por Marruecos con los Land Cruiser. ¿Cuándo volvemos?

de los motores de la casa, Paul Rosche, en forma de 200 CV lineales, dóciles, utilizables. Con el motor delantero y longitudinal, propulsión trasera y comportamiento clásico, el pie derecho servía para acelerar, frenar y girar, lo que suponía

de los motores de la casa, Paul Rosche, en forma de 200 CV lineales, dóciles, utilizables. Con el motor delantero y longitudinal, propulsión trasera y comportamiento clásico, el pie derecho servía para acelerar, frenar y girar, lo que suponía BMW, y nació con 286 CV que luego pasaron a 321. Pero le faltaba la emoción que se espera en la conducción de un M3.

BMW, y nació con 286 CV que luego pasaron a 321. Pero le faltaba la emoción que se espera en la conducción de un M3.

o y aun en invierno, descubrí que con las ventanillas subidas y el techo eléctrico plegado, basta subir el derivabrisas y conectar las calefacciones de habitáculo y asiento para que se pueda rodar al aire incluso a 0ºC. Solo que te miran mucho. Y hay que estar atento, porque con el asfalto frío, el control de tracción salta en muchas horquillas de segunda.

o y aun en invierno, descubrí que con las ventanillas subidas y el techo eléctrico plegado, basta subir el derivabrisas y conectar las calefacciones de habitáculo y asiento para que se pueda rodar al aire incluso a 0ºC. Solo que te miran mucho. Y hay que estar atento, porque con el asfalto frío, el control de tracción salta en muchas horquillas de segunda. eso implica) no siempre perfecto, de dos

eso implica) no siempre perfecto, de dos las cuatro salidas de escape, es un reclamo para tuneros. En muchas ocasiones se me han picado Seat

las cuatro salidas de escape, es un reclamo para tuneros. En muchas ocasiones se me han picado Seat bien hecho con maletero y motor dócil. Un cabrio elegante para pasear oyendo música. Y un deportivo implacable.

bien hecho con maletero y motor dócil. Un cabrio elegante para pasear oyendo música. Y un deportivo implacable.