Dakar, capítulo cuarto

A nivel mundial, las competiciones de Cross Country o Raids para coches han tenido una consideración desigual: desde la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se convocaban dos torneos que no tenían categoría de campeonato ni seguimiento fiel, y sin embargo la prueba estrella de la especialidad, el Rallye Dakar, ni era puntuable ni siquiera se encontraba bajo el paraguas de la FIA. Todo esto cambia, y a mejor, desde 2022.

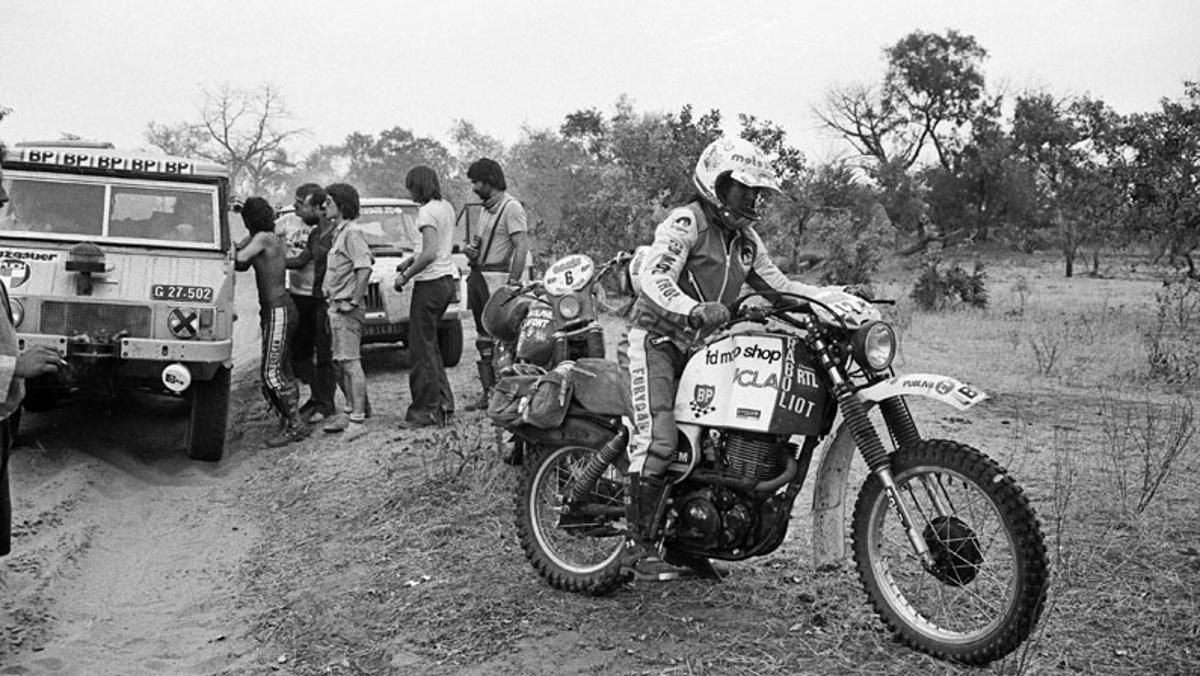

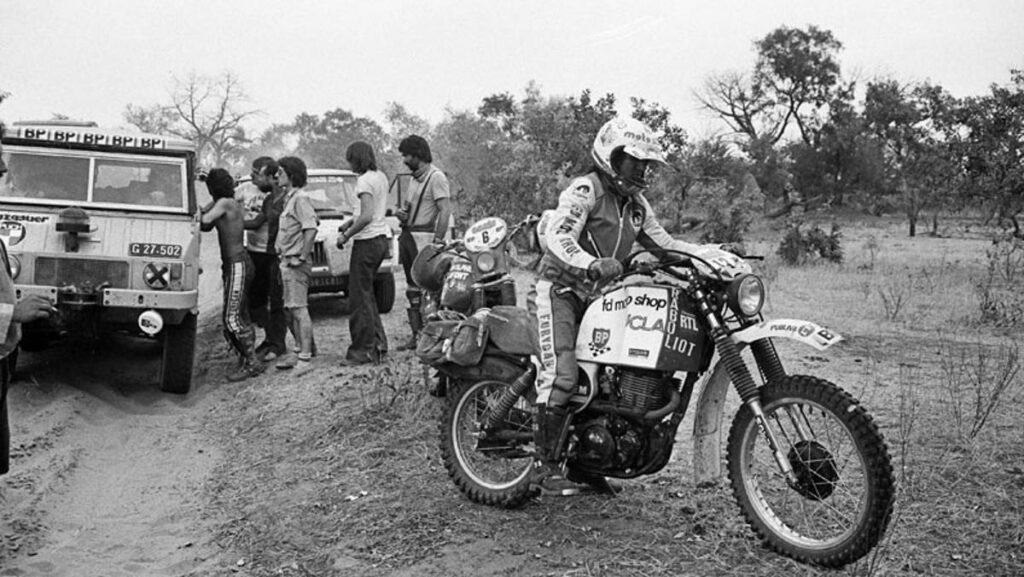

Thierry Sabine creó el Rallye París – Dakar más como una aventura que como una competición automovilística. Aquel lejano 23 de Diciembre de 1978 reunió en el Trocadero de París más a aventureros y románticos que a pilotos profesionales y sus ingenieros. En los años transcurridos, el Dakar ha evolucionado primero hacia los raids y luego hacia los rallyes, hasta que las últimas limitaciones técnicas y de navegación lo recondujeron.

El organizador del Dakar desde hace años es Amaury Sport Organisation (ASO), una empresa francesa especializada en organizar pruebas deportivas de alto nivel al aire libre, como el Tour de Francia o la Titan Desert. Esto otorga al Rallye Dakar un indudable respaldo de seriedad y repercusión en los medios.

Por su lado, la FIA venía convocando tradicionalmente dos torneos anuales con la categoría de “Copa del Mundo”, que es inferior a la de “Campeonato del Mundo”: eran la de Bajas y la de Rallyes Cross Country. Ambas Copas del Mundo tenían reglamentos técnicos y deportivos iguales entre sí y similares a los del Rallye Dakar, pero ninguna de las dos atraía a pilotos, marcas, medios ni patrocinadores con la fuerza del Dakar, a pesar de extenderse por el planeta y por el calendario, y contar con el amparo de la FIA. Es más, las participaciones de las marcas en esas pruebas de las Copas del Mundo se debían más a acciones de interés local o para utilizarlas como entrenamientos de cara al Dakar: era habitual que las primeras pruebas de los coches del Dakar se hicieran en la Baja Aragón, en España, en Julio, y las últimas en la Baja Portalegre, en Portugal, en Octubre.

A finales de Julio pasado la FIA hizo público que unificaba las dos Copas y elevaba el torneo a la categoría de Campeonato del Mundo desde 2022, para formar un calendario liderado por el Rallye Dakar más una serie de pruebas más, aun por determinar, y muy probablemente a escoger entre las mejores de las que formaban las Copas del Mundo. De este modo, este recién nacido Campeonato del Mundo de Rallyes Cross Country sería el séptimo convocado por la FIA, junto con los de Fórmula 1, Rallyes (WRC), Resistencia (WEC), Fórmula E, RallyeCross y Karting. De este modo, el Rallye Dakar avanzaría en su transformación por la supervivencia hasta su cuarto capítulo: tras el africano, el americano y el saudí, ahora toca las galas del Mundial.

En paralelo, la FIA anunció que la promoción del nuevo Campeonato correspondía a la ASO según un contrato firmado para cinco años, y válido por tanto para el periodo de 2002 a 2026. En principio se mantienen las categorías T1, T2, T3 y T4, según el tipo y preparación de los vehículos, y se convocaban Campeonatos del Mundo de pilotos, copilotos y marcas.

La idea de la ASO de cara al futuro es crear una pirámide de evolución similar a la que existe en MotoGP, con sus tres categorías en orden creciente: Moto3, Moto2 y MotoGP, que podría arrancar con los side-by-side o algún otro buggie sencillo, para luego pasar a los T2 (vehículos de serie mejorados) y terminar con los prototipos en T1, ya sean 4×4 o buggies 4×2.

Aquí se topa con las dificultades que plantea el reglamento técnico de la categoría máxima en sus esfuerzos por equilibrar las ventajas y los inconvenientes de los dos tipos de vehículos: 4×4 y buggies. En principio, los 4×4 son algo más pesados, aunque superiores cuando el terreno se vuelve más complicado por trialeras o zonas estrechas, y tienen más posibilidades de salir de un mal paso una vez atascados. Los buggies, más ligeros, son superiores en pistas rápidas. A lo largo de los años, y atendiendo a la evolución técnica de cada uno, el reglamento ha diferenciado las dos categorías, y hasta 2021 permitía a los buggies menor peso, más recorrido de suspensión (350 mm frente a 280 mm) y mayores neumáticos: 17” de diámetro de llanta (16” en los 4×4) y mayor diámetro exterior (940 mm frente a 890 mm). Además, para ayudarles a franquear las zonas más complicadas, o salir de ellas una vez atascados, permitía montar un sistema de hinchado y deshinchado de neumáticos desde el interior. De este modo, podían bajar la presión al llegar, por ejemplo, a una zona de dunas, para estar seguros de no atascarse, y subirla a la salida.

Este planteamiento es correcto hasta que llegamos a los detalles prácticos. En una carrera de muchas pistas rápidas y pocas dunas, los buggies juegan con ventaja, al contrario que en una con montañas, dunas y trialeras. Por otro lado, como ha sucedido especialmente en el Rallye Dakar de 2021, los neumáticos estrechos de los 4×4 tenían una elevada tendencia a pinchar, especialmente por los flancos. En esa carrera, tanto para los Toyota como para los Prodrive, los pinchazos se convirtieron en una pesadilla. Daba igual que montaran los BF Goodrich KDR22+ (goma blanda con carcasa blanda, para arena) que los KDR22 (goma media con carcasa dura, para piedra suelta y etapas rápidas): la posibilidad de pinchar seguía siendo elevada.

De cara a 2022 y siguientes años, y para complicar más el panorama técnico, Audi anunció que dejaba la Fórmula E y que correría el Dakar con un eléctrico. En realidad, dado el kilometraje de las etapas y la autonomía de los eléctricos, iban a preparar un híbrido, para el que no hay un reglamento específico.

Por este motivo, y a toda prisa, la FIA ha reconstruido el reglamento técnico, y ha creado la categoría T1+, que en la práctica unifica las anteriores de T1 para 4×4 y buggies. El cambio más importante es que la anchura máxima pasa a ser de 2.300 mm, 300 mm más que hasta ahora. Para ponerlo en perspectiva, son 114 mm más de anchura que un Humvee o que su versión civil, el Hummer H1. Recordando mis sensaciones el día que probé un H1 por carretera abierta, me da miedo pensar en el manejo de un coche 116 mm más ancho por según qué pistas. Además, el recorrido de suspensión para todos es de 350 mm, el peso máximo sube hasta los 1.950 kg, y todos llevan neumáticos en llanta de 17” y diámetro exterior máximo de 940 mm, equivalente a 37” frente a las 35” anteriores de los 4×4. Son verdaderos “ruedones”, lo que se percibe si pasamos las medidas a las unidades tradicionales en Europa: aproximadamente 295/85 x 17”

A los buggies de esta nueva categoría T1+ se les permite montar sistema de hinchado y deshinchado de neumáticos desde el interior; será su única diferencia con los 4×4.

Además, se ha creado la categoría T1-E, para dar cabida a vehículos híbridos y eléctricos. Desde el punto de vista técnico, los T1-E deben cumplir el reglamento de los buggies de T1+, aunque tengan tracción a las cuatro ruedas.

Este cambio de reglamento ha hecho que tres de las cuatro marcas presentes en el nuevo Campeonato lancen vehículos nuevos: Prodrive, Toyota y Audi.

La primera de ellas ya ha presentado fotos del coche, sin dar más detalles. En Toyota están trabajando en un Hilux de 2,3 m de ancho con un nuevo motor: hasta el momento utilizaban el V8 atmosférico de cinco litros del Lexus RC-F (código: 2UR-GSE), que va a dejar paso al 3.500 cc biturbo del Lexus LS500 (código: V35A-FTS). De hecho, un Hilux 2021 T1 con este motor ya participó, antes del verano, en una carrera del campeonato de Suráfrica, el SACCS.

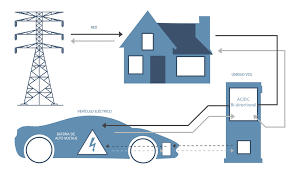

Por el lado del novedoso Audi, la información llega con cuentagotas, en parte por discreción y en parte porque el coche ha evolucionado según le permitía un reglamento que se estaba creando. Se han confirmado sus enormes dimensiones: 4,5 m de longitud, 3,08 m de batalla, 1,95 m de altura y los 2,3 m de anchura máxima permitida. Monta dos motores generadores (MGU) tomados de las Fórmula E, de 250 w y 33 kg cada uno. Se coloca uno en cada eje, para crear un vehículo de tracción a las cuatro ruedas. Estos motores se alimentan de una batería de 13 módulos, con 266 células por módulo, para totalizar 52kWh y 375 kg. La carga de esta batería se realiza de tres maneras: enchufándola (como en un eléctrico convencional o un híbrido enchufable), a través de la frenada regenerativa con los dos MGU (igualmente como en un híbrido o un eléctrico) o porque un motor de inyección directa de gasolina y dos litros de cilindrada (el TFSI del Rallyecross) mueve un tercer motor generador eléctrico (lo que convierte al Audi en un range extender, como el primer Chevrolet Volt, el de 2013, o algunas versiones del BMW i3).

Para alimentar al motor térmico, se monta un depósito de combustible de 295 litros de capacidad. Como el motor TFSI no mueve las ruedas, no es necesaria una curva de potencia amplia, y girará solo entre 4.500 y 6.000 rpm.

Con todo, lo realmente complicado de este coche, a lo que están dedicando su tiempo los ingenieros de Audi, es el programa de gestión y coordinación de los elementos físicos (eléctricos y mecánicos) citados hasta ahora. No olvidemos que el diferencial central es virtual, no hay diferenciales en los ejes, la instalación eléctrica funciona con 12, 48 y 800 v, y hay que gestionar la carga de una batería que tiene tres fuentes de energía: un motor térmico auxiliar, dos motores generadores y un enchufe.

Prueba de esta complejidad es que, comprobada la fiabilidad inicial, las primeras pruebas se han centrado en los programas informáticos que coordinan todas estas funciones.

El lado de Mini se encuentra en una situación diferente. Cuenta con apoyo decreciente de la marca madre, BMW, y el equipo encargado de desarrollo y mantenimiento, el X-Raid, es el que se ha responsabilizado de los nuevos Audi. Por ello, van a evolucionar los coches y ofrecerlos en venta o alquiler a privados de primer nivel. Entiendo que primer nivel de pilotaje y de disponibilidad económica.

Este es el panorama a tres meses y medio de la primera carrera del nuevo Mundial: no hay calendario y los coches están en desarrollo. Seguro que el 1 de Enero de 2022, en Hail (Arabia Saudí), todo estará listo.

A finales del 2019, esos atascos ya obsesivos para ir y volver del trabajo habían pasado de incomodidad anecdótica a problema estructural: un mínimo de dos horas por cada día laborable, que llegaban fácilmente a tres, y me castigaban con madrugones crueles y llegadas a casa tardías y malhumoradas. El primer remedio que se me ocurrió fue un scooter sencillo de segunda mano, pero supondría el riesgo de rodar por los arcenes o entre coches sin el placer de una moto. Y no me iba a apetecer salir los fines de semana a hacer curvas con él, luego lo iba a percibir como un gasto para ir a trabajar con menos esfuerzo, y no como una inversión para disfrutar.

A finales del 2019, esos atascos ya obsesivos para ir y volver del trabajo habían pasado de incomodidad anecdótica a problema estructural: un mínimo de dos horas por cada día laborable, que llegaban fácilmente a tres, y me castigaban con madrugones crueles y llegadas a casa tardías y malhumoradas. El primer remedio que se me ocurrió fue un scooter sencillo de segunda mano, pero supondría el riesgo de rodar por los arcenes o entre coches sin el placer de una moto. Y no me iba a apetecer salir los fines de semana a hacer curvas con él, luego lo iba a percibir como un gasto para ir a trabajar con menos esfuerzo, y no como una inversión para disfrutar. Una vez recogida mi moto resplandeciente, el mismo día del estreno del Lexus UX, los primeros kilómetros supusieron un cúmulo de sensaciones. Por ejemplo, confirmar desde la visión de la moto que en los atascos los automovilistas leen el periódico, desayunan, se maquillan, envían mensajes, … y a veces hasta conducen. También que algunos motoristas, en medios de esos mismos atascos, circulan por los arcenes a velocidades para mí insanas. Por prudencia, cuando esto me sucedía, me echaba a un lado en el primer hueco y les dejaba pasar.

Una vez recogida mi moto resplandeciente, el mismo día del estreno del Lexus UX, los primeros kilómetros supusieron un cúmulo de sensaciones. Por ejemplo, confirmar desde la visión de la moto que en los atascos los automovilistas leen el periódico, desayunan, se maquillan, envían mensajes, … y a veces hasta conducen. También que algunos motoristas, en medios de esos mismos atascos, circulan por los arcenes a velocidades para mí insanas. Por prudencia, cuando esto me sucedía, me echaba a un lado en el primer hueco y les dejaba pasar.

Igualmente la vida de la Orbea Oiz en 2020 quedó condicionada por el coronavirus, porque el confinamiento limitó su uso y prácticamente toda la temporada de carreras quedó suspendida. Antes de que se parara el mundo me había inscrito en La Matanza, una prueba con fama de buena organización y recorrido espectacular aunque difícil. El punto clave de lo que me pasó en esa gélida mañana de Enero consistió en la mezcla de la dificultad del recorrido con un viento fuerte y racheado: cada vez que salía de una zona protegida por rocas o árboles, el viento me tambaleaba, y me daba miedo que me tirara en zonas de escalones o roca suelta. Con casi una hora de carrera llegó una caída en la única zona sin piedras desde la salida, y empecé a preocuparme. Y media hora después, en una zona de inacabables losas de granito, un participante que rodaba por delante de mi acabó igualmente en el suelo. No tenía ganas de volver a casa vendado y en una ambulancia de Protección Civil, justo en aquel punto veía, unos kilómetros a la derecha, el pueblo de Valdemanco, donde estaba aparcado mi Lexus UX, y monte arriba me parecía adivinar una carretera que debía llevar al pueblo. Decidí que era mejor aparcar el amor propio y optar por la seguridad, y por segunda vez en mi vida me retiré de una carrera de bicis de montaña.

Igualmente la vida de la Orbea Oiz en 2020 quedó condicionada por el coronavirus, porque el confinamiento limitó su uso y prácticamente toda la temporada de carreras quedó suspendida. Antes de que se parara el mundo me había inscrito en La Matanza, una prueba con fama de buena organización y recorrido espectacular aunque difícil. El punto clave de lo que me pasó en esa gélida mañana de Enero consistió en la mezcla de la dificultad del recorrido con un viento fuerte y racheado: cada vez que salía de una zona protegida por rocas o árboles, el viento me tambaleaba, y me daba miedo que me tirara en zonas de escalones o roca suelta. Con casi una hora de carrera llegó una caída en la única zona sin piedras desde la salida, y empecé a preocuparme. Y media hora después, en una zona de inacabables losas de granito, un participante que rodaba por delante de mi acabó igualmente en el suelo. No tenía ganas de volver a casa vendado y en una ambulancia de Protección Civil, justo en aquel punto veía, unos kilómetros a la derecha, el pueblo de Valdemanco, donde estaba aparcado mi Lexus UX, y monte arriba me parecía adivinar una carretera que debía llevar al pueblo. Decidí que era mejor aparcar el amor propio y optar por la seguridad, y por segunda vez en mi vida me retiré de una carrera de bicis de montaña. Otro de los puntos clave del parque móvil en el año de Covid fue la venta del Land Cruiser HDJ80, cerrada finalmente en Septiembre después de casi dos años de esfuerzos. Muchos de los curiosos detalles de ese proceso se contaron en una anterior de entrada de este blog. La consecuencia inmediata de la venta del Land Cruiser es que mi parque móvil está en mínimos desde hace dos décadas, con un garaje con cierta tristeza por los huecos. Con la economía en fase de incertidumbre no es momento de aventuras, solo de mantenerse al día de la evolución del mercado. Sí tengo claro que el mundo de la automoción está cambiando, y pasan a ser especies en peligro de extinción los vehículos con motor térmico y cambio manual. Por ello, el pliego de condiciones que ha de cumplir el vehículo que ocupe el hueco del garaje empieza por motor de gasolina, atmosférico, con un mínimo de seis cilindros. Y continua por un cambio manual, propulsión trasera y poca electrónica. Además, debe ofrecer muchas sensaciones y elevada implicación al conductor, sin olvidar que debe ser una compra emocional, un flechazo que ilusione. Como remate, debe ser un vehículo con la fiabilidad necesaria para permitir un uso frecuente, lo que se expresa en un mínimo de comodidad, maletero para un equipaje de fin de semana largo de dos personas, aire acondicionado y calefacción que funcionen, y una relación impecablemente directa entre girar la llave de contacto y que el motor arranque. No hay tantos candidatos que cumplan todas las condiciones, quizá en doce meses uno de ellos esté en mi garaje.

Otro de los puntos clave del parque móvil en el año de Covid fue la venta del Land Cruiser HDJ80, cerrada finalmente en Septiembre después de casi dos años de esfuerzos. Muchos de los curiosos detalles de ese proceso se contaron en una anterior de entrada de este blog. La consecuencia inmediata de la venta del Land Cruiser es que mi parque móvil está en mínimos desde hace dos décadas, con un garaje con cierta tristeza por los huecos. Con la economía en fase de incertidumbre no es momento de aventuras, solo de mantenerse al día de la evolución del mercado. Sí tengo claro que el mundo de la automoción está cambiando, y pasan a ser especies en peligro de extinción los vehículos con motor térmico y cambio manual. Por ello, el pliego de condiciones que ha de cumplir el vehículo que ocupe el hueco del garaje empieza por motor de gasolina, atmosférico, con un mínimo de seis cilindros. Y continua por un cambio manual, propulsión trasera y poca electrónica. Además, debe ofrecer muchas sensaciones y elevada implicación al conductor, sin olvidar que debe ser una compra emocional, un flechazo que ilusione. Como remate, debe ser un vehículo con la fiabilidad necesaria para permitir un uso frecuente, lo que se expresa en un mínimo de comodidad, maletero para un equipaje de fin de semana largo de dos personas, aire acondicionado y calefacción que funcionen, y una relación impecablemente directa entre girar la llave de contacto y que el motor arranque. No hay tantos candidatos que cumplan todas las condiciones, quizá en doce meses uno de ellos esté en mi garaje.

Retomé los contactos que estaban en marcha, y seguí hablando con belgas, austriacos y más alemanes. Como Oliver, bastante pesado, que dudaba entre mi HDJ80 y otro similar a casi el mismo precio, que había localizado en Mallorca. O como Christian, alemán afincado en Canarias que le compraba Land Cruisers a un amigo, este sí residente en Alemania, que los restauraba. Crucé con Christian decenas de mensajes por WhatsApp, tuvimos casi diez llamadas de teléfono, y terminé enviándole en total una descripción detallada del coche, tres vídeos específicos que me pidió y un total de 67 fotos. Y desapareció.

Retomé los contactos que estaban en marcha, y seguí hablando con belgas, austriacos y más alemanes. Como Oliver, bastante pesado, que dudaba entre mi HDJ80 y otro similar a casi el mismo precio, que había localizado en Mallorca. O como Christian, alemán afincado en Canarias que le compraba Land Cruisers a un amigo, este sí residente en Alemania, que los restauraba. Crucé con Christian decenas de mensajes por WhatsApp, tuvimos casi diez llamadas de teléfono, y terminé enviándole en total una descripción detallada del coche, tres vídeos específicos que me pidió y un total de 67 fotos. Y desapareció.