Los coches del Dakar de 2026

Un Enero más arranca el Rallye Dakar. Para los coches hay dos categorías, la más espectacular y conocida es la T1+ o Ultimate, prototipos pensados para sobrevivir en la carrera más dura del mundo; la de coches de serie se llama T2 o Stock y estrena reglamento y participantes.

Para la edición de 2026, las novedades en la categoría de prototipos se centran en la evolución de los coches oficiales de las tres marcas que ya participaron en 2025: Ford, Dacia y Toyota. Y en la categoría de vehículos de serie, que para 2026 estrena reglamento y nombre (“Stock”), las novedades las ponen Defender y Toyota. Claro que si uno se pone a repasar el derroche de tecnología de los vehículos actuales, se recuerda con cariño a los que participaban en las primeras ediciones, a finales de los ’70 y principios de los ’80, aquellas joyas sencillas, de las que ahora nos parece asombroso que fueran capaces de recorrer las pistas que separaban París de Dakar.

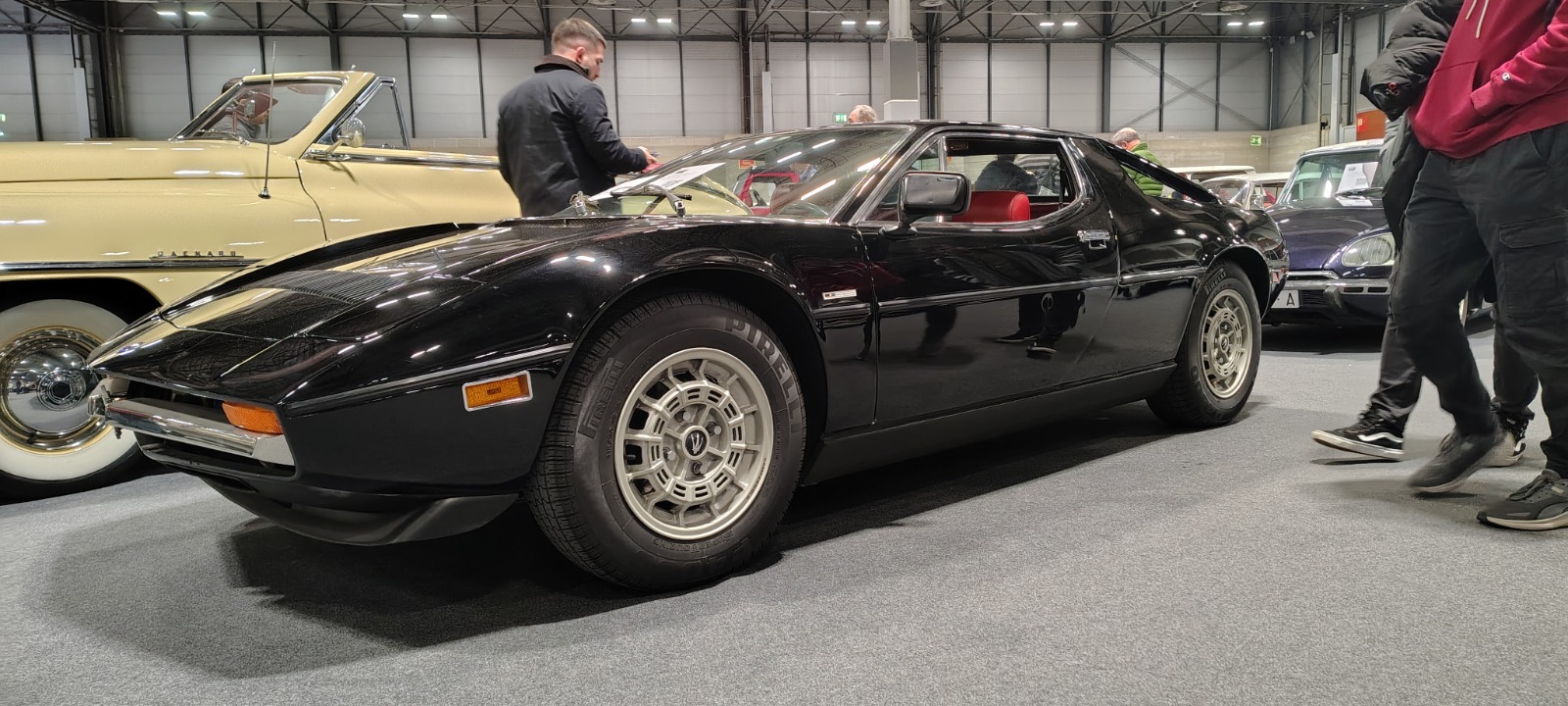

Las primeras ediciones del Dakar, las africanas de hace ahora más de cuarenta años, vieron la participación de vehículos que hoy calificaríamos de artesanales, románticos y pretenciosos. Eran poco más que vehículos de serie, todoterrenos o no, adaptados artesanalmente, con más ilusión que tecnología, para enfrentarse a Africa. De entre todas aquellas joyas es imprescindible recordar las iniciativas de Claude y Bernard Marreau, que se hicieron populares como “los hermanos Marreau”. En el taller de su padre en Nanterre (Francia), habían preparado un Renault 12 Gordini con el que batieron en 1971 el récord de tiempo en el recorrido de Ciudad del Cabo (Suráfrica) a Argel (Argelia): solo 8 días y 22 horas. Con esa experiencia, cuando se convocó la primera edición del Dakar, la de 1979, estaba claro que no podían faltar, solo que no tenían presupuesto. Negociaron el precio de la inscripción a la baja con Thierry Sabine, el organizador, y ese descuento les permitió inscribirse, después de lo cual solo les quedaba el equivalente a mil Euros para preparar el coche. La solución consistió en montar, en el taller de su padre, y con lo que había disponible por allí, un Renault 4 con motor de R5 Alpine de grupo 2, con 137 CV, y adoptar una transmisión Sinpar a las cuatro ruedas. Como la carrocería era baja y temían engancharse en las dunas, sacaron el escape por encima de la carrocería, y se hicieron conocidos por el silenciador recorriendo el techo.

En los años siguientes participaron con inventos similares, en función de disponibilidad, presupuesto y el apoyo que recibían de Renault: un año en que la marca les pidió que promocionaran el Renault 18 familiar, fabricaron uno con aspecto de utilitario para llevar a los niños al colegio, solo que con un motor V6 de 160 CV y tracción a las cuatro ruedas. Llegaron a Dakar y alcanzaron la novena posición.

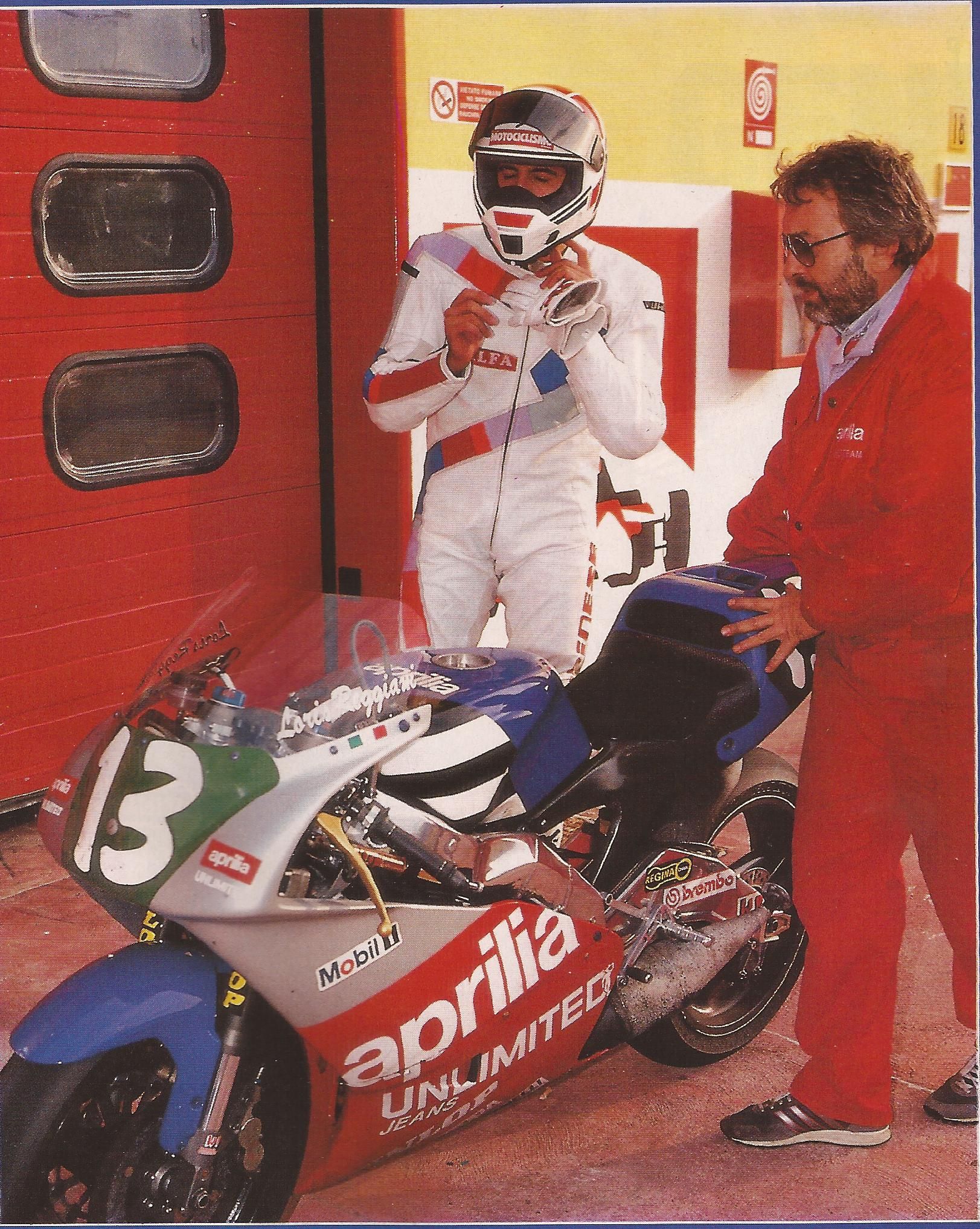

Otro recuerdo inevitable es el de Freddy Kottulinski y su VW Iltis. En 1932, cuando Múnich era parte de la República de Weimar, nació allí Winfried Philippe Adalbert Karl Graf Kottulinsky Freiherr von Kottulin, al que afortunadamente se le conocía solo como Freddy Kottulinski. Después de ser tres veces campeón de Europa de Fórmula 3 y de correr en rallies, el grupo Volkswagen le contrató para participar en el Dakar de 1980 de cara a promocionar el Iltis. Era este un 4×4 de uso militar que VW había diseñado tomando como base un modelo antiguo, el DKW Munga. Se había equipado con el motor EA827 de VW de 1.700 cc y 75 CV, y se había ofrecido a los ejércitos alemán y francés, que necesitaban jubilar los vehículos TT que utilizaban en el momento. En VW pensaron que no había mejor promoción posible para un vehículo todoterreno que participar en lo que ya se calificaba como la carrera más dura del mundo, y que además estaba organizada por franceses, lo que suponían les serviría de ayuda para conseguir el contrato de su ejército.

Roland Gumpert era el director del proyecto Iltis, y consiguió que Ferdinand Piëch, entonces director de VW, aprobara la participación en el Dakar, y que Kottulinski aceptara correr. Se montó un equipo con cuatro Iltis, tres de ellos de serie (salvo que el motor se modificó para que ofreciera 110 CV), y un cuarto con un motor Audi de cinco cilindros y 160 CV, en el que se cargaron 300 kilos de recambios. Esta unidad estaba pilotada por el propio Roland Gumpert. Mientras, Kottulinski se encargó de entrenar a los mecánicos en la conducción extrema necesaria para llegar a Dakar. El éxito fue total: Kottulisnki ganó la carrera en la categoría de coches, VW consiguió el contrato del ejército alemán, y durante los siguientes 25 años, hasta su jubilación, Kottulinski dirigió el Fahrsicherheitstraining de Audi, la escuela de conducción segura.

Por supuesto, el éxito no fue tan sencillo como parece, y en la carrera hubo todo tipo de penalidades: en una de las etapas, una piedra dañó el diferencial trasero y una transmisión del coche de Gumpert, por lo que desmontaron la transmisión trasera y continuaron la etapa solo con tracción delantera. Unos kilómetros más adelante, otra piedra se cargó el palier del lado delantero izquierdo, así que Gumpert y Löffelmann, su copiloto, lo desmontaron, bloquearon el diferencial delantero (el Iltis tenía tres bloqueos de diferencial) y se hicieron los 250 kilómetros que les quedaban para acabar la etapa con tracción solo en la rueda delantera derecha. Es decir, llegaron una vez más al campamento con su almacén de recambios a bordo, para que los cuatro coches del equipo pudieran continuar en carrera.

Estas anécdotas, a mitad de camino entre la épica y el romanticismo, corresponden a otra época, en la que se participaba con coches sencillos, fáciles de reparar por los participantes o los mecánicos locales, y cuando no había marcas ni patrocinadores representados. En la actualidad, con el Dakar prácticamente retransmitido en directo a través de cadenas de televisión, redes sociales y marcadores GPS, con presupuestos elevados en las marcas que buscan victorias, y patrocinadores en busca de repercusión, el reglamento obliga a otro tipo de vehículos.

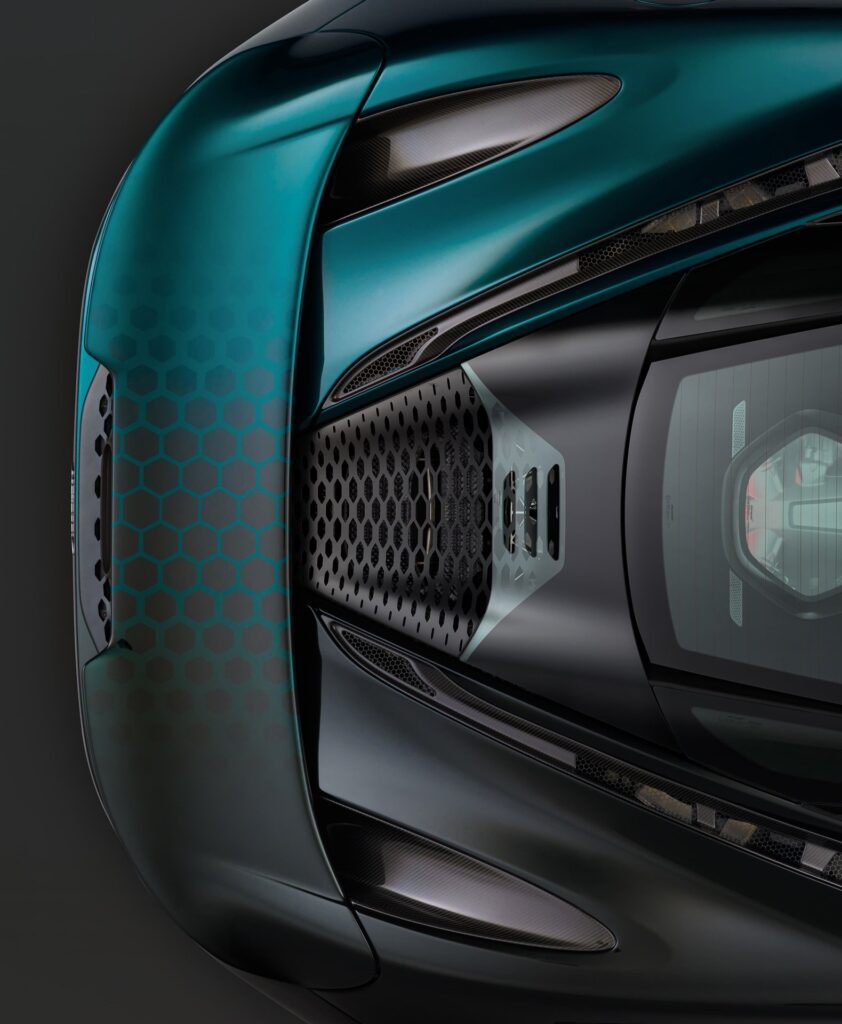

La categoría máxima se llama T1+ o Ultimate, y ha desarrollado su propia tecnología, al heredar ingenieros de otras especialidades, que aplican principios aerodinámicos al diseño de los coches, algo impensable en la era de los Iltis y los hermanos Marreau. Al hablar de aerodinámica, las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza proceden de los monoplazas de circuito, y se centran en reducir la resistencia aerodinámica y aumentar la presión hacia el suelo, la deportancia, para que el coche no se levante a alta velocidad. Por supuesto que rodando por el campo a menos de 200 km/h estos conceptos no tienen importancia, y los objetivos de la aerodinámica de los coches del Dakar van por otro lado.

Estos vehículos ruedan durante varias horas seguidas con alto régimen de motor, lo que significa generando mucho calor, y en ocasiones al motor se le exige el máximo rodando a baja velocidad. Esto significa que las necesidades de refrigeración del motor se deben alcanzar aunque la velocidad a la que entra el aire a los radiadores, la velocidad del coche en definitiva, sea inferior a 40 km/h. Tampoco debemos olvidar la siguiente fase de ese proceso: el aire que se ha calentado al pasar por los radiadores debe salir al exterior. Lo mismo se aplica a la refrigeración de los frenos, de los amortiguadores y del propio habitáculo. Este se debe sellar para que el polvo en suspensión no dificulte la visión de piloto y copiloto ni su respiración, y a la vez se debe ventilar para mantener la proporción de oxígeno imprescindible. También debe cumplir el precepto del reglamento según el cual debe estar aislado del motor y del depósito de combustible en caso de incendio. Y, por otro lado, es necesario que la temperatura de este habitáculo se mantenga en un espectro razonable, para que la tripulación desarrolle varias horas de trabajo duro con un mínimo de comodidad.

La aerodinámica trabaja para conseguir estos objetivos, a base de colocar las entradas de aire en las zonas de alta presión en las que no haya aire ya calentado: por ejemplo, no se debe ubicar un radiador detrás de otro. Por su parte, las salidas de aire detrás de cada radiador deben ubicarse en zonas de baja presión, para que el aire caliente fluya al exterior. La dificultad está no solo en localizar esas zonas, también en encontrar las muchas que hacen falta para los radiadores del motor, los frenos, los amortiguadores, el habitáculo, los elementos electrónicos, y hasta el depósito de combustible.

A este respecto viene bien como ejemplo un incidente de los Toyota Hilux con motor diésel que se empleaban hasta 2015: la bomba de combustible impulsa el gasóleo hasta la bomba, colocada junto al motor; allí se comprime, por lo que se calienta, y el sobrante regresa al depósito por el tubo de retorno. Este combustible sobrante se une al del depósito y de nuevo es bombeado hasta el motor. En determinadas circunstancias, el combustible estaba tan caliente que, al llegar al motor superaba la temperatura de seguridad y, ante la posibilidad de entrar en combustión en la propia bomba, los sensores de la electrónica paraban el motor. Cada vez que se daba este incidente, y después de un tiempo de enfriamiento, el motor arrancaba de nuevo sin haber dejado huella de su fallo, y los mecánicos desmontaban y montaban una y otra vez sin entender lo que pasaba. Una vez que se descubrió el origen del problema, la solución pasó por montar, en el retorno al depósito, un tubo metálico con forma helicoidal detrás de la cabina, que al ser una zona de aire fresco en calma, el gasóleo se enfriaba antes de volver al depósito.

Los compromisos entre aerodinámica y refrigeración son los que hacen a las marcas escoger entre motores sobrealimentados, como Toyota y Dacia, o atmosféricos, como Ford. La ventaja del motor turbo, como el del Toyota Hilux o el del Dacia, es un incremento de par y una reducción del consumo: el primero hace más sencilla una conducción basada en la permanente improvisación, porque en los raids los tramos son secretos. El segundo tiene más importancia de la que en principio parece: los consumos en zonas de arena pueden llegar a los 60 litros cada 100 kilómetros, lo que obliga a montar depósitos enormes, de hasta 550 litros. Considerando una densidad media de la gasolina de 0,7 kilos/litro, estamos lastrando al coche en la salida con casi 400 kilos, a sumar a los 2.010 de peso mínimo del vehículo. La segunda parte de esta pega consiste en que, al final de la etapa, ese mismo coche pesa 400 kilos menos, por lo que será imprescindible que el depósito esté centrado en el vehículo para que no lo desequilibre al vaciarse, y también que la puesta punto de las suspensiones sea válida para un rango de pesos tan amplio.

Claro, que los motores sobrealimentados tienen la contrapartida de necesitar intercambiadores que enfrían el aire ya comprimido antes de conducirlo a la admisión, lo que se suele llamar intercoolers. Esto supone que hacen falta más entradas de aire fresco y más salidas de aire calentado, a añadir a las habituales. Por eso Ford ha preferido montar un motor atmosférico, un V8 de cinco litros, con el que se ahorra los intercoolers y su fontanería.

Otra necesidad aerodinámica de los coches del Dakar, en la que no siempre se piensa, es que de cuando salen volando entre dunas o en pistas rápidas, el aterrizaje se debe realizar simultáneamente, o casi, con las cuatro ruedas. Volar y caer de morro reduce la visibilidad de los tripulantes y fuerza la suspensión delantera; volar y caer con las ruedas traseras también limita la visibilidad, y puede llegar a provocar un giro hacia atrás, de modo que el vehículo aterrice en vertical, sobre su parte trasera. Mejor no pensar en las consecuencias.

Para rematar las dificultades de la aerodinámica y del diseño de estos coches, hay que considerar la visibilidad de piloto y copiloto en las circunstancias de carrera. En los ascensos pronunciados, como los de dunas, un morro alto impide ver la pista. Y un morro bajo no deja suficiente espacio al radiador que se esconde en el frontal, ni a su entrada de aire frío ni a su salida de aire caliente. Por eso llama la atención que Dacia y Toyota hayan coincidido en una solución que de un golpe resuelve cuestiones de aerodinámica, refrigeración, visibilidad y hasta imagen de marca. La receta consiste en que se diseña un morro bajo, que permita buena visión para los tripulantes dejando espacio para el radiador y su salida de aire en el capó motor. A continuación se coloca un alerón sobre la parte frontal del morro, que conduzca el aire y facilite la salida del que se ha calentado al pasar por el radiador. Entre el morro bajo y la cara inferior del alerón se pone, bien visible y en acabado cromado, el logotipo de la marca, y piloto y copiloto ven la pista también por el hueco entre el morro y el alerón.

También a la hora de enfrentarse a un mar de dunas es necesario tener visión por el lateral, de cara a localizar salidas alternativas si la que se tiene delante no es válida. En la edición de 2025 se hicieron populares los vídeos en los que se veía a Mitch Guthrie, el piloto estadounidense del Ford Raptor oficial, cruzando esas zonas de dunas con su puerta de ala de gaviota abierta para ver el terreno. La abría (o mejor dicho la subía) cada vez que llegaba a una zona de dunas, y la cerraba (o la bajaba) al superarla. Por eso en el Raptor de 2026 han variado la forma de la puerta, con la línea de cintura bajando al llegar al montante A, de modo que desde el puesto de conducción se ve mejor la zona inmediatamente anterior al coche.

Una peculiaridad más de las suspensiones, a añadir a su adaptación a la variación del peso durante la etapa, es que en una misma etapa el firme es variado, y sus características deben adaptarse a esos cambios. Una pista rápida con posibles vuelos necesita hidráulico de alta velocidad duro, con muelles igualmente duros y un hidráulico fuerte a extensión que frene esos muelles. Una zona de dunas bajas exige al hidráulico de baja velocidad y debe recuperar despacio a extensión. Y en todas esas circunstancias, el amortiguador no debe alterar su comportamiento por exceso de temperatura. Para ello hay depósitos adicionales de aceite en el exterior, con los que se aumenta la cantidad total de aceite y se facilita su refrigeración.

El trabajo que desarrollan las tripulaciones de los coches del Dakar requiere de un mínimo de comodidad o, al menos, que la incomodidad no sea excesiva. Ya se mencionó al hablar de aerodinámica la importancia de que no entre polvo al habitáculo. De cara a mantener su temperatura dentro de lo razonable, se suele montar un mínimo equipo de aire acondicionado, para que no robe en exceso potencia al motor. Su eficacia, por tanto, es limitada: en el Dacia Sandraider, consigue que la temperatura del habitáculo se reduzca en 10ºC, lo que significa que en ocasiones puede llegar a los 50ºC.

Por si todos estos condicionantes fueran pocos, hay que pensar también en que durante una etapa los participantes deben realizar pequeñas intervenciones en los coches, desde cambiar ruedas pinchadas a reparaciones de urgencia. Para no aumentar mucho el peso en coches ya de por sí pesados, se limita enormemente la carga de piezas y herramientas. Se suele llevar solo una pistola eléctrica para cambiar las ruedas, más algunas herramientas básicas, y si no son suficientes, se debe esperar a que lleguen compañeros de equipo o el camión de asistencia. La obsesión por el peso es tal que no se lleva más de medio litro de aceite de motor, de modo que todo lo que sea superior a una mínima pérdida, no tiene remedio. Y al no llevar gatos, si fallan los hidráulicos encastrado en el chasis, no hay manera de levantar el coche.

Algo tan en principio inocente como el alojamiento y la sujeción de las ruedas de repuesto tiene más exigencia de la que parece. El reglamento prohíbe y castiga dejar residuos en la carrera, por lo que un neumático destrozado o una llanta partida se deben cargar en el coche hasta el fin de la etapa. Por otro lado, como los neumáticos (especialmente en la categoría Ultimate) son enormes, y las llantas no pueden ser de magnesio, pesan de modo preocupante: el conjunto de cada llanta y neumático de un Dacia pesa 46 kilos. Ahora pensemos en lo que hace la tripulación si surge un pinchazo después de bastantes horas encerrado en el habitáculo: hay que liberar el cinturón de cinco apoyos, soltar la conexión de comunicación y salir de un coche incómodo. Antes de que el coche suba con los gatos hidráulicos del chasis, el copiloto afloja las tuercas con la llave eléctrica mientras el piloto suelta una rueda de repuesto y baja esos 46 kilos a pulso. El copiloto saca la rueda pinchada y alza la nueva a mano, para a continuación apretar las tuercas. A la vez, el piloto traslada la rueda pinchada (o rajada, reventada, partida, …) hasta su alojamiento, en el que debe caber independientemente de su estado de deterioro, donde se debe poder fijar de modo que aguante unos cientos de kilómetros de baches más. Algún equipo de fábrica se ha enfrentado al hecho de que sus impecables alojamientos de rueda no servían para llantas dañadas, o que la tapa del alojamiento no cerraba si el neumático había reventado.

Y no quiero cerrar el repaso a los T1+ sin mencionar el inmenso tamaño de sus neumáticos y ponerlo en perspectiva. Con el reglamento actual, la medida habitual es 37 x 12´5 R17, que traducido a la denominación corriente en coches es 317/80 R 17. Hablamos de un diámetro exterior de 940 mm, difícil de entender salvo teniendo el neumático delante. Durante muchos años, una medida habitual en vehículos TT era 235/85 R16, que tiene un diámetro de 806 mm, y da un servicio formidable, como comprobé en mi Land Cruiser LJ70 por el norte de Africa, y en el KDJ95 con el que corrí en el nacional de Raids. Por su tamaño y peso, a mi Land Cruiser HDJ80 le monté algo más grande, unas 255/85 R16, y aun así su medida exterior era solo de 840 mm, ¡10 cm menos que en T1+!

La categoría de vehículos de serie del Dakar, y ahora del Mundial de Rallye Raids, ha pasado por varias etapas y ha tenido diversos nombres. En el inicio de la especialidad, allá por finales de los ’70, no había separación de “vehículos de serie” y “vehículos preparados”, porque se corría con artefactos tan peculiares como los VW Iltis o los diversos inventos de los hermanos Marreau. Pasado un tiempo, las marcas se integraron en la especialidad, y hubo que distinguir lo que no eran mas que mejoras bienintencionadas de todoterrenos de calle hechas por aficionados, de los trabajos serios realizados por fábricas con el objetivo de ganar. Se crearon entonces una categoría T1, en la que se permitía participar a coches de serie con escasas modificaciones, enfocadas básicamente en la seguridad, y una T2 para preparaciones más profundas o prototipos. Unos años más tarde se intercambiaron las denominaciones, porque parecía que los prototipos estaban por detrás de los coches de serie.

Con una u otra denominación, solo un fabricante, Toyota, ha participado regularmente en la categoría de serie, y siempre con el objetivo de poner a prueba sus Land Cruiser de la gama Station Wagon: empezó con los HDJ80, luego pasó a los HDJ100 y VZJ200, y actualmente toma parte con el 300 GR Sport. En total ha vencido en doce ediciones en esta clase T2. La pega a la que se ha enfrentado la categoría en los últimos años es que los recorridos eran cada vez más de rallye y menos de raids, y para un vehículo de serie con la preparación que permitía el reglamento en vigor hasta ahora, los tiempos de las etapas eran bastante más lentos que los de los prototipos, si es que el coche no quedaba dañado hasta obligar a la retirada.

Ya en las últimas ediciones africanas oí por el campamento la frase “el peor error que puede cometer el piloto de un T2 es intentar seguir a un T1”. Este hecho ha forzado inscripciones cada vez más escuálidas en la categoría, hasta quedar por debajo de la media docena de coches. Para revertir la situación, la FIA modificó el reglamento a finales de 2024, sin que diera tiempo a los participantes para presentar coches acordes a las nuevas reglas en la edición del Dakar de Enero de 2025. Por eso, el estreno de los coches con las nuevas normas tiene lugar ahora, en Enero de 2026.

La diferencia entre el reglamento antiguo y el nuevo se centra en que permite mejoras en las suspensiones y en los frenos, y autoriza aumentar algunas dimensiones externas, como la anchura de los ejes, mientras obliga a mantener el aspecto externo. De este modo las marcas siguen mostrado un vehículo que se parece mucho por fuera al de serie, mientras aumentas sus prestaciones de modo que puedan afrontar con cierta seguridad los rapidísimos tramos actuales.

El peso mínimo del vehículo es el mismo que el de homologación; esto permite compensar los kilos que se ahorran al eliminar asientos, tapizados, insonorización, y otros elementos innecesarios en competición, con el peso que se añade con jaula antivuelco y los refuerzos. Para evitar la aparición de prototipos disfrazados de vehículos de serie, se exige que se hayan fabricado al menos mil unidades en doce meses consecutivos. El motor debe ser el de serie, y se permite cambiar la gestión electrónica para así compensar la potencia que se pierde al montar una brida que restringe el paso de aire de admisión. Recuerdo que mi KDJ125 con una ECU especial tenía exactamente la misma potencia que el de serie aunque con menos par: lo que se ganaba en potencia máxima con la electrónica era lo que se perdía con la brida. También se pueden cambiar el radiador de refrigerante, los inyectores, el filtro de aire y su caja, y el escape. Está prohibido, eso sí, cualquier sistema que permita variar la presión de los neumáticos mientras se rueda, algo que sí se autoriza para los camiones.

Con este reglamento, Toyota presenta una versión renovada de su 300 GR Sport, que estrenó a finales de 2025 en la Baja Morocco y en el Rallye de Marruecos. No han entrado en detalles sobre los cambios, aunque los pilotos reconocen que el coche es más rápido, más por la mejora de las suspensiones que por tener más potencia, y que afortunadamente también los frenos han mejorado. No olvidemos la importancia de los frenos en esta especialidad: estamos hablando de vehículos que, a plena carga y con el depósito de combustible lleno, están por encima de las dos toneladas y media, que ruedan con facilidad más allá de los 150 km/h, y que deben frenar sobre tierra, arena, piedras o una mezcla de los tres, con neumáticos de tacos. Mis recuerdos como copiloto en una KZJ95 a 150 km/h por pistas estrechas del Mundial en Portugal aun me quitan el color de la cara, porque la pregunta “¿Y si ahora hubiera que frenar de repente?” tenía una respuesta angustiosa.

El recién llegado a la categoría es Land Rover, a través de su marca Defender. Sorprende que, de los dos fabricantes de vehículos TT más destacados y prestigiosos, uno de ellos, Toyota, sea un habitual de la categoría de serie con sus Land Cruiser, y el otro, Land Rover, no hay participado nunca de modo oficial ni con los Defender ni con los Range Rover. Sí, han participado muchos Range en el Dakar, pero lo hacían a título privado, no como equipos de fábrica.

Defender ha tomado como base la versión OCTA, con motor V8 de gasolina, biturbo de 4.400 cc. Una vez montada la brida de admisión y la electrónica de carreras, ofrece 635 CV y 800 Nm como valores máximos, y monta un enorme depósito de 550 litros. El trabajo de desarrollo del vehículo lo ha llevado a cabo Prodrive, que tiene como experiencia en el Dakar haber desarrollado los Prodrive Hunter del inicio de esta década, y posteriormente los Dacia oficiales.

Al ser la primera vez que se corre un Dakar con este nuevo reglamento de Stock, no están claras las posibilidades de los nuevos coches. Sí hay acuerdo en que serán más rápidos que los anteriores, con el reglamento de T2 vigente hasta hace un año. Pero no se debe olvidar que siguen siendo coches de serie modificados, y que las exigencias en una carrera como esta se sitúan notablemente por encima de lo que cualquier fabricante estima como “uso duro” en un vehículo de calle. Sirva como ejemplo el trabajo que se realiza al subir una duna empinada: gas a fondo, motor a régimen máximo, primera marcha incluso con la reductora engranada, velocidad del vehículo baja. Eso supone que los 800 Nm que ofrece como máximo el Defender están empujando una carrocería que pelea contra la arena y se resiste a subir. He sufrido en primera persona las consecuencias: el conjunto formado por el motor, el cambio y la transfer se torsionan en el esfuerzo, generan una deformación de las respectivas carcasas y, cuando piloto y copiloto aprietan los dientes dudando sobre si coronan la duna o se quedan enganchados, la torsión hace que el selector se deforme, salte la primera, aparezca un falso punto muerto y, efectivamente, el vehículo se quede enganchado.

Esa emoción y esas incertidumbres son lo que esperamos de un Dakar.