Solo un retrovisor

Mal deben andar las cosas en el diseño de automóviles cuando lo que más me ha llmado la atención en lo que va de año es nada más que un retrovisor exterior. Eso sí, es el del Aston Martin DB12.

El punto clave del diseño de automóviles en los últimos años ha sido el exceso, tanto el de formas como el de ficciones. Por el de las formas, había una exageración en eso que unos llaman líneas de tensión y otros de líneas de carácter, que terminaban por dar la sensación de coches tallados a hachazos, desbordados por líneas rectas y bruscas que se cruzan y lanzan, no siempre con sentido.

Lo de las ficciones, muy propio de nuestra época, consiste en añadir elementos falsos y presuntuosos, como falsas entradas de refrigeración de motor o frenos, o falsos difusores traseros.

Un tercer punto por destacar no es responsabilidad de los diseñadores, porque si los coches se parecen cada vez más entre sí, es al menos parcialmente a causa del exceso de normativas a cumplir, y por el sentimiento de culpa del sector y su miedo a correr riesgos, que ha conducido a fabricar productos conservadores cuya venta está asegurada.

Lo de la avalancha de reglamentaciones no es asunto baladí: para su homologación y venta, un automóvil no ha de cumplir solo con normativas de emisiones o impactos cada vez más atenazantes; además hay normas como las de atropello a peatones, que dejan escasa libertad en las formas de los frontales, por no mencionar los métodos de evaluación de riesgos de las aseguradoras, que limitan igualmente y de tal modo las formas del frontal y de la parte posterior, que dejan poco margen de maniobra.

Ahí van un ejemplo de cada una: si en la normativa de atropellos se mide la deceleración del potencial impacto de la cabeza del atropellado sobre el capó del vehículo, hay solo dos opciones para cumplir la norma. La primera, que por coste solo se puede aplicar a los coches caros, es situar sensores de impacto en el capó, que disparan sus anclajes en la base del montante A; de este modo, el capó bascula desde ese punto, y al elevarse permite amortiguar el impacto sin que al ceder el capó llegue a tocar con la culata del motor. La segunda, que es a la vez la barata y la mayoritaria, implica arquear la forma del capó, para que absorba suficientemente el impacto y ceda sin llegar a la culata. La consecuencia obvia es que casi todos los coches tienen joroba en el capó.

Respecto a la normativa de evaluación de las aseguradoras, obliga implícitamente a que, en los impactos leves, como alcances en atascos, el daño se limite a piezas plásticas o atornilladas, por reducción de costes, y no a las estructurales ni a los sistemas de iluminación. De ahí que los paragolpes sobresalgan, delante y detrás, y se retranqueen faros, pilotos, capós, radiadores y portones. La consecuencia obvia es que casi todos los coches tienen paragolpes salientes y una larga lista de elementos retranqueada.

Entre los últimos lanzamientos hay vehículos que no merecen mención alguna, como el Ford Mustang Mach-E y el Citroën C5 X. Otros llegan intentando ofrecer algo coherente, aunque los comunicados oficiales sean tan pretenciosos que, una vez eliminada la paja, casi no queda grano. Gilles Vidal, Vicepresidente de Diseño de Renault, comenta esto sobre el nuevo Rafale: “Es una poderosa ilustración del nuevo lenguaje de diseño de la marca Renault. Mantiene su ADN con curvas generosas trazadas con gran precisión, combinando líneas de tensión y detalles técnicos que añaden carácter y sofisticación al conjunto. Con su estilo novedoso, artesanía de calidad y proporciones, el completamente nuevo Renault Rafale asienta su poder y su personalidad en la carretera”.

En las formas del Rafale sí se intuye que el exceso está llegando a su fin, y que los diseñadores se han dado por aludidos a la vista del éxito de Mazda y sus formas suaves, redondeadas, orgánicas y nada agresivas. Se han presentado recientemente dos modelos que dan lugar a esperanzas en este sentido ya que, aunque mantengan elementos criticables, la evolución respecto a sus respectivos predecesores es elogiable.

La Serie 5 de BMW ostenta desde hace décadas el papel de berlina de representación de la marca, encontrando siempre su hueco entre la Serie 3 por debajo y la 7 por arriba. En Mayo pasado se presentó la nueva generación, cuyas entregas arrancan en el próximo mes de Octubre. El comunicado oficial habla de “elegancia deportiva y presencia impactante con un nuevo lenguaje de diseño”. Las formas mantienen los excesos en la parte frontal, ofreciendo a la vez un lateral más limpio, que cambia las rectas por curvas suaves de radios amplios, lo que reduce la agresividad y la contundencia, a favor de una limpieza de líneas.

Eso sí, repite la característica habitual en los últimos tiempos de sustituir cada modelo por otro más grande: respecto a la generación anterior, la nueva es 97 mm. más larga, 32 más ancha y 36 más alta, resultando en 14,56 m3 de coche.

La otra novedad interesante del semestre es la segunda generación del exitoso y discutido Toyota C-HR. Bajo la denominación C-HR prologue se presentó como prototipo el 5 de Diciembre pasado, y el 26 de Junio de 2023 ya como modelo de producción.

No era sencillo sustituir a la primera generación de C-HR, y afortunadamente no se ha optado por el camino fácil, que hubiera sido simplemente dar un paso más en formas, ángulos y complejidad. Al igual que en el nuevo Serie 5 de BMW, hay un exceso de carga formal en las partes delantera y trasera, y una notable moderación de excesos en la vista lateral, que se agradece.

Se ha suprimido el tirador de las puertas traseras, vertical y oculto en el pilar C, que montaba la primera generación. Es un truco que arrancó en el Alfa Romeo 156 de Walter de’Silva, con el objetivo de hacer menos obvia la existencia de cuatro puertas. Desde el punto de vista ergonómico, su posición vertical hace menos cómodo y natural el uso. Aun así, la vista de ¾ trasero sigue sobrecargada, a pesar de que la decoración bi-color disimula enormemente el exceso de líneas inconexas y formas superpuestas. La foto de la unidad monocolor desde ese ángulo lo muestra con claridad, y el sencillo análisis que se muestra a su lado destaca esa multiplicidad.

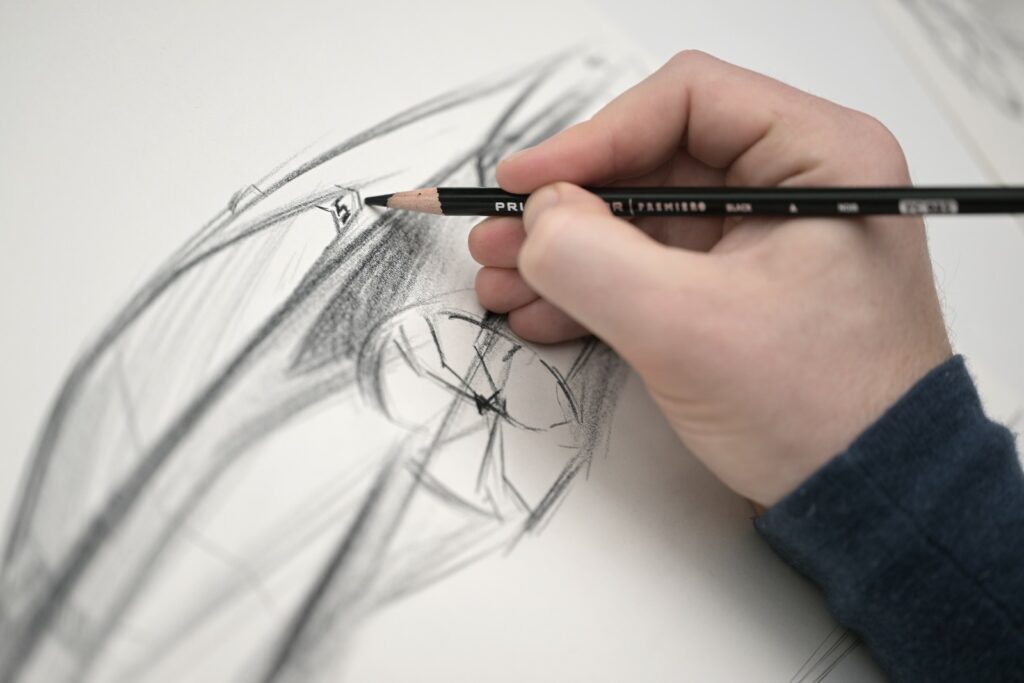

No debemos olvidar, a la hora de juzgar la labor de quienes en la actualidad definen un producto en el mundo del automóvil, la dificultad que afrontan desde el punto de vista de la evolución del sector. Si estamos de acuerdo en que nos encontramos en un momento de cambio e incertidumbre, que la legislación a medio plazo es dudosa o coercitiva, y que los clientes andan igualmente despistados, ¿cómo definimos los coches que se venderán a finales de la década? Siguiendo con el ejemplo de la segunda generación del Toyota C-HR, y considerando que el prototipo final se presentó, como ya se ha mencionado, en Diciembre de 2022, no es aventurado pensar que el diseño se congeló en el verano de 2022, y que por tanto el trabajo arrancó, como muy tarde, a finales de 2021. Si se inician las ventas a principios de 2024 y estimamos una vida comercial de siete años, concluimos que alguien, en 2021, respondió a la pregunta de qué comprarían los clientes dentro de diez años. No conozco ningún curso de diseño, marketing, ventas o gestión del negocio que tenga una asignatura denominada “Bola de cristal”.

Y en medio de estas neblinas, llama la atención el retrovisor exterior del nuevo Aston Martin DB12. El resto del coche responde a lo que se esperaba del sucesor del DB11: un exterior continuista, ya que no tenía sentido estropear un coche precioso; y un interior profundamente modificado, porque lo que había estaba claramente atrasado. Y a uno de los ingenieros (no de los diseñadores) del proyecto se le ocurrió darle la vuelta al actual concepto de retrovisor exterior, haciendo que se mueva el conjunto, y no solo el cristal. Me explico.

Los retrovisores actuales están formados por una carcasa fija (aunque plegable por su base debido a la normativa de atropello a peatones) que tiene función aerodinámica, y alberga el espejo y su mecanismo de orientación; esto hace que la sección total del conjunto sea mayor que la del espejo, con lo que a su vez supone de incremento de sección frontal y de interrupción de la visión lateral del conductor a izquierda y derecha.

En el DB12 se mueve el conjunto y la carcasa no rodea al espejo, lo que disminuye la sección frontal y mejora la visión lateral del conductor, una de esas ideas que nos hacen exclamar: “¿Y por qué no se le había ocurrido antes a nadie?”

Aunque reconozco que un retrovisor es poca cosecha de éxitos en seis meses de diseño, las perspectivas son esperanzadoras, sobre todo en China: tras unos años en fase de maduración y búsqueda de identidad, las innumerables marcas chinas han pasado de imitar o dudar a liderar, y lo que llega a Europa en breve plazo hará replantearse ideas a los fabricantes locales.

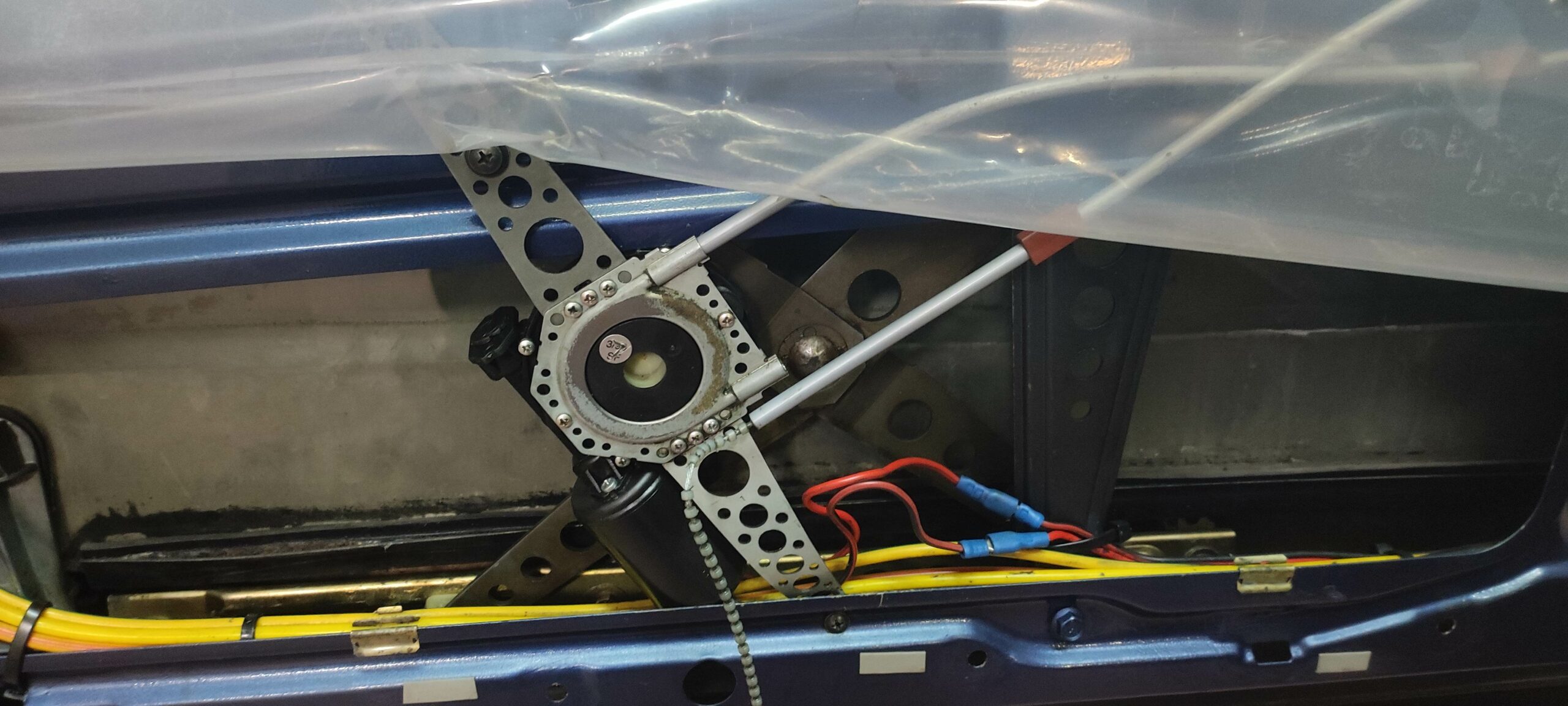

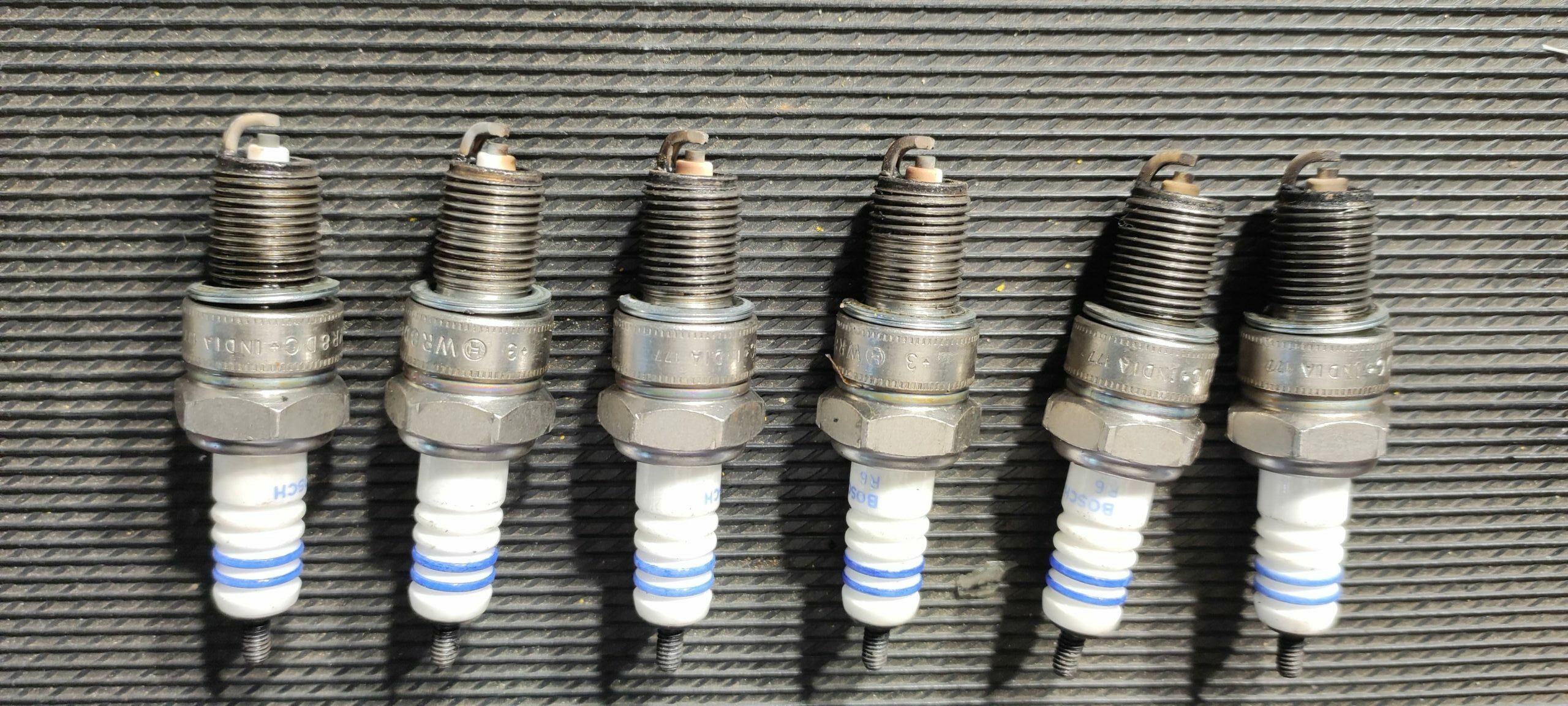

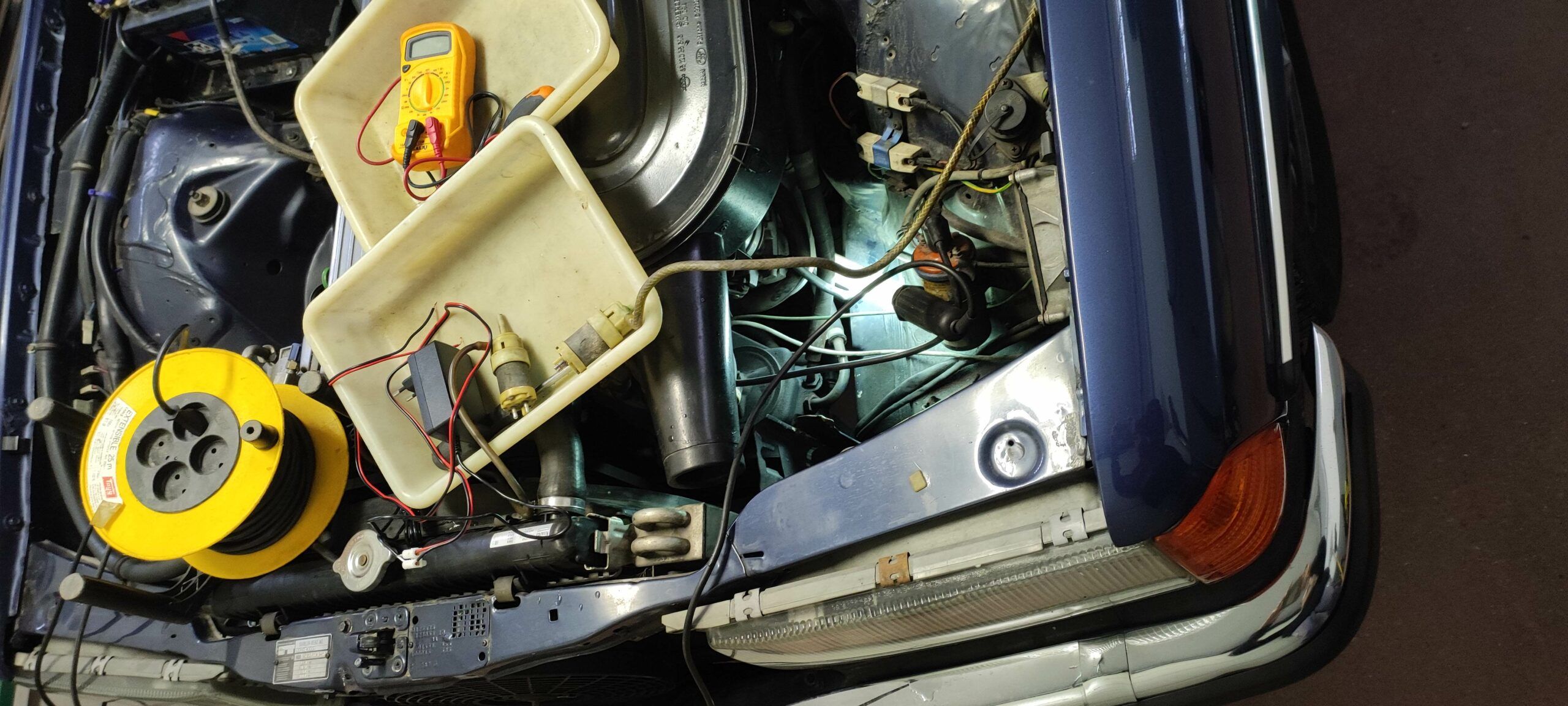

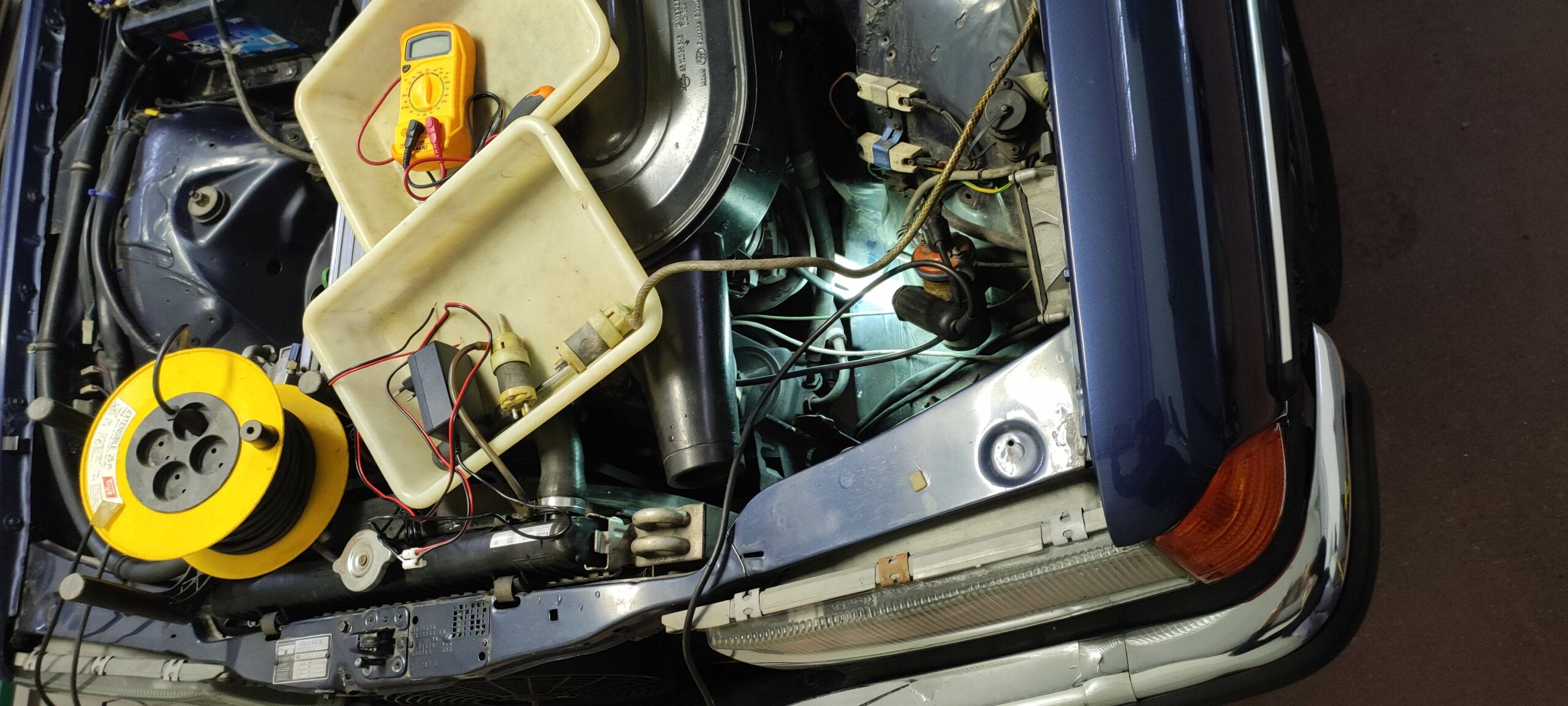

Lo que más me preocupaba de los dos coches era el escape del azul. Así como el verde demostró un gran silencio de marcha a cualquier velocidad, lo que era de esperar de un coche señorial, el azul transmitía sonido de escape por encima de 3.000 vueltas, tenía una cierta vibración a diésel en la carrocería y, lo que es peor, empecé a sospechar que había una fuga de gas de escape al habitáculo.

Lo que más me preocupaba de los dos coches era el escape del azul. Así como el verde demostró un gran silencio de marcha a cualquier velocidad, lo que era de esperar de un coche señorial, el azul transmitía sonido de escape por encima de 3.000 vueltas, tenía una cierta vibración a diésel en la carrocería y, lo que es peor, empecé a sospechar que había una fuga de gas de escape al habitáculo.

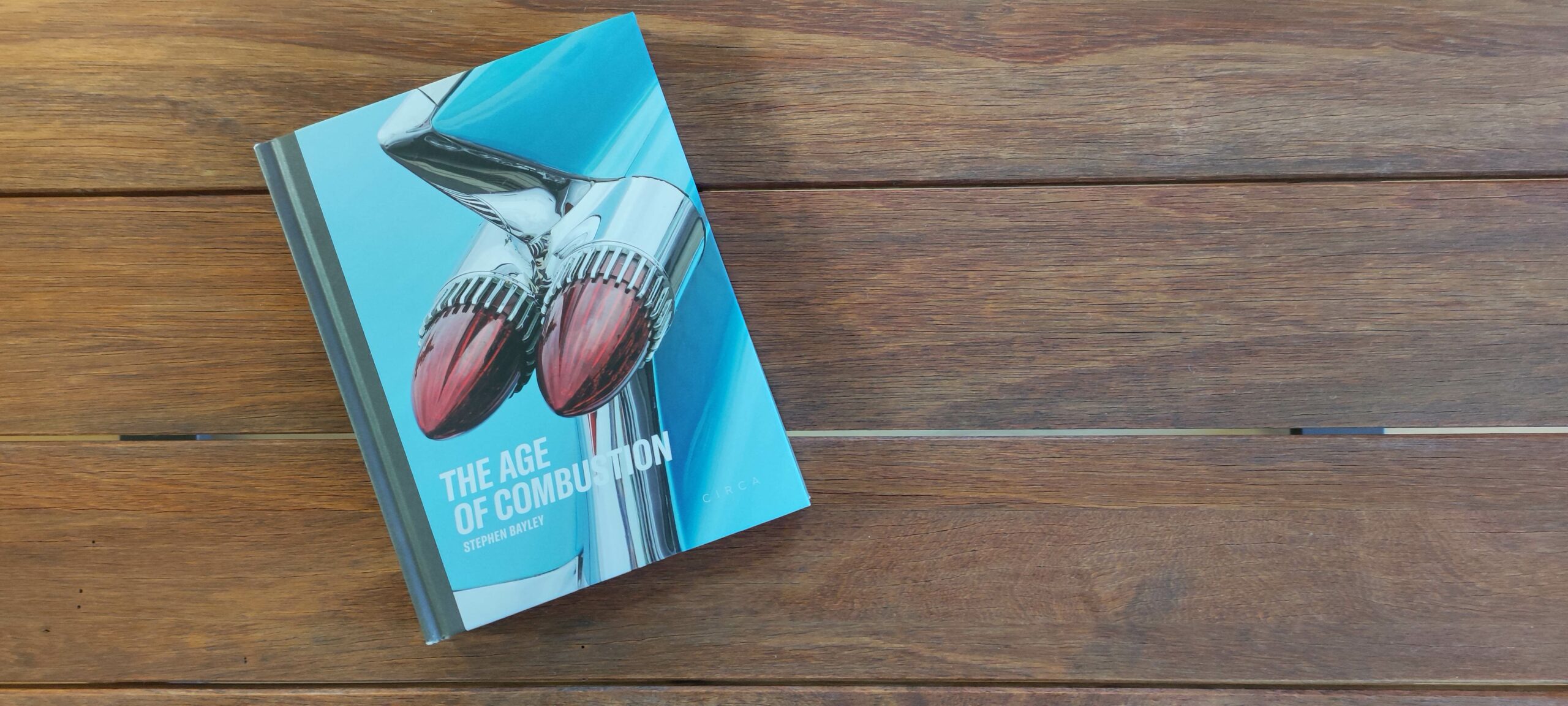

Poco después de este descubrimiento investigué sobre esta serie W123 de Mercedes, y me leí del derecho y del revés “Mercedes – Benz W123. The Complete Story”, de James Taylor, para comprender su importancia.

Poco después de este descubrimiento investigué sobre esta serie W123 de Mercedes, y me leí del derecho y del revés “Mercedes – Benz W123. The Complete Story”, de James Taylor, para comprender su importancia.