Ayer estuve limpiando el garaje

Digo garaje porque desde un punto de vista práctico, el semisótano de casa se utiliza principalmente como garaje del parque móvil. Aquí guardo los coches que caben, las bicis y en su día las motos. También actúa como taller en el que mecaniquear sobre ese parque móvil. Mirado de un modo más emocional, este garaje es una suerte de museo de objetos recopilados a los largo de años de viajes y carreras, que ahora cuelgan de las paredes para recordar buenos momentos en los que disfruté y malos momentos en los que aprendí. Y rodeado de aspiradora, fregona y escoba, según desempolvo, friego o barro, los ojos y las manos pasan por esos objetos y reviven el instante en que se hizo la foto, utilicé el pase o vestí el uniforme.

De éstos hay cuatro, en concreto cuatro camisas que conservo de cuatro experiencias en carreras. La última de ellas cobró un valor especial un año después de lucirla: es la camisa del Dakar de 2007, el último africano, en el que fui asistencia de Xavi Foj, y con la que subí a acompañarle en el podio del Lago Rosa. Junto a cada una de las cuatro camisas cuelga una foto, y la de ese Dakar ha envejecido deprisa: se ve el Land Cruiser 120 de Xavi en el momento de tomar la salida frente a la formidable fachada del Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, a tiro de piedra de la Torre de Belén. En el ambiente flota la sensación que nos ronroneaba en la cabeza esos días: nos vamos a Africa, y hay que llegar a Dakar como sea. En aquellos días claro que no sabíamos que iba a ser el último Dakar africano, y que no volvería a salir de Europa.

De éstos hay cuatro, en concreto cuatro camisas que conservo de cuatro experiencias en carreras. La última de ellas cobró un valor especial un año después de lucirla: es la camisa del Dakar de 2007, el último africano, en el que fui asistencia de Xavi Foj, y con la que subí a acompañarle en el podio del Lago Rosa. Junto a cada una de las cuatro camisas cuelga una foto, y la de ese Dakar ha envejecido deprisa: se ve el Land Cruiser 120 de Xavi en el momento de tomar la salida frente a la formidable fachada del Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, a tiro de piedra de la Torre de Belén. En el ambiente flota la sensación que nos ronroneaba en la cabeza esos días: nos vamos a Africa, y hay que llegar a Dakar como sea. En aquellos días claro que no sabíamos que iba a ser el último Dakar africano, y que no volvería a salir de Europa.

En una cajonera al otro lado del garaje, y guardada con cuidado en una bolsa, hay una bandera española. La compré a finales de 2006 para llevarla a ese Dakar, y la metí con esperanza fetichista en el fondo de la bolsa de viaje junto a una promesa hecha a mí mismo: la luciré en el podio de Dakar. Porque íbamos a llegar. Un desierto, dos continentes, tres semanas y siete países más tarde, llegamos todos a Dakar. El sábado por la noche la saqué de la bolsa y la pasé a la mochila, y el domingo por la mañana, frente al Lago Rosa, la desplegué. A la hora de subir al podio con todo el equipo, Etienne Lavigne, director del Dakar, me la cogió y la colocó sobre el capó del Land Cruiser de Xavi. Así salimos en las fotos de prensa.

A la izquierda de la camisa y la foto de ese Dakar hay otras que me traen un recuerdo agridulce: parrilla de salida de 500 cc en Montmeló, 1994, junto a Juan López Mella, al que habían cedido la Suzuki Lucky Strike de Kevin Schwantz, que no corría por lesión. Había conocido a Juan unos años antes, quizá cuando él corría (y ganaba) el Nacional de Superbikes con una Honda RC30, y yo era mecánico de César Agüí en el mismo campeonato y con la misma moto. Juan siguió con su RC30 en Superbikes hasta el 92, en que Dani Amatraín se trajo una Ducati de fábrica. En la primera carrera, en Albacete, Dani sin despeinarse le metía un segundo por vuelta a Juan. La segunda se corrió en Calafat, una pista lenta en la que la Ducati no podía aprovechar toda su caballería y, aún así, Dani ganó con 31 segundos de ventaja sobre Juan, que fue todo lo que podía ser: segundo. El lunes siguiente, a primera hora, Pedro Parajuá, ex piloto y mecánico de confianza de Juan, me llamó. Era la época en que Yamaha vendía motores a Harris y a ROC para que hicieran motos de 500 cc con que poblar unas parrillas anoréxicas, lo mismo que hace ahora Dorna con las CRT en MotoGP. “¿Sabes si a Harris o a ROC les queda alguna moto? ¿Tienes sus teléfonos?”, fueron las dos preguntas que me hizo Juan. Le dí los números de teléfono, no publiqué nada para no interferir en la maniobra, y poco después Juan debutó en el Mundial de 500 con una Yamaha ROC.

A la izquierda de la camisa y la foto de ese Dakar hay otras que me traen un recuerdo agridulce: parrilla de salida de 500 cc en Montmeló, 1994, junto a Juan López Mella, al que habían cedido la Suzuki Lucky Strike de Kevin Schwantz, que no corría por lesión. Había conocido a Juan unos años antes, quizá cuando él corría (y ganaba) el Nacional de Superbikes con una Honda RC30, y yo era mecánico de César Agüí en el mismo campeonato y con la misma moto. Juan siguió con su RC30 en Superbikes hasta el 92, en que Dani Amatraín se trajo una Ducati de fábrica. En la primera carrera, en Albacete, Dani sin despeinarse le metía un segundo por vuelta a Juan. La segunda se corrió en Calafat, una pista lenta en la que la Ducati no podía aprovechar toda su caballería y, aún así, Dani ganó con 31 segundos de ventaja sobre Juan, que fue todo lo que podía ser: segundo. El lunes siguiente, a primera hora, Pedro Parajuá, ex piloto y mecánico de confianza de Juan, me llamó. Era la época en que Yamaha vendía motores a Harris y a ROC para que hicieran motos de 500 cc con que poblar unas parrillas anoréxicas, lo mismo que hace ahora Dorna con las CRT en MotoGP. “¿Sabes si a Harris o a ROC les queda alguna moto? ¿Tienes sus teléfonos?”, fueron las dos preguntas que me hizo Juan. Le dí los números de teléfono, no publiqué nada para no interferir en la maniobra, y poco después Juan debutó en el Mundial de 500 con una Yamaha ROC.

Al final de la temporada 94, con Schwantz lesionado, Suzuki decidió ceder las dos motos en la última carrera; una a un inglés y la otra a Juan, que me contrató para ese fin de semana como asesor, traductor, intermediario y lo que hiciera falta. Nos pasamos los tres días descubriendo lo que era un equipo de fábrica y una moto inconducible, o conducible solo por un tipo como Schwantz. La característica fundamental de aquella moto, además de que el motor corría un disparate, es que tendía a levantarse y abrir la trayectoria cuando se daba gas, y en un circuito como Montmeló lleno de curvas enlazadas, eso es un desastre. La Suzuki tenía tijas que creaban divergencia entre la horquilla y la pipa de dirección, excéntricas en las fijaciones del motor al chasis para variar su posición, y diversas alturas de anclaje del basculante al cuadro para cambiar la geometría. Pero ni por esas.

Al principio Juan no se aclaraba, porque cuando abría gas con ganas la moto subviraba, se le acababa el asfalto, y terminaba cortando. Alex Barros, el otro piloto de Suzuki aquel año le dio algunos consejos, y ni aun así hizo buenos tiempos. La conclusión a la que llegamos es que la única manera de ir deprisa con aquel trasto era llevarlo como Schwantz: abrir gas con tanta rapidez, casi con violencia, que se provocara un derrapaje en la rueda trasera que compensara el subviraje del chasis. Y hacerlo en cada curva de cada vuelta. Con resignación llegamos el domingo a la parrilla, sabiendo que el resultado no iba a ser gran cosa, aunque al menos íbamos a aprender. En la foto que conservo él está pensativo y yo serio, ambos uniformados de Suzuki Lucky Strike. El sabor amargo de la foto y de la camisa se debe a que Juan nos dejó unos meses más tarde por culpa de un accidente de carretera.

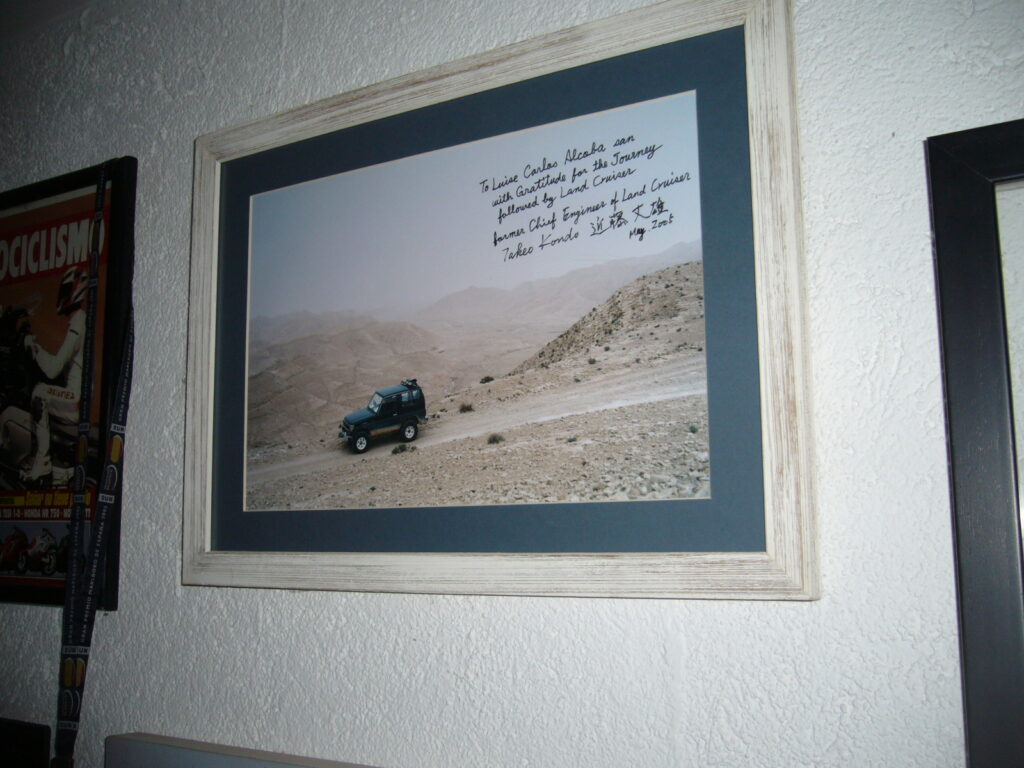

En la pared de enfrente hay una foto dedicada. Está tomada en una zona árida y montañosa de Túnez, y lo único que destaca entre los cerros pelados es el Land Cruiser LJ70 con el que hice un viaje formidable por aquel país en 2005. La foto me la dedicó Takeo Kondo, el ingeniero de Toyota que dedicó tantos años de su vida profesional a los todo terreno de la marca, que se le terminó conociendo como “Mr. Land Cruiser”.

En la pared de enfrente hay una foto dedicada. Está tomada en una zona árida y montañosa de Túnez, y lo único que destaca entre los cerros pelados es el Land Cruiser LJ70 con el que hice un viaje formidable por aquel país en 2005. La foto me la dedicó Takeo Kondo, el ingeniero de Toyota que dedicó tantos años de su vida profesional a los todo terreno de la marca, que se le terminó conociendo como “Mr. Land Cruiser”.

En Japón no se cultivan con la misma intensidad que en Occidente los conceptos de individuo o liderazgo, y los egos, si existen, son de tallas muy inferiores a los nuestros. Por eso Takeo Kondo no tiene biografía publicada ni hueco en la Wikipedia, y cuando se busca información sobre su vida aparecen más vacíos que datos. Sí se sabe que al acabar sus estudios de ingeniería comenzó a trabajar en Toyota Motor Corporation, en el equipo responsable de los Land Cruiser. Colaboró primero en la ingeniería del FJ55 de 1967, y luego en el BJ40 de 1974. Y en 1985 le llegó su oportunidad, porque le pusieron al frente de un desafío: el Serie 70 de 1984, con ejes rígidos y ballestas se había convertido en un mito, pero el mercado demandaba un vehículo que no perdiera prestaciones en campo y brillara en carretera, que siguiera siendo un Land Cruiser sin machacar la espalda de los ocupantes. Y Kondo creó el primer Land Cruiser “blando”, con ejes rígidos, sí, pero con muelles de suspensión, justo el LJ70 con el que hice el viaje por Túnez. A la vista del éxito del vehículo, se le nombró ingeniero jefe del proyecto de la Serie 90, lanzada en 1996, y luego supervisor de los ingenieros jefes de las Series 70, 90 y 100. Cuando, gracias a un buen contacto, conseguí que me dedicara la foto, estaba parcialmente jubilado como director de I+D de Kayaba, el fabricante japonés de amortiguadores para coches y motos.

En el garaje hay también pases que reavivan la memoria. Los más actuales son de plástico, con colores corporativos, como el de una reciente peregrinación a Maranello en el que se lee: “Ferrari. Ospite” (más huésped que visitante). Estos modernos son fáciles de limpiar, con un trapo vuelven sus colores, sus brillos y sus recuerdos, y por eso me centro en el más antiguo de todos: una especie de sobrecito de plástico, ya tirando a rígido y grisáceo, que tiene dentro un papel añejo: el pase de prensa de las XXXI 24 Horas de Montjuic, las de 1985. Casi nadie se acuerda ya de aquella carrera absurda y maravillosa, que consistía en dar vueltas en moto durante un día por un parque en medio de la ciudad de Barcelona. Y sin embargo hubo una época en que los nombres de cada curva tenían un sabor épico, como el Karrouesel del antiguo Nürburgring o Eau Rouge en Spa, y a la vez se ligaban con el punto exacto de la ciudad en que se encontraban. La recta del Estadio, además de un punto del circuito, era la zona que pasaba frente al Estadio Olímpico inaugurado en 1929. La horquilla del Museo Arqueológico, además de estrecha y en bajada, era el acceso a la puerta principal del museo. Otros tramos tenían hasta canción popular, como aquella que decía:

En el garaje hay también pases que reavivan la memoria. Los más actuales son de plástico, con colores corporativos, como el de una reciente peregrinación a Maranello en el que se lee: “Ferrari. Ospite” (más huésped que visitante). Estos modernos son fáciles de limpiar, con un trapo vuelven sus colores, sus brillos y sus recuerdos, y por eso me centro en el más antiguo de todos: una especie de sobrecito de plástico, ya tirando a rígido y grisáceo, que tiene dentro un papel añejo: el pase de prensa de las XXXI 24 Horas de Montjuic, las de 1985. Casi nadie se acuerda ya de aquella carrera absurda y maravillosa, que consistía en dar vueltas en moto durante un día por un parque en medio de la ciudad de Barcelona. Y sin embargo hubo una época en que los nombres de cada curva tenían un sabor épico, como el Karrouesel del antiguo Nürburgring o Eau Rouge en Spa, y a la vez se ligaban con el punto exacto de la ciudad en que se encontraban. La recta del Estadio, además de un punto del circuito, era la zona que pasaba frente al Estadio Olímpico inaugurado en 1929. La horquilla del Museo Arqueológico, además de estrecha y en bajada, era el acceso a la puerta principal del museo. Otros tramos tenían hasta canción popular, como aquella que decía:

“Baixando la Font del Gat

Una noia, una noia,

Baixando la Font del Gat,

Una noia i un soldat,…”

Ordenados cronológicamente mis recuerdos de Montjuic empiezan en el viaje en autocar desde Madrid, porque las primeras veces que fui no tenía vehículo propio. Era una época previa a la red de autovías, cuando un Madrid – Barcelona, en autobús y de noche, era una experiencia, y no precisamente cómoda. Si no había autovías, no había áreas de servicio, y la parada a mitad de camino se hacía en un bar de La Almunia de Doña Godina, a una hora que me parecía indefinida, a la que no sabía si tomarme un bocadillo, un café, o ni siquiera salir del autocar. Llegado a Barcelona, algún año dormí en casa de un amigo, y otros la noche de la carrera la pasé en el parque, durmiendo entre bramidos de escape.

Las motos que vi correr eran, por decirlo de algún modo, heterogéneas. Las del Mundial de Resistencia se dividían en dos grupos, ya que por un lado estaban las japonesas de cuatro cilindros en línea con chasis de cuando los japoneses aun no sabían hacer chasis, y las Ducati todavía descendientes de Fabio Taglioni. Y en el otro lado, los participantes locales que salían con lo que tenían a mano, incluyendo Yamaha RD350 y Montesa Crono 350.

Por el lado de los pilotos la mezcla era mayor, si cabe: jóvenes mundialistas, viejas glorias que no colgaban el casco, y aficionados venidos a más. En esa edición de 1985 estaban sobre la Ducati de fábrica “Min” Grau, Quique de Juan y Juan Garriga, y la JJ Cobas BMW la llevaron “Sito” Pons, Carlos Cardús y Luis Miguel Reyes. La lista seguía con Jacinto Moriana (que ya había fichado a Antonio Cobas para JJ), Javier Marqués (con quien luego me crucé en el Team Aspar), Ignacio Bultó, Andrés Pérez Rubio (entonces importador de Bimota), Carlos Morante, Dani Amatraín y Dennis Noyes.

Si ahora unimos las palabras “Barcelona” y “carreras”, parece que solo existe Montmeló; pero durante muchos años Montjuic, para motos y para coches, fue un circuito de Mónaco con menos “glamour” y más autenticidad, y las citas anuales del Gran Premio de motos, la Fórmula 1 y las 24 horas eran momentos clave para la ciudad. Solo que de esto hace tanto tiempo que muchos no lo han conocido. La lista de patrocinadores de la carrera, que figura en la parte baja del pase, nos habla de una época en que existía publicidad de marcas de tabaco, como Marlboro, o de bebidas con alcohol, como Kronenbourg o Gin MG. Y se compraba en Galerías Preciados.

Estoy acabando la limpieza del garaje y ya solo me queda un cuadro, en el que hay varias fotos de mi temporada en la Copa Gilera. Unas de esas fotos muestran la secuencia de la curva de entrada a la recta de Jerez, una curva escenario de comentados incidentes, como el de Sete y Rossi, o el reciente de Lorenzo y Márquez. El tramo entre los dos codos consecutivos de Nieto y Peluqui y la meta era lo único que yo hacía bien en Jerez, y por eso le tengo cariño a ese ángulo y entiendo su dificultad. En las pequeñas Gilera 125 abríamos a fondo al salir de los codos y hacíamos las dos rápidas de detrás del “paddock” sin cortar. El desarrollo iba justo y la banda de potencia era estrecha, por lo que si se cortaba al entrar en alguna de las rápidas, al levantar la moto y por tanto alargarse el desarrollo el motor se moría y se perdía mucho tiempo. Como digo era lo único que se me daba bien, y sabía que si me acercaba a un rival al llegar a las rápidas, me lo comería en el corto tramo recto entre la segunda rápida y la horquilla, porque mi motor seguía empujando al no salirse de la estrecha banda de potencia. Ahí había que estar atento a lo que hacía el de delante: si se iba a la derecha para intentar una trazada redondita, se le pasaba por dentro. Si se ponía en el medio para tapar el hueco, me colocaba a la derecha para intentarlo por fuera. En la foto del garaje mi rival, muy conservador, llegó despacio y se fue al interior, y me dejó la trazada redonda de fuera.

Estoy acabando la limpieza del garaje y ya solo me queda un cuadro, en el que hay varias fotos de mi temporada en la Copa Gilera. Unas de esas fotos muestran la secuencia de la curva de entrada a la recta de Jerez, una curva escenario de comentados incidentes, como el de Sete y Rossi, o el reciente de Lorenzo y Márquez. El tramo entre los dos codos consecutivos de Nieto y Peluqui y la meta era lo único que yo hacía bien en Jerez, y por eso le tengo cariño a ese ángulo y entiendo su dificultad. En las pequeñas Gilera 125 abríamos a fondo al salir de los codos y hacíamos las dos rápidas de detrás del “paddock” sin cortar. El desarrollo iba justo y la banda de potencia era estrecha, por lo que si se cortaba al entrar en alguna de las rápidas, al levantar la moto y por tanto alargarse el desarrollo el motor se moría y se perdía mucho tiempo. Como digo era lo único que se me daba bien, y sabía que si me acercaba a un rival al llegar a las rápidas, me lo comería en el corto tramo recto entre la segunda rápida y la horquilla, porque mi motor seguía empujando al no salirse de la estrecha banda de potencia. Ahí había que estar atento a lo que hacía el de delante: si se iba a la derecha para intentar una trazada redondita, se le pasaba por dentro. Si se ponía en el medio para tapar el hueco, me colocaba a la derecha para intentarlo por fuera. En la foto del garaje mi rival, muy conservador, llegó despacio y se fue al interior, y me dejó la trazada redonda de fuera.

Pensando en Sete, Rossi, Lorenzo y Márquez, recuerdo que esa decisión que se tomaba en un instante, gas a fondo en la recta corta, tenía difícil rectificación. Una vez que habías decidido lo que ibas a hacer y llegabas a la horquilla, el circuito se volvía estrecho y la escapatoria corta.

Le doy vueltas a eso mientras friego el suelo del garaje, cuando espero a que se seque y cuando vuelvo a meter el Celica en la plaza del fondo. En la misma posición en que colocaba el Land Cruiser de carreras, o antes el Serie 70 de la foto de Kondo san. Apago la luz y subo a casa pensando en que este sótano es mucho más que un garaje.