El Gran Cañón no era tan colorado

Empecemos por una obviedad: cuando se rueda en moto de noche y por carreteras desconocidas, solo se ve lo que ilumina el faro, y uno no se da mucha cuenta de lo que hay más allá de las cunetas, como el color de la tierra o de la vegetación, el tipo de árboles o su altura. Por eso no le dí importancia a que me parecieran blanquecinas las cunetas de la carretera 89, a la altura de Chino Valley, en Nevada, Estados Unidos.

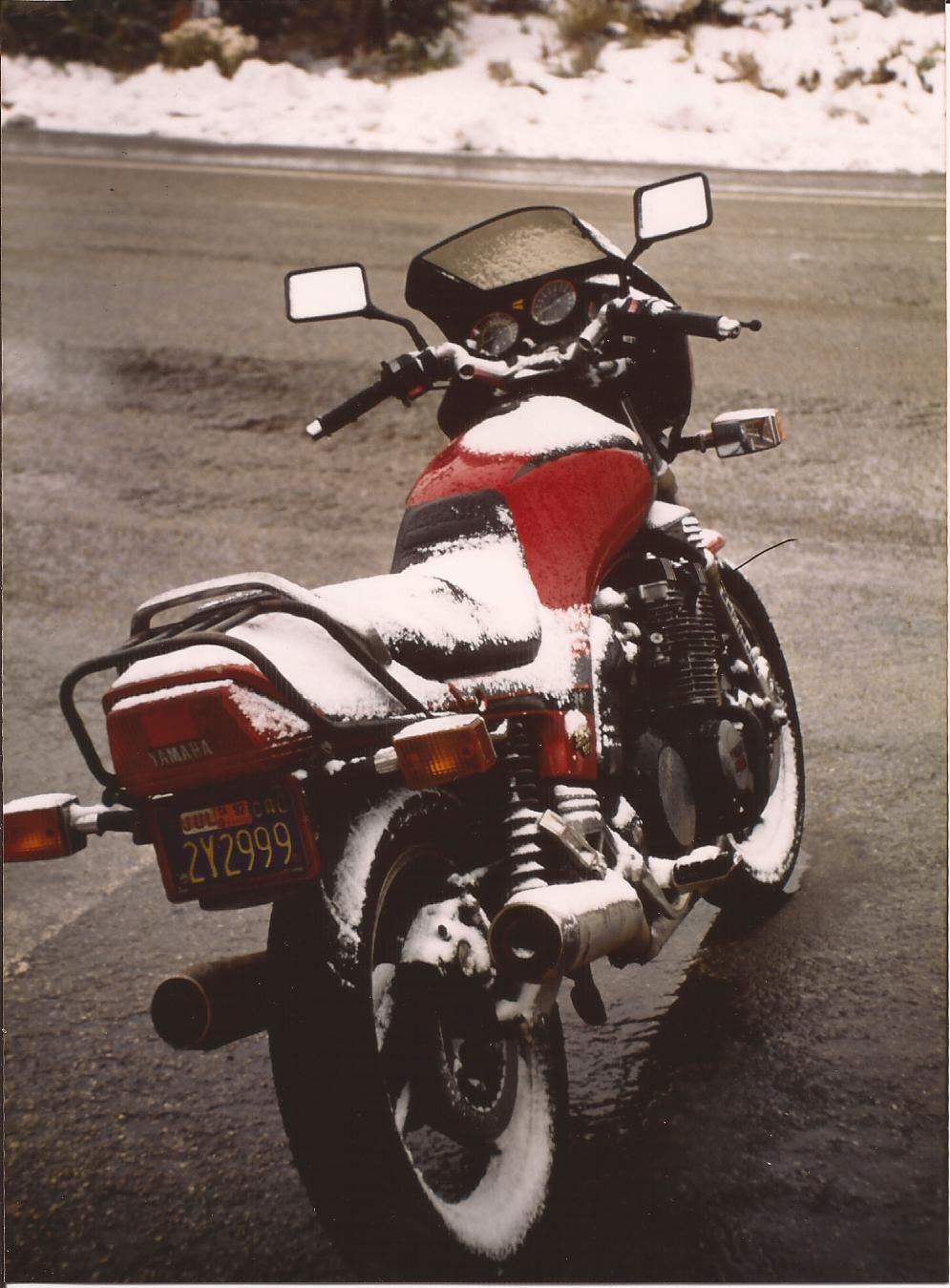

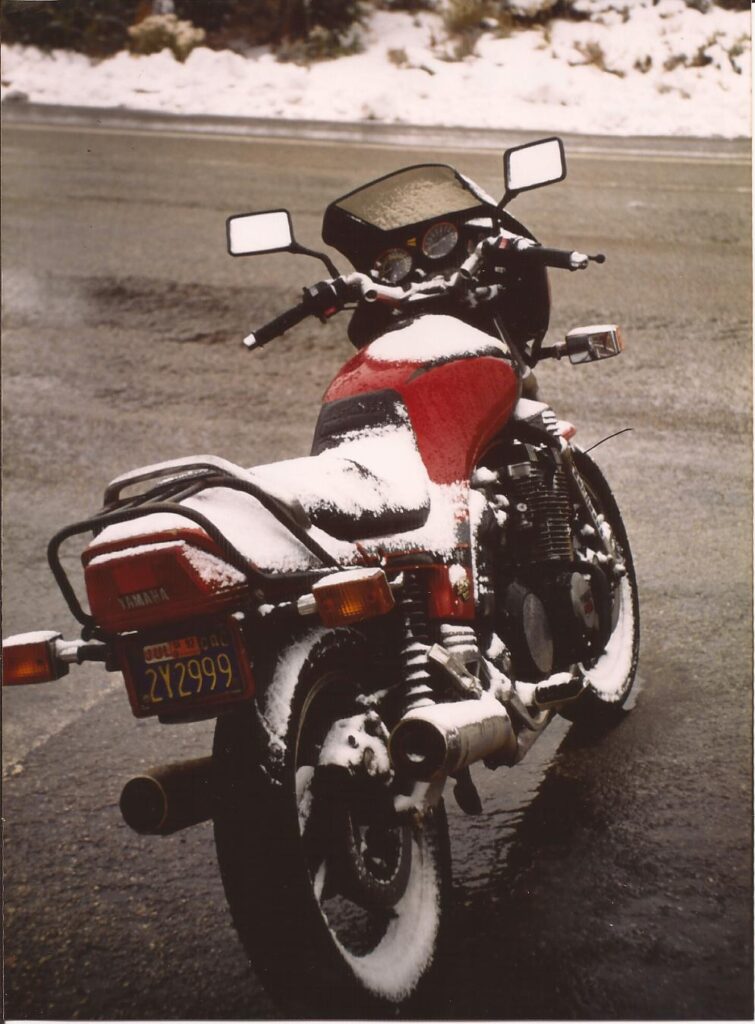

Hacía unos cuantos días que, tras dar una vuelta por Los Angeles y sus inacabables alrededores, habíamos alquilado tres motos y recorríamos la Costa Oeste. Empezamos por San Diego, y el día de las cunetas blanquecinas nos metimos un buen montón de millas con la idea de subir a primera hora de la mañana siguiente a ver el Gran cañón. Y esperábamos seguir viaje por Yosemite, Las Vegas y San Francisco, para cerrar el bucle devolviendo las Yamaha XJ en la siniestra oficina de American Motorcycle Rentals and Sales, Inc., en Los Alamitos, entre Anaheim y Long Beach, California.

El caso es que, llegando a Williams, hacía mucho frío, el asfalto estaba mojado y las cunetas blancas, y solo un rato más tarde enlacé todo eso. Cualquier ropa de moto, como el Goretex que llevaba esa noche, forma pliegues al ir sentado, que desaparecen al ponerse de pie. Y según avanzaba aquella noche de Noviembre de 1991, los pliegues del Goretex se llenaban de nieve, la que había pintado de blanco las cunetas y nos congelaba las manos. Pensaba, igual que los dos amigos con los que viajaba, en llegar a Williams, encontrar un motel de esos que hay en todas partes en el que entrar en calor y un restaurante en el que recuperar energías. En ocasiones los estereotipos son reales, y nada más entrar en Williams localizamos un motel con su enorme aparcamiento. El frío y las muchas horas encima de la moto nos habían dejado medio rígidos, y cuando paramos los motores frente a la cristalera de la oficinilla del motel, nos quedamos sentados, cubiertos a trazos por la nieve, mientras el recepcionista nos miraba, calentito él, desde su cubículo, sin entender a cuento de qué venía eso de pasar frío en moto. Apoyamos las motos en las patas de cabra, y al ponernos de pie y erguirnos, la nieve acumulada en los pliegues de la ropa cayó al piso del aparcamiento. Nosotros miramos la nieve, como si diera forma o cuantificara el frío y el cansancio que llevábamos encima. Y el de recepción nos miró de nuevo y se reafirmó en su opinión inicial. Unos minutos después, ya en una habitación del motel, nos congregamos los tres frente a un radiador, y pasó mucho tiempo hasta que nos empezamos a quitar guantes, sotoguantes y el resto de las muchas capas de ropa que llevábamos encima.

El caso es que, llegando a Williams, hacía mucho frío, el asfalto estaba mojado y las cunetas blancas, y solo un rato más tarde enlacé todo eso. Cualquier ropa de moto, como el Goretex que llevaba esa noche, forma pliegues al ir sentado, que desaparecen al ponerse de pie. Y según avanzaba aquella noche de Noviembre de 1991, los pliegues del Goretex se llenaban de nieve, la que había pintado de blanco las cunetas y nos congelaba las manos. Pensaba, igual que los dos amigos con los que viajaba, en llegar a Williams, encontrar un motel de esos que hay en todas partes en el que entrar en calor y un restaurante en el que recuperar energías. En ocasiones los estereotipos son reales, y nada más entrar en Williams localizamos un motel con su enorme aparcamiento. El frío y las muchas horas encima de la moto nos habían dejado medio rígidos, y cuando paramos los motores frente a la cristalera de la oficinilla del motel, nos quedamos sentados, cubiertos a trazos por la nieve, mientras el recepcionista nos miraba, calentito él, desde su cubículo, sin entender a cuento de qué venía eso de pasar frío en moto. Apoyamos las motos en las patas de cabra, y al ponernos de pie y erguirnos, la nieve acumulada en los pliegues de la ropa cayó al piso del aparcamiento. Nosotros miramos la nieve, como si diera forma o cuantificara el frío y el cansancio que llevábamos encima. Y el de recepción nos miró de nuevo y se reafirmó en su opinión inicial. Unos minutos después, ya en una habitación del motel, nos congregamos los tres frente a un radiador, y pasó mucho tiempo hasta que nos empezamos a quitar guantes, sotoguantes y el resto de las muchas capas de ropa que llevábamos encima.

Por mañana, prontito y con un desayuno acorde con lo que nos esperaba, afrontamos las 60 millas que hay de Williams a la entrada al Parque Nacional del Gran Cañón. En Williams había medio metro de nieve, y la carretera era una colección de placas de hielo, y nieve derretida y sin derretir, aunque esas adversidades nos daban igual, pensando en la maravilla que nos íbamos a encontrar. Que no nos decepcionó.

Por mañana, prontito y con un desayuno acorde con lo que nos esperaba, afrontamos las 60 millas que hay de Williams a la entrada al Parque Nacional del Gran Cañón. En Williams había medio metro de nieve, y la carretera era una colección de placas de hielo, y nieve derretida y sin derretir, aunque esas adversidades nos daban igual, pensando en la maravilla que nos íbamos a encontrar. Que no nos decepcionó.

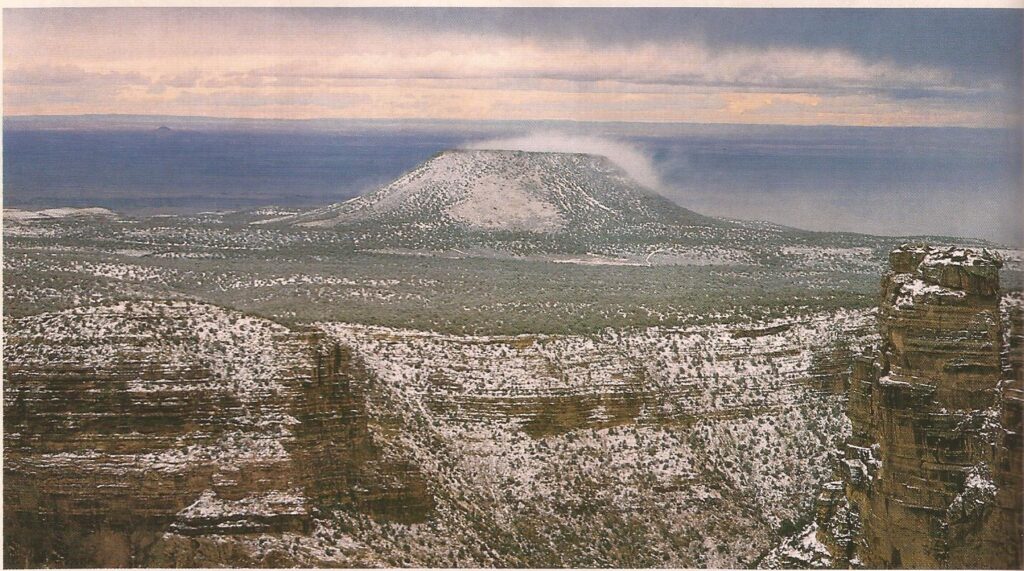

La imagen que solemos conservar del Gran Cañón es básicamente colorada, por el tipo de terreno de los alrededores, y sin embargo aquel día era fundamentalmente blanco, de una blancura impactante y casi sólida, pura y fría como el aire que respirábamos desde el mirador a más de 2.000 metros de altitud. Nos sentíamos muy pequeños al reconocer que veíamos una parte minúscula del cañón: tiene más de 300 kilómetros de largo, la anchura mínima es de 6 km. y la máxima de 27. Asomarse a ver el fondo es de lo más parecido que hay a mirar por la ventanilla de un avión en vuelo, solo que esta vez sin despegar: la profundidad llega a los 2.500 metros. La ventisca solo nos dejaba disfrutar de la vista a ratos, y esa intermitencia aumentaba la impresión de grandeza. Ya que estábamos allí decidimos disfrutar del entorno y tomamos el único tramo de carretera practicable por una moto en aquel momento, el recorrido de 25 millas por la cara sur que lleva al mirador de Desert View. Una vez allí aprovechamos para llenar el estómago de algo caliente en el bar del refugio, donde nos atendió Roberto, uno de los muchos hispanos que nos contaron su vida. Estaba contento porque ya tenía permiso de trabajo, disfrutaba de su Honda CX 500 y prefería servirles hamburguesas a los turistas japoneses en el Gran Cañón que pasar hambre en su Méjico natal. Allí recordé que el primero en llegar al Gran Cañón, como a tantos otros sitios, fue un español que también venía de Méjico, el capitán García López de Cárdenas. Le había mandado a explorar la zona su jefe, Francisco Vázquez de Coronado, quien a su vez había sido enviado por el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza. El virrey había leído sobre la leyenda de las siete ciudades de Cíbola, ya se sabe, una de esas de ciudades misteriosas plenas de riquezas sin fin. Vázquez de Coronado, trescientos españoles y más de ochocientos indígenas salieron de Culiacán, en Méjico, en 1540, y no encontraron ninguna de las riquezas de las que hablaba la leyenda. A uno de sus capitanes, López de Cárdenas, los indios zuñi le hablaron de un caudaloso río que corría por el fondo de un cañón, y fue a explorarlo. Unos de sus hombres, el capitán Jaramillo, lo contó así: “Halló una barranca de un río que fue imposible, por una parte, ni otra, hallarle bajada para caballo, ni aun para pie, sino por una parte muy trabajosa, por donde tenía casi dos leguas de bajada. Estaba la barranca tan acantilada de peñas que apenas podían ver el río, el cual, aunque es, según dicen, tanto o mucho mayor que el de Sevilla, desde arriba aparecía un arroyo.” Sin agua ni medios dieron marcha atrás, y durante 225 años ningún blanco volvió al cañón. Los relatos no dejan claro el punto exacto por donde López de Cárdenas y sus hombres llegaron, y se especula que fueron Moran Point o Desert View, donde Roberto nos atendía.

La imagen que solemos conservar del Gran Cañón es básicamente colorada, por el tipo de terreno de los alrededores, y sin embargo aquel día era fundamentalmente blanco, de una blancura impactante y casi sólida, pura y fría como el aire que respirábamos desde el mirador a más de 2.000 metros de altitud. Nos sentíamos muy pequeños al reconocer que veíamos una parte minúscula del cañón: tiene más de 300 kilómetros de largo, la anchura mínima es de 6 km. y la máxima de 27. Asomarse a ver el fondo es de lo más parecido que hay a mirar por la ventanilla de un avión en vuelo, solo que esta vez sin despegar: la profundidad llega a los 2.500 metros. La ventisca solo nos dejaba disfrutar de la vista a ratos, y esa intermitencia aumentaba la impresión de grandeza. Ya que estábamos allí decidimos disfrutar del entorno y tomamos el único tramo de carretera practicable por una moto en aquel momento, el recorrido de 25 millas por la cara sur que lleva al mirador de Desert View. Una vez allí aprovechamos para llenar el estómago de algo caliente en el bar del refugio, donde nos atendió Roberto, uno de los muchos hispanos que nos contaron su vida. Estaba contento porque ya tenía permiso de trabajo, disfrutaba de su Honda CX 500 y prefería servirles hamburguesas a los turistas japoneses en el Gran Cañón que pasar hambre en su Méjico natal. Allí recordé que el primero en llegar al Gran Cañón, como a tantos otros sitios, fue un español que también venía de Méjico, el capitán García López de Cárdenas. Le había mandado a explorar la zona su jefe, Francisco Vázquez de Coronado, quien a su vez había sido enviado por el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza. El virrey había leído sobre la leyenda de las siete ciudades de Cíbola, ya se sabe, una de esas de ciudades misteriosas plenas de riquezas sin fin. Vázquez de Coronado, trescientos españoles y más de ochocientos indígenas salieron de Culiacán, en Méjico, en 1540, y no encontraron ninguna de las riquezas de las que hablaba la leyenda. A uno de sus capitanes, López de Cárdenas, los indios zuñi le hablaron de un caudaloso río que corría por el fondo de un cañón, y fue a explorarlo. Unos de sus hombres, el capitán Jaramillo, lo contó así: “Halló una barranca de un río que fue imposible, por una parte, ni otra, hallarle bajada para caballo, ni aun para pie, sino por una parte muy trabajosa, por donde tenía casi dos leguas de bajada. Estaba la barranca tan acantilada de peñas que apenas podían ver el río, el cual, aunque es, según dicen, tanto o mucho mayor que el de Sevilla, desde arriba aparecía un arroyo.” Sin agua ni medios dieron marcha atrás, y durante 225 años ningún blanco volvió al cañón. Los relatos no dejan claro el punto exacto por donde López de Cárdenas y sus hombres llegaron, y se especula que fueron Moran Point o Desert View, donde Roberto nos atendía.

Por la noche, de regreso a Williams y entrados en calor, nos sumergimos en lo que a nosotros nos parecía una película y no es más que el día a día de los habitantes de la zona: bares en los que tipos con camisa de franela a cuadros, sombrero Stetson y botas de montar beben cervezas que les sirven camareras que deberían llamarse MaryJo, mientras la música de fondo la ponen tipos vestidos de la misma guisa cantando “country”.