Marruecos en tren

Sentado frente a un té a la menta en la terraza del Grand Café de Paris, en la Plaza de Francia de Tánger, y teniendo en la otra acera el Consulado francés, recapitulo mis primeras 48 horas de este viaje por un Marruecos que es diferente cada vez que vuelvo.

El Land Cruiser de los policías que custodian el Consulado tiene la pintura con poco brillo tras década y media aparcado bajo el sol africano y aguantando el viento del Atlántico, y el cubrecárter cuelga hasta el suelo para hacer juego con la dejadez generalizada de los edificios del entorno. Me dedico a contemplar el siempre peculiar parque móvil local y a ver pasar a la gente. Por lo que respecta a los taxis, los entrañables Mercedes siguen en recesión, duramente presionados por los Dacia de producción local. En el lado “civil”, ya hay Evoques, algún Range Rover Sport y Ford Kuga, y anoche vi un par de Porsche Cayenne en la puerta de discotecas de moda.

Pero el paisanaje se va adocenando, que es otra manera de denominar las consecuencias de la globalización. La manera de vestir, de peinarse, de moverse, de lucir y manejar los teléfonos, tiene ya poca diferencia con la que se ve en la Europa que está solo unos kilómetros al norte. Es el efecto contrario a la Torre de Babel, que lentamente nos unifica, y que me va persiguiendo cada vez que salgo de España. Una desgracia para aquellos que viajamos buscando algo distinto a lo que tenemos en casa.

La famosa vida nocturna de Tánger es un ejemplo de esta unificación: salí en mi primera noche en la ciudad a conocerla, y me volví de vacío al hotel porque ella no había aparecido. “Hasta las doce o la una no empieza la animación”, me dijo el empleado de la recepción del hotel cuando le pregunté a qué hora abrían los locales. Subí a mi habitación a hacer tiempo y encendí el televisor, otra de mis maneras de conocer un país y su cultura, junto con visitar los supermercados y pararme en los escaparates de las agencias inmobiliarias. Vale, la cultura de un país que se conoce a través de sus programas de televisión no es lo que muchos entienden por cultura, vamos a dejarlo en cultura popular o costumbres, pero como estudio sociológico vale. Y frente al televisor me termino encontrando con el programa “Arabs Got Talent”, la versión local, fotocopia del original, del “Got Talent” que igualmente se fotocopia en casi todo Occidente. Repite los decorados, el escenario, el guión, el ritmo del que se ve por España. Hay tres presentadores jueces que examinan a los participantes, uno de ellos mujer y otro occidental, dos presentadores graciosos entre bambalinas, y de vez en cuando aparecen los acompañantes del aspirante a artista, que muestran sus nervios y revelan sus confidencias a los espectadores. Solo veo una diferencia con la versión occidental: en los anuncios del intermedio aparece uno de crema depilatoria femenina y las modelos se depilan los brazos mientras pantalones y faldas largas ocultan sus piernas. Apago el televisor mientras recuerdo que en un anterior viaje por la zona hice una exploración televisiva similar y me encontré con “Master Chef Maghreb”.

Mientras termino el té a la menta en el Grand Café, saco un libro de la mochila. Para compensar estas decepciones del viaje, mi compañero de recorrido es la recién publicada autobiografía de John le Carré. Hace tiempo que las novelas de le Carré son el alimento de mi escepticismo, esa sensación imprescindible para no terminar de creernos lo que vemos y oímos, lo que quieren que veamos y oigamos, o lo que nos interesa ver y oír. Y si ese es el entorno habitual de una novela de le Carré, la autobiografía “Volar en círculos” es un concentrado. Me siento en un banco de la “Terrasse des Paresseux”, la terraza de los perezosos, un mirador al inicio de la Ville Nouvelle y a un paso de la medina, con vistas en primer plano al puerto de pescadores y más allá al Estrecho de Gibraltar, con la ciudad de Tarifa como fondo a poco despejado que esté el día. Abro el libro y reconozco las sensaciones de la época en que Tánger fue ciudad internacional, nido de espías y contrabandistas y otras historias clandestinas. Los personajes de este libro de le Carré podían haberse desenvuelto por aquí, incluso en el cercano Hotel el Minzah, son personas, no personajes, reales y algunos hasta conocidos, los que en su día aparecieron en los periódicos y ahora lo hacen en los libros de historia. Hay Primeros Ministros británicos (Harold MacMillan o Harold Wilson) y el ambiente en que se movían (el caso Profumo), Yasir Arafat, la mafia rusa posterior a la caída del muro, Bob Murdoch y dos directores del KGB, sir Alec Guinnes preparándose para la versión de la BBC de “El Topo”, … Me tropiezo con este párrafo: “Regla número uno de la Guerra Fría: nada, absolutamente nada es lo que parece. Todos tienen una segunda intención, cuando no una tercera.”

Camino hacia el “Grand Socco”, la plaza que marca el límite entre la Ville Nouvelle y la medina, en busca de la versión tangerina de ese ambiente, y lo que descubro es de nuevo la globalización: los abundantes turistas encuentran lo que buscan en tiendas ordenadas de precio fijo y restaurantes con una carta internacional escrita en muchos idiomas. Sí, el Cinema Rif y su arquitectura de la metrópoli sigue presidiendo la plaza del 9 de Julio, solo que ahora hay césped y bancos, y los restaurantes ofrecen pizza, chawarma y comida bio. Buscando refugio subo por la Rue d’Italie hasta que me topo con Dar Kasbah: en 1884 la compañía británica Eastern Telegraph Company tendió el cable telegráfico entre Gibraltar y Tánger, y construyó en esta ciudad un edificio para albergar sus oficinas y acomodar a sus invitados. Un siglo y pico después, el edificio es un hotel coqueto y el patio un restaurante silencioso aislado del trajín de las tiendas y del turismo, lo que en los libros de viajes con poca imaginación sería un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la medina. Pues eso.

Le llama la atención a mi estómago hambriento el reclamo de la pizarra que se asoma a la calle: “Tajine de calamares”. Siento debilidad entre gastronómica y emocional por el tajine, sin duda porque me recuerda viajes y episodios disfrutados en esta parte del mundo, así que no queda otra que entrar a preguntar al camarero por la receta. Me siento en unas butacas bajas, rodeado de palmeras por tres lados y el viejo edificio inglés por el cuarto, con un sol suave filtrándose con timidez entre las hojas que agita el viento del Atlántico. El camarero es el prototipo de gordo feliz que transmite felicidad, atiende a los pocos comensales en inglés, francés, español y árabe, y me tienta con la receta: “Es un plato muy sencillo, nada más que una cama de tomate con un poquito de ajo muy picado, y encima los calamares”.

Mientras preparan mi tajine, acabo ferozmente con las aceitunas aliñadas, y los calamares, el tomate y el ajo me duran muy poco y los saboreo mucho. Parece que llevo días en Tánger y no llevo ni 48 horas; me cuesta trabajo recordar qué día es y parece que faltan semanas para volver a España. El tiempo parece avanzar más despacio, y los problemas que se atestan en las portadas de los periódicos europeos y en las atascadas neuronas de algunos humanos parecen haberse diluido, arrastradas por la brisa del Atlántico, disipándose como el humo del tajine, ahora vacío.

Continúo el paseo por la historia al encontrarme edificios como la “Misión Católica Española” o las “Escuelas Españolas de Alfonso XIII”, cuya placa de mármol en la fachada reza “Fundación Casa Riera. Año 1912”. Suenan previos a las glaciaciones y acaban de cumplir solo un siglo.

Un empleado de una tienda, de esa edad de los mayores en estos países que resulta indefinida para los visitantes, me confiesa: “Nací en Villa Sanjurjo, aunque ahora lo llaman Al Hoceima”. Me lo cuenta en una ensalada de idiomas y topónimos que no desbrozo hasta que por la noche tiro de documentación vía Internet en el hotel: la zona en la que se desarrolló el desembarco de Alhucemas, en Septiembre de 1925, estaba deshabitada en aquel momento, y los locales la llamaban al Hoceima, que en árabe significa espliego, por ser la vegetación de la zona. Tras el desembarco, el asentamiento militar se convirtió en permanente y pasó a denominarse Villa Sanjurjo, en honor del General José Sanjurjo, responsable del desembarco que luego estudió Eisenhower cuando preparaba el de Normandía. Durante la República Española se llamó Villa Alhucemas, el franquismo le retornó su nombre original, y tras la independencia de Marruecos pasó a ser indistintamente Alhucemas o al Hoceima. “Viví nueve años en Bélgica”, continúa su relato, “allí trabajé con un italiano”. Me habla en una mezcla irreverente de español, italiano y francés que me cuesta trabajo seguir, y narra una vida intensa en la que las diferencias entre países, idiomas y culturas se diluye. Con una sonrisa pícara concluye: “¡Soy rifeño!”, y no sé si me quiere recordar lo que pasó entre rifeños y españoles hace ahora 90 años.

Con el estómago lleno y el recuerdo de las guerras de Marruecos en mente, retomo el paseo para ver cómo cambia Tánger, no necesariamente a mejor. El estado de obras de la ciudad moderna me recuerda al de España inmediatamente después de nuestro ingreso en la Unión Europea, cuando los fondos de ayuda colaboraron en la construcción o mejora de puertos, aeropuertos, universidades, autovías, hospitales y cualquier otro elemento que requiera muchas toneladas de hormigón.

El centro de la ciudad es un arrebato de grúas y hormigoneras, en el que las zonas colapsadas por el tráfico se van a sortear mediante pasos elevados, calles desoladas se urbanizan, edificios pequeños y viejos se derriban para sustituirlos por torres, y el precioso paseo marítimo se sustituye por algo más discutible y tirando a ampuloso.

La enorme obra del paseo comienza al pie de la medina, donde el antiguo puerto de pescadores ha desaparecido, y el nuevo, terminado pero aun cerrado, no tiene personalidad alguna. Continúa en un largo paseo marítimo, que un enjambre de operarios remata los días de mi visita ante la próxima inauguración oficial por parte de Mohamed VI. Consiste fundamentalmente en una plataforma de hormigón salpicada por algunos bancos de forja, que limita al mar con una barandilla de acero inoxidable y forma indefinida, y con algunas de esas cajas de cristal que permiten el acceso a un aparcamiento subterráneo. Salvo en algunos detalles de los bancos de forja, nada hay que recuerde al lugar en el que está; no hay formas árabes ni bereberes ni moriscas, no hay recuerdos de los trabajos en yeso o azulejo de la zona; recuerda, y mucho, a eso que en Europa llamamos plazas duras, un lugar poco humano, inhóspito, árido, recalentado en verano; lo contrario de los espacios públicos de la ciudad concebidos como prolongación de la vivienda, lugares de estancia y no de paso. Podría estar en Valencia, Niza o Nápoles, y en todas ellas estaría fuera de lugar.

Quedan por añadir las discotecas playeras al aire libre, que se abrirán cuando mejore el tiempo y, es de desear, añadirán algo de color no gris a este tedio arquitectónico.

Los tangerinos pasean de lado a lado sin terminar de encontrarse a gusto, y solo llegan a detenerse, solo encuentran comodidad, en la zona de escalinatas ya cercana a la única parte con vegetación de la obra, los “Jardins de la Corniche”. Allí Tánger pierde de nuevo su identidad, porque la plaza cercana está presidida por un McDonald’s, y la acera continúa con un Hotel Hilton y, claro, un enorme centro comercial, el Tanger City Mall, al que mi debilidad por la arquitectura, el espíritu viajero y un toque de morbo me hacen entrar.

Los tangerinos pasean de lado a lado sin terminar de encontrarse a gusto, y solo llegan a detenerse, solo encuentran comodidad, en la zona de escalinatas ya cercana a la única parte con vegetación de la obra, los “Jardins de la Corniche”. Allí Tánger pierde de nuevo su identidad, porque la plaza cercana está presidida por un McDonald’s, y la acera continúa con un Hotel Hilton y, claro, un enorme centro comercial, el Tanger City Mall, al que mi debilidad por la arquitectura, el espíritu viajero y un toque de morbo me hacen entrar.

La estructura interior es la misma que la de los centros comerciales de Europa, con las tiendas en las plantas inferiores, y los cines y los establecimientos de comida rápida en las superiores, y las plantas se comunican mediante escaleras mecánicas que se cruzan entre sí para que no haya manera de recorrer el edificio sin pasearse ante los escaparates de las tiendas.

Estas y los restaurantes son los mismos que a este lado del estrecho, desde Stradivarius y llao llao a las habituales tiendas del gripo Inditex, más Tele Pizza y similares. Desde el interior del edificio no se ve el exterior, los visitantes languidecen en las mesas ante sus consumiciones, y no veo a nadie tomarse un té a la menta.

Abundan las tiendas de telefonía móvil porque no hay un marroquí mayor de edad sin su móvil, y la decoración y tipología de estas tiendas son las mismas que en Europa; la única diferencia es que en lugar de Movistar o Vodafone el logo de la entrada dice Meditel o Imwi.

Decido centrarme en el Tánger que me gusta en mis últimas horas en la ciudad, de modo que cruzo la Ville Nouvelle subiendo por la Avenue Mohamed V hasta llegar de nuevo a la “Terrasse des Paresseux”, y saco de la mochila el libro de le Carré. Entre recuerdos de la Guerra Fría y vistazos a Tarifa, me enamoro de la casita que está frente a mí, en la calle que baja al puerto: dos plantas con jardín, contraventanas cerradas, ni estilo colonial francés ni español, ni marroquí; es un diseño intemporal y ecléctico. Parece a la vez deshabitada y bien cuidada, con los setos recortados y ni una teja fuera de sitio. Me recuerda a la casa de Ifni de la que también acabé prendado, una joyita modernista en el extremo de la Plaza de España opuesto al Consulado.

Trepo hasta la terraza del Salón Bleu, un café ubicado en la parte más alta de la medina, con una terraza en la azotea que casi exige licencia de la Federación de Alpinismo para llegar arriba. Disfruto de un zumo de naranja recién exprimido, con la kasbah a mis pies, el nuevo puerto sin estrenar allá abajo y al fondo España. Me distraigo viendo atracar el barco que llega de Tarifa y casi no me doy cuenta de la mujer que tiende la ropa en una azotea cercana. Está entrada en años y en carnes, luce ropa tradicional marroquí, lleva la cabeza tapada con un pañuelo y tiende la colada, una mezcla también de ropa tradicional marroquí y calzoncillos de Calvin Klein.

En una tienda minúscula del zoco, no más de seis metros cuadrados, repaso con lentitud álbumes de postales antiguas. Me muevo con cuidado no solo para escoger bien, es que es todo tan pequeño que si me muevo sin orden me choco con las paredes y doy codazos a estantes y armarios cuajados de todo tipo de antiguallas. Termino escogiendo una foto de la mezquita de Djama Zitung, en Mequínez, y otra del bulevar de Argel. Ambas en blanco y negro, cada una tiene más de medio siglo.

Se acerca la noche y llego a la estación de tren de Tánger con tiempo de sobra, quiero saborear la experiencia del tren nocturno a Marrakech, en el que he reservado litera, sin prisas.

La estación está en obras por la construcción de la primera línea ferroviaria de alta velocidad de Africa, que unirá estas dos ciudades. Por eso parece ahora recién bombardeada, llena de hormigón desnudo y vallas. El plan inicial era inaugurar la línea en 2015, aunque ahora se habla de algo tan indefinido como la segunda mitad de 2018, lo que, a la vista de las obras que recorreré en los próximos días, suena optimista.

Viajar por países que crecen y avanzan deprisa implica encontrarse con anacronismos, que ilustran fielmente la rapidez de su desarrollo. El edificio de la estación está algo viejo, un vistazo al restaurante pide a gritos que no entres, pero los carteles luminosos que anuncian salidas y llegadas son tan actuales como los de cualquier estación europea, y la wifi gratuita de la ONCF va tan deprisa como la de mi casa. El tren en sí tiene vagones antiguos, las literas de los departamentos están forradas de una especie de eskay, y las paredes se cubren con un papel pintado que me recuerda al de la casa de Mr. Bean.

En mi departamento, dos literas están ocupadas por marroquíes, y un paseo por el vagón me dice que en los demás son mayoritarios los europeos jóvenes y mochileros. Creo que si no aprendo árabe en media hora voy a hablar poco esta noche. De mis dos compañeros de departamento, uno se duerme nada más salir de Tánger y no despertará hasta Marrakech, bastantes horas más tarde. El otro continúa las conversaciones por el móvil que ya llevaba iniciadas cuando subió al tren. Solo las interrumpe para hacer una vídeo llamada por WhatsApp en la que retransmite a su mujer una visita guiada al vagón.

En mi departamento, dos literas están ocupadas por marroquíes, y un paseo por el vagón me dice que en los demás son mayoritarios los europeos jóvenes y mochileros. Creo que si no aprendo árabe en media hora voy a hablar poco esta noche. De mis dos compañeros de departamento, uno se duerme nada más salir de Tánger y no despertará hasta Marrakech, bastantes horas más tarde. El otro continúa las conversaciones por el móvil que ya llevaba iniciadas cuando subió al tren. Solo las interrumpe para hacer una vídeo llamada por WhatsApp en la que retransmite a su mujer una visita guiada al vagón.

Mi cena de esta noche se desarrolla en dos fases: la primera fue una empanadilla recalentada en el bar de la estación de Tánger, y la segunda un bocadillo de pollo comprado en el carrito de comida del tren. Escribo que es de pollo solo porque me lo dijo el empleado, no porque lo indicara su sabor. Decido que me merezco más y que debo mejorar el nivel gastronómico del viaje. Cuando algo más tarde me quedo dormido, mi compañero locuaz de departamento aun sigue hablando; no sé qué me admira más, si su locuacidad o la resistencia de la batería de su móvil.

Me despierto y lo primero que percibo es el tono rojizo de la tierra que veo por la ventanilla: debemos estar cerca de Marrakech. He debido dormir de un tirón unas ocho horas, sin que me molestaran el traqueteo de los vagones o la tertulia del vecino. Consolado porque la experiencia ha sido menos dura de lo esperado, llegamos con retraso a la estación de Marrakech y, para mantener la fluidez del viaje y evitar sustos, compro el billete para dentro de un par de días con destino a Mequínez. Me disculpo con mi estómago a base de desayunar un estupendo bizcocho de almendras y un café recién hecho, mientras la rapidísima wifi gratuita de la estación me permite leer el periódico y ponerme al día de mensajes.

Me despierto y lo primero que percibo es el tono rojizo de la tierra que veo por la ventanilla: debemos estar cerca de Marrakech. He debido dormir de un tirón unas ocho horas, sin que me molestaran el traqueteo de los vagones o la tertulia del vecino. Consolado porque la experiencia ha sido menos dura de lo esperado, llegamos con retraso a la estación de Marrakech y, para mantener la fluidez del viaje y evitar sustos, compro el billete para dentro de un par de días con destino a Mequínez. Me disculpo con mi estómago a base de desayunar un estupendo bizcocho de almendras y un café recién hecho, mientras la rapidísima wifi gratuita de la estación me permite leer el periódico y ponerme al día de mensajes.

Estuve por primera vez en Marrakech en 1989, y cada visita posterior ha mostrado que la ciudad basa su economía en el turismo, se adapta a él, y se distorsiona para ofrecer a los visitantes no lo que en realidad es, sino lo que éstos buscan. Y aunque mantengo esta idea en la cabeza cuando inicio mi paseo por la ciudad, vuelvo a asombrarme. En la Place des Ferblantiers (la plaza de los hojalateros) las tiendas están limpias y ordenadas, los precios son fijos y visibles en una etiqueta, la mercancía está colocada y no amontonada y los artesanos trabajan a la vista. Me quedo asombrado al ver todo esto, y más todavía cuando pasa con naturalidad y parsimonia un Bentley Bentayga.

Hecho a andar y termino en la Maison de la Photographie, en busca de más fotos antiguas. Al final, me llevo las reproducciones de dos postales: una de la plaza Djemaa el Fnaa, de alrededor de 1926, y otra de la medersa Ben Youssef, de más o menos 1920. Y no me puedo resistir ante la reproducción de un mapa de la zona de Abraham Ortelius, de alrededor de 1635, en que los topónimos mezclan indistintamente el latín y el español, y sin embargo nunca aparece el árabe.

Como el síndrome de la ciudad turística convertida en parque temático me persigue, prefiero alejarme del cogollo y camino en dirección sur, hacia las tumbas saadianas, a las que accedo por la ceremoniosa Bab Agnaou. Ahí sí descubro el verdadero Marrakech, en el despilfarro sereno de mármol de carrara y muscarnas, en la tranquilidad del esplendor, en la integración de los edificios y los jardines.

Como a base de pastilla en la azotea de un restaurante discreto, y me despido de Marrakech con una doble pena: por despedirme de una ciudad que me gusta, y porque me parece que está dejando de gustarme.

El tren a Mequínez es más nuevo y más cómodo que el que me llevó a Marrakech. Siguiendo los consejos de los veteranos, viajo en primera clase: es bastante más agradable y la diferencia de precio resulta asumible. En mi departamento, de seis asientos confortables, inician el viaje una señora marroquí de unos cincuenta años, vestida de negro de los pies a la cabeza, que no deja respirar a su smartphone, y un caballero de vago aspecto oriental que se dedica a lo mismo. Según paramos en las sucesivas estaciones del recorrido, el departamento se llena de viajeros que, a pesar de la escasa distancia que nos separa, habitamos planetas distintos. Frente a mí hay una chica local de treinta y pocos, preciosos ojos verdes y notable sobrepeso. Entró en el departamento con dos maletas y los auriculares conectados al iPhone, y ahí sigue, escuchando su música. De frente a mi derecha, se sienta un joven con perilla de aspecto árabe, que saludó en un inglés impecable al entrar: cabeza rapada, camiseta ajustada color rojo coral, zapatillas Nike fluorescentes. Ha sacado un iPad y unos cascos, y contempla ensimismado la pantalla. A lo largo del viaje demostrará su tecnofilia al sacar, de una caja protectora, todas las conexiones posibles entre iPads, iPhones, cascos y auriculares, y me hará exclamar varias veces, en silencio asombrado: “Ah, ¿pero eso se puede hacer?” al verle combinar de asombrosas maneras todos sus cacharros digitales. A mi derecha, el señor medio oriental duerme un rato y dedica otro a leer un libro en su tableta, protegida por una funda de “The Economist”. La señora de mi derecha duerme ahora, salvo cuando suena su minúsculo móvil, que saca de entre los ropajes. Y yo tomo notas, miro por la ventanilla, intento ser esponjoso, como en cada viaje.

Deben ser las siete cuando el tren se detiene en la estación Emir Abdelkader, de Mequínez. Es decir, algo más de ocho horas de viaje para algo menos de quinientos kilómetros. Quiero comprar el billete para el tercer y último recorrido en tren del viaje, el de Mequínez a Tánger, y me atrevo al más difícil todavía: comprarlo en una máquina automática. Es el Marruecos de los contrastes generados por un crecimiento tan rápido, el que asombra a los que no vienen, el que no se creen los que lo ven de lejos. La máquina me deja escoger idioma entre árabe, francés e inglés, el menú de la pantalla es sencillo y, efectivamente, segundos después tengo mi tercer billete de tren guardado en la mochila.

El petit taxi que me lleva al Riad Ritaj es de color azul azulejo de cuarto de baño de la posguerra. Llovizna como con dejadez, y el riad es tan céntrico, que me toca vagar por calles en las que casi no caben los burros hasta que llego a él. El mejunje de idiomas en que el recepcionista se esfuerza en hablarme consigue que me entere de la mitad de lo que me dice. Distingo que, como deben estar casi vacíos, me da una “habitación buena” aunque mi reserva es de “habitación normal”. Y añade algo de “invitación”, “fiesta”, “cena”, y “habrá música de” algo que no llego a comprender.

Acepto encantado esa invitación tan difusa y subo a la “habitación buena”, que resulta serlo: exquisita decoración tradicional marroquí a base de telas, alfombras y un baño cuajado de zellij, ese mosaico formado por minúsculos azulejos que destaca especialmente en la zona de Fez y Mequínez.

Conectado a la wifi del hotel, bastante más lenta que las de las estaciones de la ONCF, me llevo la alegría de conseguir reserva en el Hotel el Minzah para la última etapa de mi viaje, los días finales de Tánger. Es el hotel cuajado de historias y leyendas, historias reales de espías y sobre su papel inspirador en la película “Casablanca”. Un paseo por Google me dice que le han bajado la categoría de cinco a tres estrellas (y por eso se ha puesto a tiro de mi bolsillo) porque una inspección de sanidad en Septiembre pasado estuvo a punto de cerrarlo. Le siguen comentarios sobre el porqué de la inspección y de hacer público el resultado, pero me da igual: dos noches en el Minzah valen la pena cualquier riesgo.

Bajo a la “fiesta con música” y me encuentro unos preparativos que no me aclaran mucho. En busca de más información, me acerco al de recepción, y solo le entiendo algo de festival du film o similar. Poco a poco aquello se llena de marroquíes y franceses, la mayoría de aspecto bohemio; finalmente llegan los músicos, seis marroquíes con ropas típicas e instrumentos locales, que comienzan a tocar y bailar ese estilo llamado gnaua. Es una música de origen subsahariano que trajeron a Marruecos y Argelia los esclavos de los árabes; de hecho, se canta en árabe con palabras intercaladas de idiomas del sur, como bambara y fulani. Su nombre viene del término que en tamazight, el dialecto bereber del sur del Atlas, significa mudo, la manera en que se denominaba a los esclavos porque hablaban un idioma que nadie entendía, como si fueran mudos para quien los escuchaba.

Por supuesto yo soy ajeno a todas estas cuestiones, ya que me centro en otras dos. En primer lugar, los camareros sirven vino local con generosidad, y como viajero tenía un elevado interés en analizarlo. Digamos que se quedó en aprobado raspado por su tacto rasposo. El otro asunto es el motivo de la fiesta, cada vez más ruidosa por la música y el creciente número de botellas vacías. Veo que algún asistente llevaba colgando una acreditación a algún acto, y afinando la vista me parece leer FICAM; Google es una excelente ayuda en estos casos, porque me condujo a descubrir que las personas que me rodean son asistentes al Festival International de Cinéma d’Animation de Meknés, así, en el mismo francés que figura en sus tarjetas.

Después de dar buena cuenta de ensaladas y de pastilla, decido que es el momento ideal para dar fin a mi incursión entre los cineastas, los músicos de gnaua y algún otro huésped del hotel con la misma cara de extrañeza que yo.

A la mañana siguiente, cuando bajo a desayunar, no quedan huellas de la fiesta. Me saluda el matrimonio “de Haití, somos de Boston, vivimos en Nueva York, hemos llegado esta mañana desde París, a ver a nuestra hija que está viviendo aquí” (así es como se me presentaron la noche anterior) y me preguntan muy amablemente si había dormido bien. Les digo que sí y les devuelvo la cortesía. “¿Y a mí no me lo pregunta?”, me suelta una señora de edad que desayuna en la otra única mesa ocupada. Recordaba haberla visto cenando sola antes del inicio de la fiesta del festival de cine. Me mira con esa cara con que miran las personas que están permanentemente enfadadas con el mundo: “No he dormido nada. Nada. Creo que deberían avisar a la agencia de viajes si tienen pensado hacer una fiesta o algo así. No he dormido nada.”. Le digo que lo siento mucho, mientras el matrimonio de Haití, somos de Boston, vivimos en Nueva York, hemos llegado esta mañana desde París, a ver a nuestra hija que está viviendo aquí me sonríe, y yo me centro en las tortitas con mermelada y el café recién hecho.

Paseo por Mequínez con lluvia y frío. El mausoleo Mulay Ismail está cerrado por obras, de modo que solo puedo visitar el pequeño y atractivo museo Dar Jamai. Luego doy vueltas por una medina mucho menos turística y por ello bastante más real que la de Marrakech, y termino con un té a la menta en una bulliciosa terraza en frente de Bab al Mansour, la puerta de Almanzor. Entre medias, enredando por callejones, me topo con un funduk desvencijado y convertido en carpintería y almacén de maderas. Por fin un sitio natural, no construido específicamente para mostrárselo a los turistas: el estado decrépito, dejado, no impide entender la estructura original, con las cuadras en la planta baja rodeando el patio, y las puertas de los dormitorios en la primera planta, conformando lo que en un barrio castizo sería una corrala. De alguien sitio viene el ruido de un serrucho y en todas partes huele a madera y a serrín, fundamentalmente porque por todas partes hay restos de serrín y maderas a medio trabajar o simplemente amontonadas, esperando ser útiles en algún mueble. Los gatos se acurrucan en los bancos de trabajo o pasean entre tablones y cabeceros de cama, y parecen tan en su casa como una caravana de camellos cargada de sal que llegara desde Tombuctú. Después de la artificiosidad de Marrakech, este arrebato de sinceridad me reconcilia con el Marruecos que me gusta.

La mañana siguiente amanece fría y soleada, un día de esos que invitan a la sonrisa. Me montó en otro petit taxi de color azulejo de cuarto de baño de la posguerra, un Peugeot 206 con taxímetro que me cobra la ridícula cantidad de 11 dirhams por llevarme y darme charla. La estación de ferrocarril es un edificio antiguo, pero restaurado, limpio y ordenado, y todo funciona. A través de la wifi, siempre gratuita, rápida y estable, leo en “Car Magazine” la prueba del Bugatti Chiron, 2,4 millones de libras esterlinas más impuestos. Lo veo muy lejos del entorno en el que estoy, y pienso en lo que representaría ese dinero para los niños que, junto a sus madres, esperan un tren en esta estación.

Cuando voy a salir al andén, el empleado que comprueba los billetes, ya entrado en años, me dice: Voie deux, next train. Y me doy cuenta que, con sus limitaciones culturales, se esfuerza en ser amable, no quiere que me confunda de tren y me aclara que el mío parará en el andén dos, pero no es el que está a punto de llegar, que saldrá a las 10:11 h según las pantallas y con destino a Casablanca, sino el de las 10:31 h que me va a llevar a Tánger.

Se me hacen cortas las cinco horas en el tren 182 y a media tarde, sonriente, entro en el hotel el Minzah por la misma puerta por la que accedieron Rita Hayworth, Rock Hudson, Rex Harrison o Yves Saint Laurent. Se notan los años en la estructura y en el diseño, no así en el estado de pintura y mobiliario, y la atención en la recepción es la de hotel de la vieja escuela, esa que entiende un viaje como una exploración lujosa y un acontecimiento social, simultáneamente.

Mientras me dirijo a la habitación que me han asignado, sonrío al recordar que la leyenda dice que, durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar conflictos, los huéspedes germanófilos ocupaban el ala izquierda del edificio y los aliadófilos la derecha. Mi habitación está en la derecha, y desde las ventanas se ven el puerto de Tánger y, al fondo, Tarifa. Por la noche bajo al Caid’s Piano Bar, pido una cerveza (Casablanca, por supuesto) y compruebo lo que dice otra tradición: Michael Curtiz se inspiró en este hotel para el diseño de interiores de su película fetiche. Ninguno de los hombres de negocios españoles que se acodan en la barra se llama Rick ni lleva smoking blanco, pero los arcos, las cortinas y las sensaciones predicen que Elsa y Viktor no tardarán en llegar.

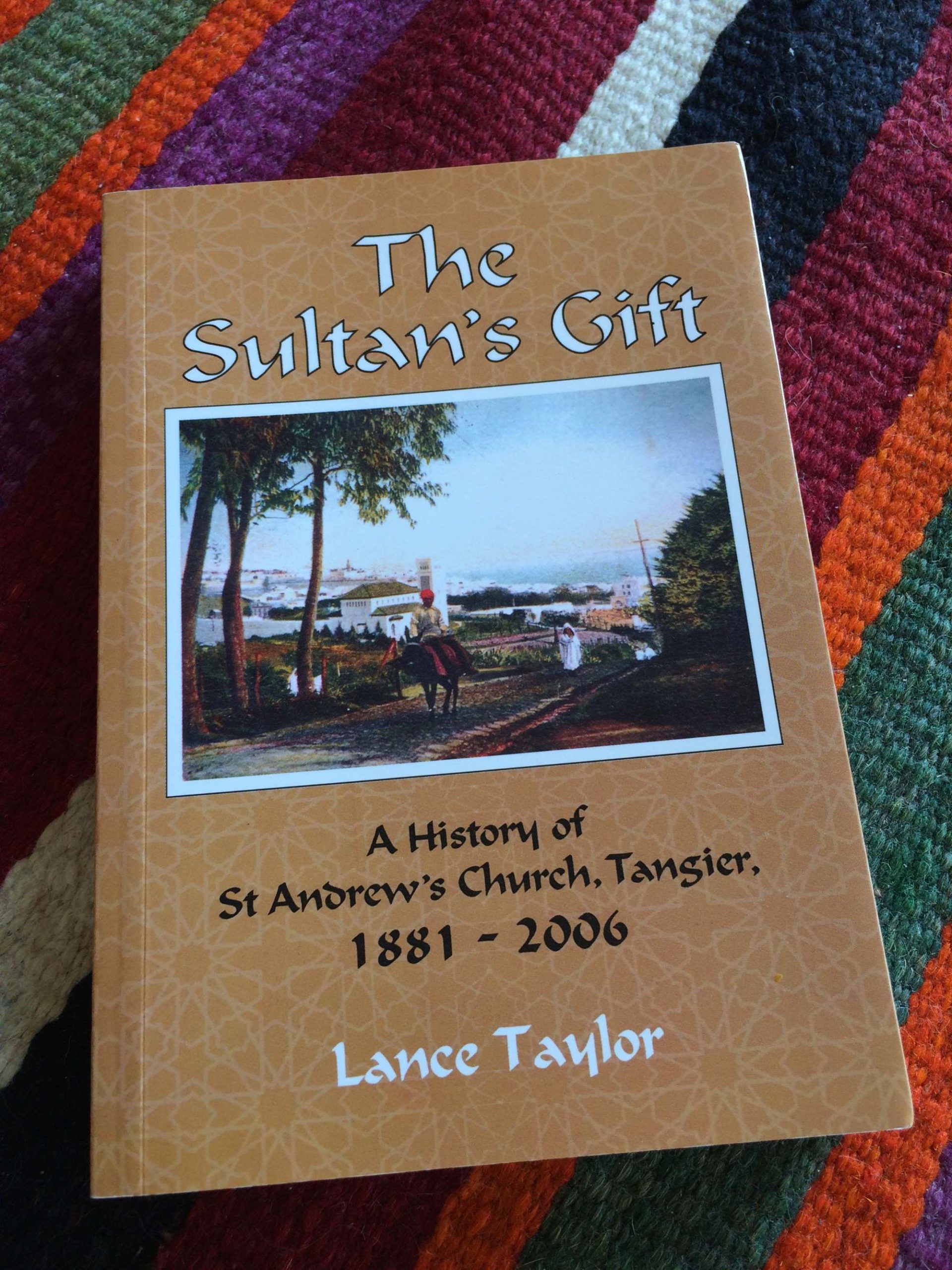

Mi último día en Tánger merece dos visitas especiales. En primer lugar, vuelvo a la iglesia de St. Andrews, la que construyeron los residentes ingleses en un terreno cedido por el sultán allá por 1881. Pasear por su jardín que además sirve como cementerio es pasear por la historia, y al entrar en el edificio me llevo la sorpresa de que alguien ha tenido la brillante idea de darle forma de libro: “The Sultan’s gift” se titula, aludiendo a ese regalo del solar. El autor es Lance Taylor, profesor de inglés en el American Language Center de Tánger y encargado de las cuestiones seglares y operativas de la iglesia de 1995 a 1999.

Las 270 páginas del libro tienen apartados propios de hojita parroquial, narrando mínimos detalles provincianos sobre la vida de unos británicos casi olvidados por su metrópoli en un hábitat en el que no terminan de cuajar. Por otro lado, muestra interesantes retratos de la difícil vida en la zona, la compleja convivencia de cultura (marroquíes, ingleses, alemanes, estadounidenses, …; religiosos, comerciantes, diplomáticos, supervivientes, …). Las fotos son un formidable testimonio de la vida de ese pequeño grupo en ese momento de la historia en que los blancos se sentían superiores y se ataviaban con sus mejores galas para ir a la ceremonia religiosa del domingo.

Afortunadamente el libro no ignora esa época que tanto me atrae y cita, por ejemplo, que el libro de Iain Finlayson “Tangier. City of the dream” recuerda en qué hotel se hospedaba cada una de las nacionalidades, salvo que hubiera que coincidir en el Minzah. Habla también de la división de los residentes franceses entre las facciones pro y anti Vichy, o de los bandos republicano y franquista de los españoles.

Se recuerda que, a pesar del control de fronteras español sobre la zona internacional, los franceses partidarios de la Francia Libre que habían sido sorprendidos en en el protectorado pro-Vichy del sur de Marruecos, llegaban hasta Tánger en busca de una escapada a través de Gibraltar para unirse a las tropas de De Gaulle. Y con los submarinos alemanes patrullando el estrecho, eso no era un paseo bajo las estrellas.

Otras veces se recuerdan episodios de la vida en Tánger reproduciendo párrafos de la prensa local, sean tomados de noticias o de necrológicas. Mi favorito es el que publicó Le Journal de Tanger el 21 de Febrero de 1998 en recuerdo de Gordon Browne, un graduado de Harvard que llegó a la ciudad en 1929 como comprador de lana para un fabricante de alfombras de Estados Unidos, y falleció en Arizona ya con 96 años: Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Browne y otros once estadounidenses fueron reclutados por la Oficina de Servicios Estratégicos (la antecesora de la CIA) para trabajar en el norte de Africa. Se les conoció como “los Doce Apóstoles”. Las actividades de Browne en el Tánger libre durante la época se llenaron de aventuras al proporcionar información sobre los desembarcos aliados de 1942. … En la víspera de los desembarcos, Browne utilizó faroles para señalizar los recorridos a los planeadores que se utilizaron en la operación. Por esta hazaña, que le expuso a evidentes riesgos si era capturado, el Presidente Roosevelt le premió con la Medalla Presidencial al Mérito con Estrella de Plata por “valor en la acción”.

La segunda visita especial del último día me lleva a la Librairie des Colonnes, una institución en la ciudad, recientemente restaurada, que fue lugar habitual de reunión de Paul Bowles, Jean Genet, Samuel Becket y William Burroughs. Me deslumbro paseando entre las estanterías, me frena el desconocimiento de árabe y francés para comprar muchos de los libros interesantes, y de repente me topo con la limitación más importante: acostumbrado a viajar por Africa en Land Cruiser, donde caben todas las compras, caigo en que solo me puedo llevar los libros que me quepan en el escueto equipaje que me permite mi escuálida tarifa de Air Arabia. Aun así, salgo de la librería con una excelente visión de las perspectivas de cambios en el Marruecos actual (“Marruecos en Transición”, de Pierre Vermeren) y un retrato del pasado de la zona (“Abd el Krim y el Protectorado”, de José María Campos).

Me despido de el Minzah con un descomunal desayuno en la habitación por culpa del madrugón para llegar al vuelo muy tempranero de Air Arabia a Madrid. Tanto, que aparezco en mi ciudad a primera hora de la mañana, con la misma desubicación que cada vez que vuelvo a Europa desde Africa, con la misma idea en la cabeza: “Están locos estos europeos, cada vez les entiendo menos”.

Me encantaría escuchar tus comentarios