Si es mentira, no me importará

El río Senegal desemboca en el Atlántico, su orilla derecha está en Mauritania y la izquierda en el país del que toma el nombre. Miles de años arrastrando lodos han hecho que forme una lengua de arena, de 40 kilómetros de longitud, paralela a la costa. En el hueco entre la tierra firme y la lengua hay una pequeña isla, de apenas 400 metros de anchura y dos kilómetros de longitud. Esta islita es el lugar que escogió Louis Caullier en 1659 para funda una ciudad y llamarla Saint Louis, no por su nombre, si no por el de Luis XIV, Rey de Francia en ese momento.

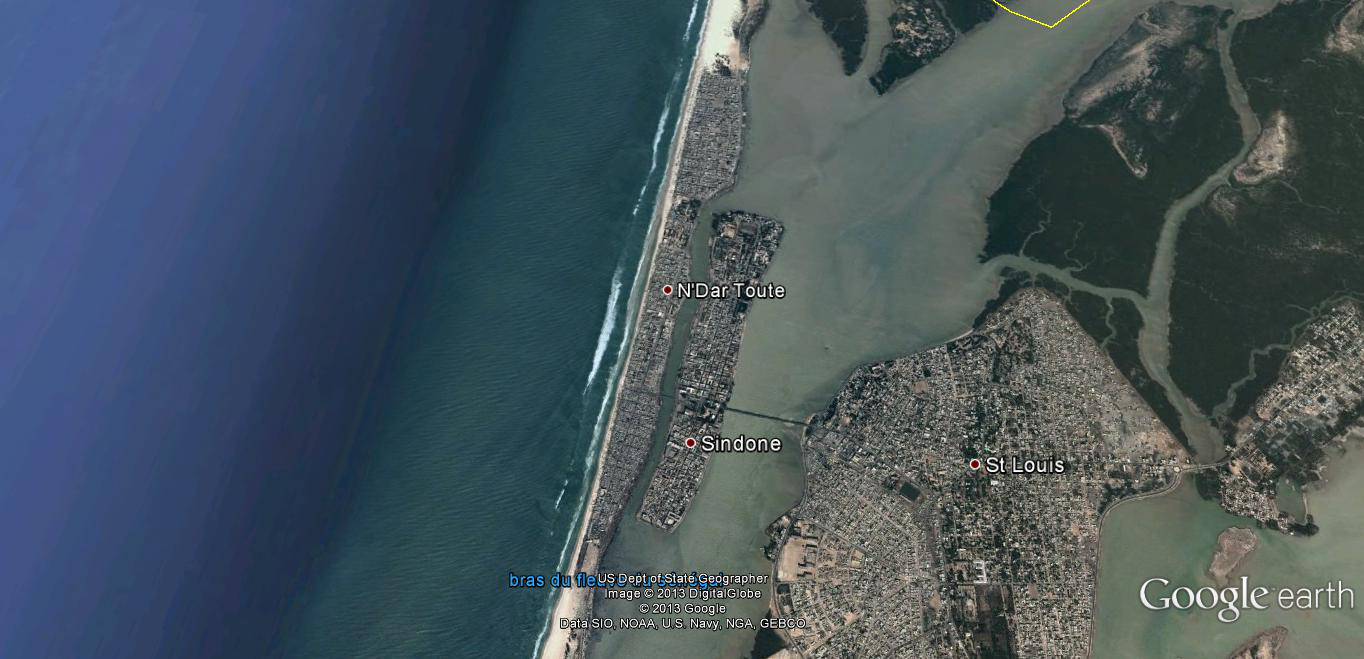

La ciudad se convirtió con el tiempo en la capital de la AOF, Afrique Occidentale Française, la colonia gala que englobaba los actuales territorios de Mauritania, Senegal, Malí, Guinea, Costa de Marfil, Níger, Alto Volta (ahora Burkina Fasso) y Dahomey (ahora Benin). El crecimiento hizo que St-Louis ocupara toda la isla, se extendiera por el continente, y saltara hasta la lengua de arena que ofrece su costa oriental a la desembocadura del Senegal y la occidental al océano. A pesar de lo que dice Google Earth, la lengua de arena se llama N’Dar en wolof y Langue de Barbarie en francés, la isla casi rectangular es St. Louis, y la zona continental de la ciudad se conoce como Sor.

Habíamos llegado a Saint Louis como se ha de llegar a las ciudades con encanto: anochecido y cansados, así que las modestas cabañas del Hotel Cap St-Louis, con aire acondicionado, eso sí, nos parecieron un lujo desmedido. Y pronto por la mañana salimos a ver la flotilla pesquera, con un número de piraguas y pescadores que depende de a quién se pregunte, pero que debe andar alrededor de tres mil de las primeras y cinco mil de los segundos. Las barcas duermen en la playa occidental de la Langue de Barbarie, frente al Atlántico, y aquel día era el tercero consecutivo sin salir a faenar por culpa de lo embravecido del mar. Las barcas eran poco más que piraguas grandes de madera, las mayores de unos quince metros de eslora, que los mismos pescadores reparaban en la playa. Emplean motores fuera borda, (japoneses, claro) y lo más destacado es la pintura del casco, con la brillantez y diversidad de colores propias de Senegal, salpicada de frases en árabe y en wolof, dos de las lenguas oficiales del país. En aquella época las barcas solo se utilizaban para pescar; faltaban unos años para que llegara la inmigración ilegal a Canarias y al continente europeo, y que bastantes de ellas sirvieran para iniciar el último viaje de algunos desesperados, y el próspero negocio de unos faltos de escrúpulos.

Al pie del faro y en la otra orilla de la barra se terminaba de vender el pescado secado al sol, y se encontraba la bulliciosa parada de los autobuses que comunican península, isla y tierra firme. No eran más viejas camionetas, la mayoría Renault y Mercedes, empleadas como minibuses en Europa, que llegadas aquí se pintan de naranja y blanco, se decoran abundantemente y transportan, apretados sí, hacinados no, a los locales.

Los mercados callejeros de St-Louis son alegres, ruidosos, amplios, bulliciosos y bien surtidos. Al viajero que llega de la parca Mauritania le sorprende todo ello, por el contraste con la seriedad y adustez vividas días atrás, aunque quizá lo que más sorprenda sean las mujeres, y por varios motivos. En primer lugar, porque las hay por la calle, por lo colorista de sus vestidos, los pañuelos en la cabeza, los hombros desnudos, la piel muy negra y muy brillante, y la sonrisa siempre lista. Y además por su elegancia y su coquetería, expresada en las miradas de perfil, las sonrisas directas, los cuellos erguidos y majestuosos, el andar sereno con caderas suaves, las telas algo ceñidas; después de muchos días vemos mujeres que hacen de mujeres, mujeres orgullosas de serlo, que quieren que los hombres se enteren de que lo son, que se arreglan y presumen.

En aquella época de la aviación que se ha dado en llamar heroica, la pequeña península de St-Louis desempeñó un papel modesto pero imprescindible. Los hidroaviones que se encargaban del servicio postal desde Francia a las colonias africanas y América del Sur hacían aquí escala, y de hecho una parte de la península aún se llama hidrobase. Hay recuerdos en el coqueto y veterano Hôtel de la Poste, cuyo nombre señala que la carga inicial de los aviones era el correo. El hotel se fundó en 1850, y a principios del siglo XX era el lugar de estancia habitual de los pocos adinerados que hacían noche en Sant Louis, en el largo recorrido desde Europa hasta el sur de Africa o América. En el bar del hotel, el recargado Safari Bar, hay una abrumadora colección de objetos de aquella época en que solo los pudientes volaban, y lo hacían con baúles y aire aguerrido, despegando de aeródromos en los que desafiaban a la vez el destino terrenal del hombre y la ley de la gravedad; no como hoy, cuando los aeropuertos parecen estaciones de autobús de provincias o empigorotadas réplicas de estaciones espaciales.

La imagen más repetida en las paredes del Safari Bar es la de Jean Mermoz, que tras jugarse la vida en la fuerza aérea francesa en la Primera Guerra Mundial, se convirtió en piloto civil. Pasó a la pequeña historia de Saint Louis al ser el piloto de la línea aérea que traía el correo desde Toulouse sin escalas, hazaña que se inició en 1927. Como le debía saber a poco, tres años más tarde abrió la línea de correo de Toulouse hasta Natal, en Brasil, siempre con escala en St. Louis. Contribuye al halo heroico de Mermoz que, tras despegar un día de Diciembre de 1936 desde Dakar, lanzara un mensaje por radio sobre un fallo en el motor, y no se volviera a saber más de él. Lo de “vive deprisa, muere joven, y harás un bonito cadáver” está en vigor desde mucho antes de James Dean. El resto de la iconografía del Safari Bar se consagra a los carteles de Air France, mapas de la ciudad en la época colonial, y otros añejos documentos de tiempos sepias que resultaron agradables siempre que fueras blanco.

En el extremo sur de la isla hay un pequeño museo que no tiene ni nombre, en un edificio alejado del bullicio y de la gente, con un interior de viejo hospital abandonado. Lo más reseñable es una colección de fotografías en blanco y negro de la época colonial. Se ven el palacio del gobernador en su época de esplendor, los automóviles llegados de la metrópoli, la construcción del puente Faidherbe, el que une la isla con el continente. Lo que más me llamó la atención fueron unas fotografías, dispersas en varios paneles, sobre el apoyo de los senegaleses al ejército francés en las dos guerras mundiales: veteranos negros con un uniforme salpicado de medallas, soldados desfilando con orgullo antes de partir hacia el frente, o cementerios cuajados de senegaleses muertos por Francia. Me planteé entonces por qué alguien puede luchar para defender a su opresor colonial de quien a su vez le oprime. ¿Sería una versión bélica y antigua del Síndrome de Estocolmo? ¿Sería que no hay peor convencido que un arrepentido? ¿Sería el fervor del converso? Y, por otro lado, ¿qué pensaría el soldado alemán al ver en la trinchera de enfrente a un negro con el uniforme de su enemigo? A qué extrañas mezclas conducen los caprichos del hombre.

Los mercados de Saint Louis eran demasiado atractivos como para no hacer un intento más y localizar algo de artesanía local. En la Plaza Faidherbe nos hablaron del lugar donde se agolpan las tiendas de los artesanos locales, a pocos kilómetros de distancia, en tierra firme. Nos decepcionó a la llegada, porque resultó ser un descampado con unas cabañas de adobe con techo de paja, en las que íbamos a dar un varapalo a nuestra economía. ¿Cómo resistirse a ese cofrecillo de madera, con cerradura metálica, de diseño típico del sur de Mauritania? ¿Y qué de los pendientes de plata, al estilo de los tuaregs de Níger? Más dura fue la negociación del precio de una cajita de caoba con incrustaciones de plata repujada, aunque lo que pagamos no fue más que una fracción de lo que cobraría una tienda en Europa. Bajo el sol africano, y acosados por los pocos comerciantes, no era el momento más apropiado para acordarse de Oscar Wilde; pero no se debe olvidar que la mejor manera de evitar la tentación es caer en ella: durante la preparación del viaje había leído algo sobre las sillas senegalesas de pesada madera tropical, fabricadas en dos piezas para transportarse plegadas en el camello; y allí estaban, esperándome, listas para regatear y cargarlas en el Land Cruiser. Las excusas sobre cómo las podríamos llevar allí dentro hasta España sin que se estropeasen ellas ni que espachurrasen al resto de las cosas eran eso, excusas, de modo que no tardamos en salir del recinto de los artesanos con sillas, caja, cofre, pendientes y una sonrisa de comprador satisfecho.

La comunicación entre la isla y la tierra firme representó durante muchos años una dificultad. Hasta 1858 se hacía con barcazas, que transportaban personas, mercancías, animales, y todo aquello que movía el ejército colonial francés. En 1858, Louis Faidherbe, gobernador de la colonia, botó el Bauteville, un barco capaz de trasladar 150 personas a la vez, que hacía el viaje diez veces al día. Un año más tarde era insuficiente, y se botó un segundo barco. No tardaron en quedarse cortos, y en 1865 se inauguró un puente flotante, formado por pontones que soportaban una plataforma de madera. De los pontones, tres se separaban del puente para crear un hueco de veinte metros por el que pasaban los barcos que navegaban por el río Senegal.

Pocos años después, la apertura del tren Dakar – St. Louis aumentó el tráfico en la zona, y también el puente flotante se quedó pequeño, por lo que se decidió construir un puente metálico fijo, aunque con una sección móvil que permitiera la navegación río arriba. Llegados a este punto se mezclan realidades, leyendas y mentiras, que voy a contar en orden descendiente de veracidad.

El puente se inauguró el 14 de Julio de 1897, mide 507,35 metros, y la sociedad constructora fue Nouguier, Kessler et Cie. Hay una sección central capaz de girar 90 grados.

A pesar de lo que se dice, el diseño no fue de Gustav Eiffel. La confusión surge porque la otra compañía que se presentó al concurso fue la Société de Construction de Levallois-Perret, propiedad de Monsieur Eiffel.

Tampoco es verdad que se aprovechara el diseño de un proyecto anterior, un puente sobre el Danubio bien entre Austria y Hungría, quizá en Viena o Budapest, o en Rumanía. Tanto en Austria como en Hungría era frecuente la navegación por el Danubio, y un puente tan bajo como el Faidherbe dificulta el paso de los barcos. Y por el lado rumano, solo hubo negociaciones iniciales con compañías extranjeras para construir un puente sobre el Danubio, del que finalmente se encargó una empresa local.

La leyenda más atractiva e inverosímil de todas es tan bonita que si es mentira, no me importará. Dice que el puente fue diseñado y construído en Francia para Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, y que las piezas se embalaron para transportarlas en barco a través del Atlántico. Pero un error, quizá al redactar la documentación de embarque, llevó el cargamento al otro Saint Louis, el de Africa. Y los senegaleses, a toda prisa, lo montaron allí donde todavía permanece.

Mis recuerdos del puente son vivos y coloristas como la ciudad en las que se asienta. Recuerdos de cruzarlo en el Land Cruiser para moverme por la zona, fuera por necesidad o para comprar sillas de madera. Y de atravesarlo a pie para llegar al mercado que hay en tierra firme, atendido por mujeres sonrientes con vestidos llamativos, donde comprábamos plátanos grandes y jugosos. Desde esa orilla continental miraba la isla y sentía un sabor colonial similar al del otro lado del océano, porque el clima, las casas, las gentes y sus sonrisas me recordaban el malecón de La Habana. Al fin y al cabo, sus habitantes vienen del mismo sitio.

Me encantaría escuchar tus comentarios